战“役”期间,我们面临最多的场景就是被测量体温,保安员用体温枪反复指着你的额头,一天下来有时要七八次。目前我国处于早春,天气较冷,保安员一般会告诉你体温正常,不过你要求知道多少度时,有时会告知你34度多,而且测量几次都是这个结果,回家用自己家的水银温度计测量结果又不一样。

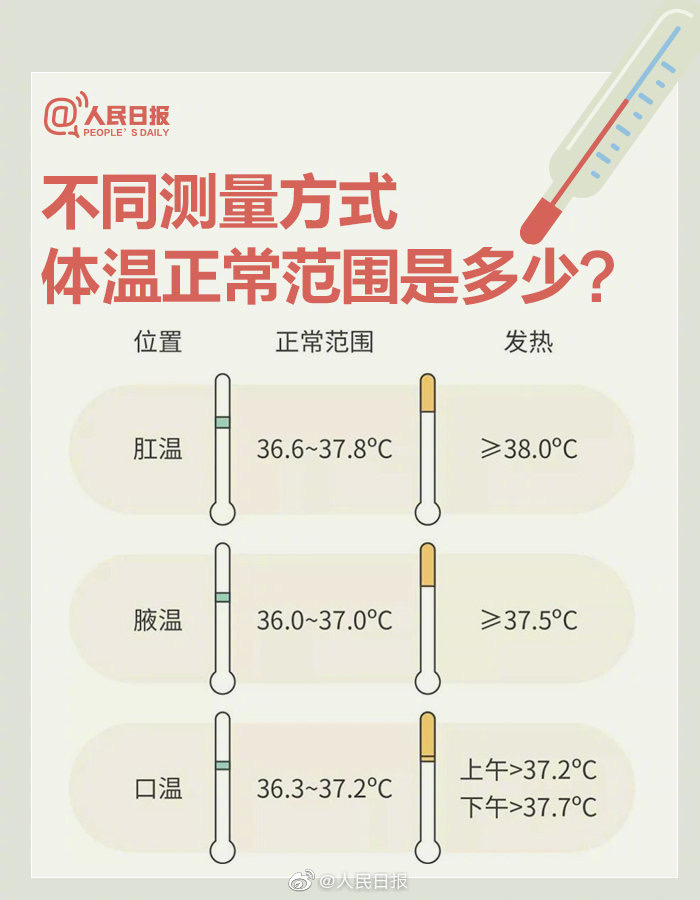

1. 那么,体温超过多少度才算发热?

1.1 体温,是我们人体的温度,人体保持适当的温度是保证新陈代谢的重要条件,正常的体温,我们一般的是指36度到37度,是指的腋下温度,口腔温度比腋下温度高0.5左右,直肠温度也比口腔温度高0.5左右,人体的体温,因性别、年龄、季节而有所波动,一般的情况下,在36度到37度之间都属正常体温,人的体温一天当中清晨比较低,下午五点到七点温度比较高,但是相差一般不超过0.5度,都属于正常,最准的应该是肛温,但是平常用的最多的是腋下的温度。

图片发自160医生App

正常的腋下温度为36摄氏度到37摄氏度。

1.2 一般根据温度升高的程度,发热可分为:

低热(腋温37.3-38摄氏度)

中度发热(腋温38.1-39摄氏度)

高热(腋温39.1-41摄氏度)

超高热(腋温在41摄氏度以上)

一般当体温在37.3-38.5摄氏度之间,可多饮水、温水擦浴、冰袋冷敷等物理降温方法。如果温度超过38.5摄氏度,可酌情给予退热药。人体最高的耐受温度为40.6~41.4℃,直肠温度持续升高超过41℃,可引起永久性的脑损伤;高热持续在42℃以上2~4H常导致休克以严重并发症。体温高达43℃则很少存活。

1.3 儿童发烧的诊断标准是腋下的体温超过37度3或者37度5,才算是发烧;另外肛温如果超过38度,也属于发烧。当然肛温实际上是金标准,但是很麻烦,所以很少有人测。

2. 常用温度计有哪几种?怎样测量体温才精准呢?

测量人体体温的温度计常见有水银体温计、电子体温计和红外线体温计。

2.1 水银体温计

图片发自160医生App

水银体温计是日常生活中最常用的液体温度计,水银具有热导率大,比热容小,膨胀系数均匀,在相当大的温度范围内,体积随着温度的变化呈直线关系,同时不润湿玻璃、不透明而便于读数等优点,因而水银温度计是一种结构简单、使用方便的体温计。一般建议腋下使用测量。

2.2 电子体温计

图片发自160医生App

分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用。价格比水银温度计贵很多。

2.3 红外线体温计

图片发自160医生App

红外测温由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。

红外测温仪使用时应注意的问题:

2.3.1. 只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。

2.3.2. 定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。

2.3.3.注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。

2.3.4. 环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。譬如从室内刚到室外这种情况。

2.3.5.最近国家卫健委建议使用红外线体温计时测量被衣领和衣袖遮挡的颈部和手腕部皮肤,这样比较准确。由于天气较冷,直接测量额部及耳朵体温,可能误差较大。但由于红外线体温计不直接接触人体,与水银体温计和电子体温计相比,更加安全,避免交叉感染。

2.4 平时孩子测体温可以选择肛温、腋温,大孩子还可以选择口温。以前用的都是水银体温计,相对电子体温计测量时间更长,安全性相对更低,操作起来也会更加复杂。儿童体温监测时,应用电子体温计测量肛温或者腋温,与水银体温计差异度很小,尤其在腋温测量时,即使是新生儿,电子体温计测量的温度和水银体温计相比非常小,只有0.01℃。因为水银体温计破碎,是儿童水银暴露最常见的危险因素,其实还有玻璃碎片损伤的危险,尤其测量肛温的孩子。因此电子体温计,确实是替代水银体温计的理想选择。此外红外线体温计测量耳温,也非常便捷。但是,与水银或者是电子体温计测量肛温相比,准确性要低,因此,建议选择红外体温计的时候应多次测量,再取平均值,测出来的体温会更为准确。

图片来源于网络,版权归原作者所有,感谢!