有时候,你是不是也会这样:工作还没开始,脑袋就转着“如果搞砸怎么办?”、明明一切正常,却总觉得胸口发紧、头有点晕、手出汗?躺在床上翻来覆去,脑子像开了会,就是停不下来。

这些感受,在临床上并不少见。很多来就诊的人,和一开始的你一样——以为自己只是“太紧张了”,结果经过心理测评和神经功能评估,才发现自己早已处在慢性焦虑状态中。

但我们先说清楚一件事:焦虑 ≠ 焦虑症!焦虑症 ≠ 性格脆弱!

焦虑不是错,但别让它失控。

焦虑,本是人类进化的“安全装置”。面对考试、面试、陌生环境时,适当焦虑能帮助我们集中注意力、保持警觉。但如果这种情绪变得持续、过度、无法控制,甚至影响到睡眠、饮食、社交、专注力,那就可能是一种需要干预的心理状态了。

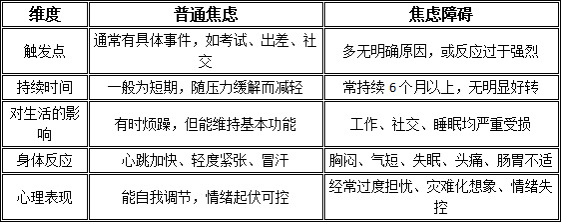

一、焦虑情绪和焦虑症,怎么区分?

简而言之:有没有“影响功能”,是判断焦虑是否需要干预的关键。

二、焦虑会出现哪些身体信号?

你以为是“累”“肠胃不好”“血压高”……其实是焦虑在作怪:

·睡不着:一到晚上就精神,脑子停不下来;

·喘不过气:有时候觉得胸口像被什么压着;

·心慌出汗:尤其在人多或陌生环境中明显;

·身体敏感:一点不适就放大,忍不住查资料、担心得病;

·认知紊乱:容易忘事、效率下降、注意力不集中。

尤其是那些“查不出病”的“身体不舒服”,可能正是焦虑通过神经系统表现出来。

三、到了什么程度要看医生?

以下这些情况出现一项以上,就建议前往专业的精神心理机构评估:

·焦虑情绪持续超过两周,自己调节不了;

·影响到工作效率、人际交往或睡眠;

·经常感到“很累”“没力气”,却查不出病因;

·身体不适频发,或有反复就医但无明确结果;

·明知自己“想多了”,但停不下来;

·经常出现濒死感、逃避感、强迫检查行为等。

四、日常自助:教你“情绪松绑”4招

1. 呼吸急救法

在焦虑来袭时,尝试进行“腹式呼吸”:

鼻吸4秒,感受腹部鼓起;

嘴呼6秒,缓慢释放;

每天练习5分钟,有助于激活副交感神经,缓解身体过度警觉。

2. 思维拆解法

焦虑本质上是“灾难预演”。

试着写下你当前焦虑的事:

哪些是可以解决的?写下行动步骤。

哪些暂时解决不了?告诉自己:“我暂时接受,先把该做的做好。”

这样可以让大脑“停止空转”,转向执行。

3. 肌肉解压法

焦虑的人常常不自觉身体紧绷,试试这两招:

靠墙站立法:后背贴墙、手自然垂放,站3-5分钟,缓解背部压力;

开肩拉伸法:双手上举、手掌交叉、向后延展20秒,能带动情绪松弛。

4. 注意力切换法

如果你总是“脑子里放不下”,那就用行动来中断思维:

拼拼图

擦玻璃

打扫一个抽屉

给绿植浇水

让“感官参与”替代“情绪内耗”,回归当下。

五、专业干预是“治本”之路

虽然以上方法能作为日常的“止痛膏”,但对于真正达到焦虑障碍诊断标准的个体,仅靠自助往往不够。

目前在具备精神心理干预能力的临床诊疗中,通常会根据患者状态制定个体化调节方案,可能包括:

·情绪功能评估(如HRV、脑电反馈)

·神经系统调节训练(如呼吸训练、仪器调节等)

·心理支持与认知重构

·睡眠节律调整与生活方式干预

目的是从神经—情绪—行为多维度帮助患者打破焦虑循环,让身心真正“松绑”。

你不是太敏感,也不是太懒,更不是“想太多”。你只是太久没有好好照顾自己,情绪,是最诚实的身体语言。

请记住焦虑值得被看见,也可以被调节。你不需要“靠硬扛”过完每一天,更不必假装自己无所畏惧。从今天开始,允许自己慢一点、软一点、松一点,你才会真正轻一点。