“癌症防控不是医疗机构的独角戏,而是每个人的必修课。”

2025年全国肿瘤防治宣传周的主题“科学防癌 健康生活”,不仅是一句口号,更是一场关乎生命质量的全民行动。作为一名整合型肿瘤专业医生,深知癌症防治的复杂性与迫切性。本文将基于科学视角,结合最新研究与临床实践案例,从“预防、筛查、治疗、康复”四个维度,带你探索如何将防癌理念融入生活,用新的智慧与行动构筑生命防线。

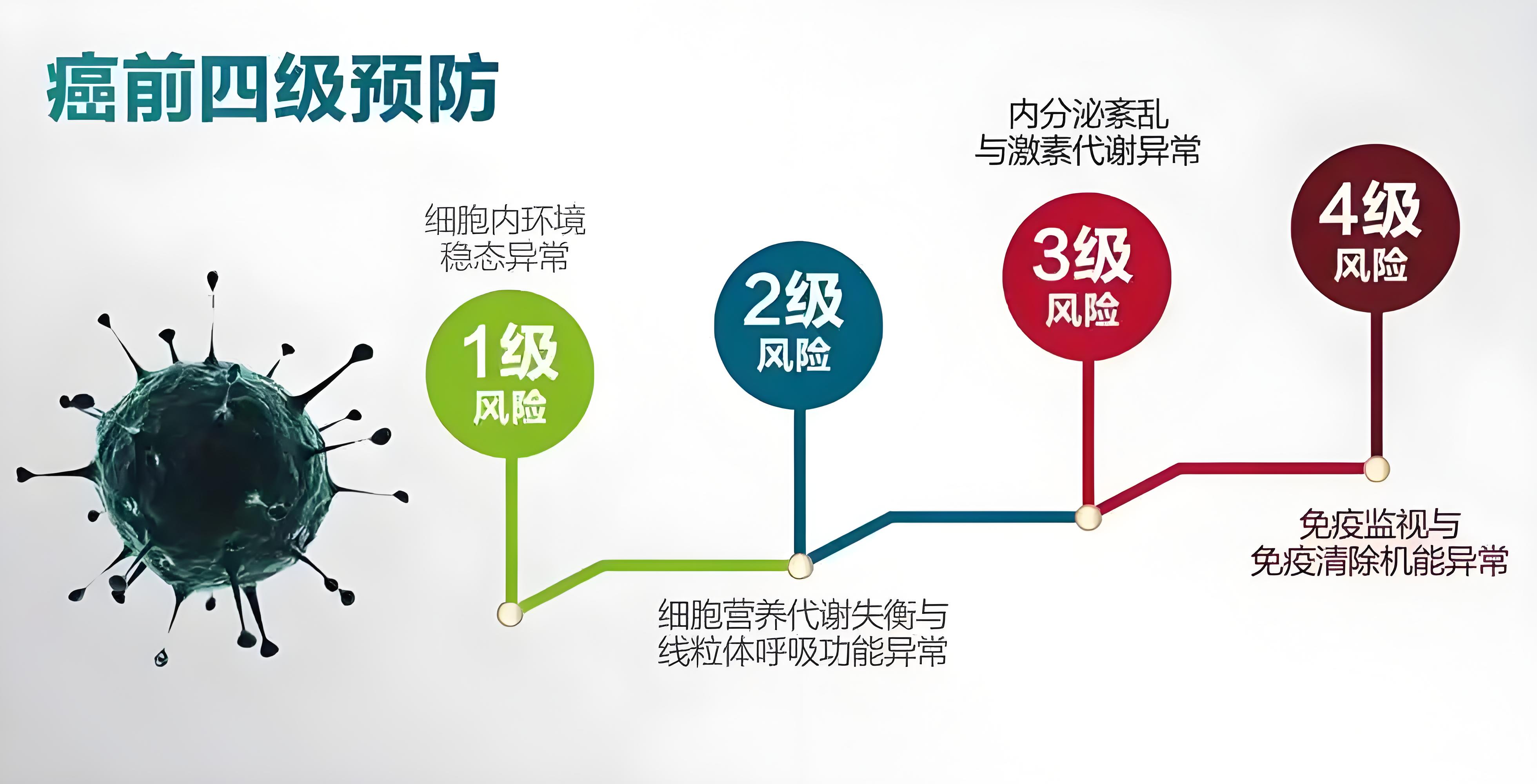

一、防癌新理念:从被动治疗到主动防御

癌症的本质是细胞的“叛变”,而科学防癌的核心在于让健康细胞“坚守阵地”。世界卫生组织数据显示,1/3的癌症可通过生活方式干预预防,1/3可通过早筛早诊实现治愈 。例如,吸烟直接关联15种癌症风险,而戒烟10年后肺癌发病率可降低50%;幽门螺杆菌感染者胃癌风险是常人的3-6倍,而分餐制与规范化治疗可显著降低感染率。

防癌的“三把钥匙”:

1. 规避风险:减少一级致癌物接触(如黄曲霉毒素、苯类化合物),避免烟酒叠加效应;

2. 增强免疫:通过膳食多样化(每日摄入300g蔬菜、200g水果)、规律运动(每周150分钟中强度运动)维持BMI 18.5-24;

3. 精准预防:高风险人群接种HPV疫苗(预防宫颈癌、口咽癌)和乙肝疫苗(降低肝癌风险)。

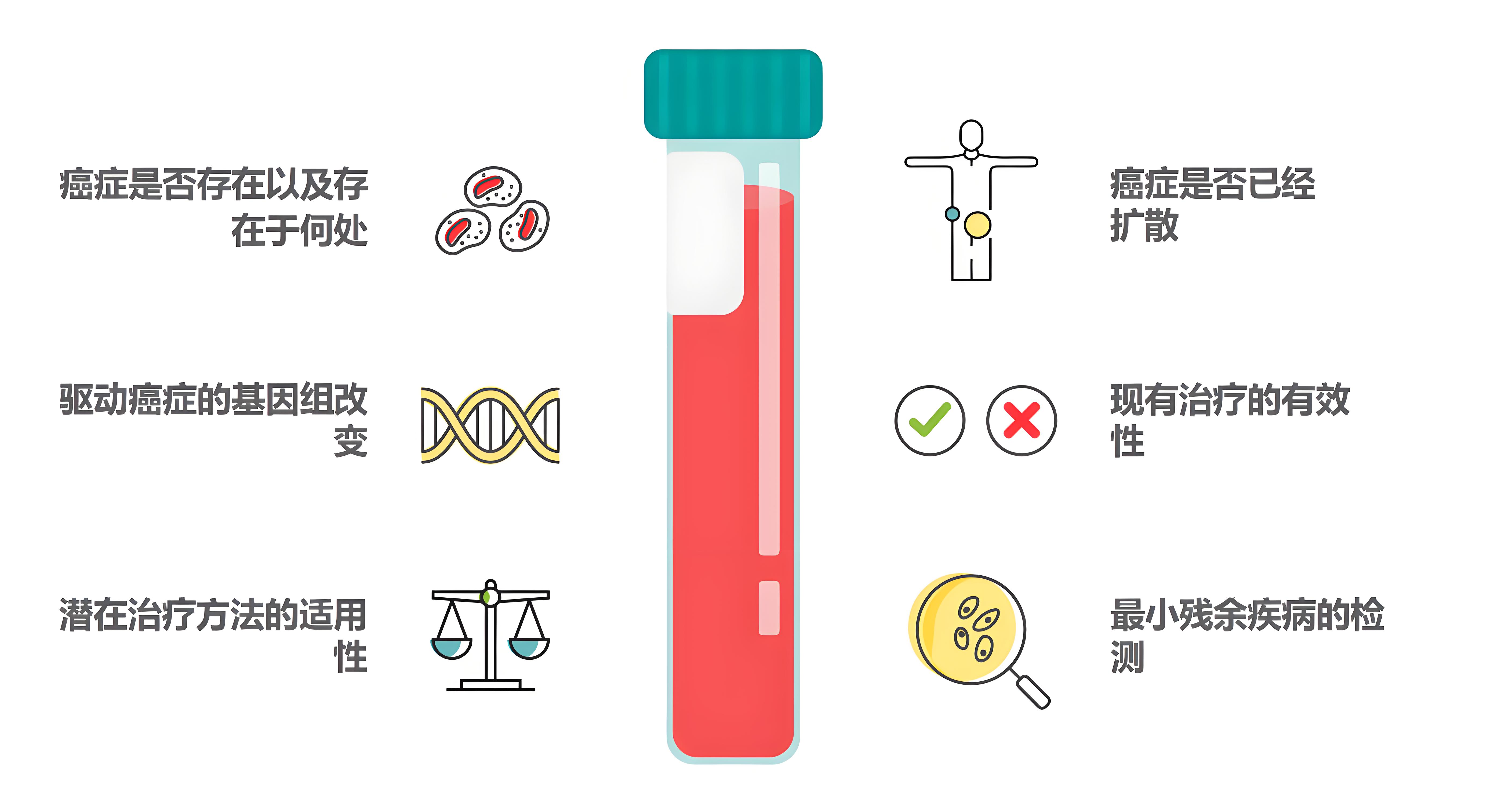

二、早筛革命:在沉默中捕捉癌变的“蛛丝马迹”

癌症早期常无典型症状,而早筛技术已突破传统体检的局限。以消化道肿瘤为例,内镜检查结合内镜窄带成像术(Narrow

Band Imaging,NBI),能发现直径仅2mm的早期病变,并在检查中直接切除癌前息肉,将结直肠癌风险降低90%。而低剂量螺旋CT筛查肺癌的敏感性是胸片的4倍,使早期患者10年生存率达80%。

分层筛查策略示例:

1.肺癌高危人群(长期吸烟者):每年一次低剂量CT

2.胃癌高风险者(家族史+幽门螺杆菌阳性):每2-3年胃镜联合血清学检测

3.肝癌预警(乙肝携带者):B超+甲胎蛋白每半年筛查。

值得注意的是,“无症状≠无风险”。一项调查显示,仅30%的公众了解早期胃癌可能无症状,而胃肠镜依从性不足15%。正如一位患者感叹:“一次无痛胃镜,救了我后半生。”

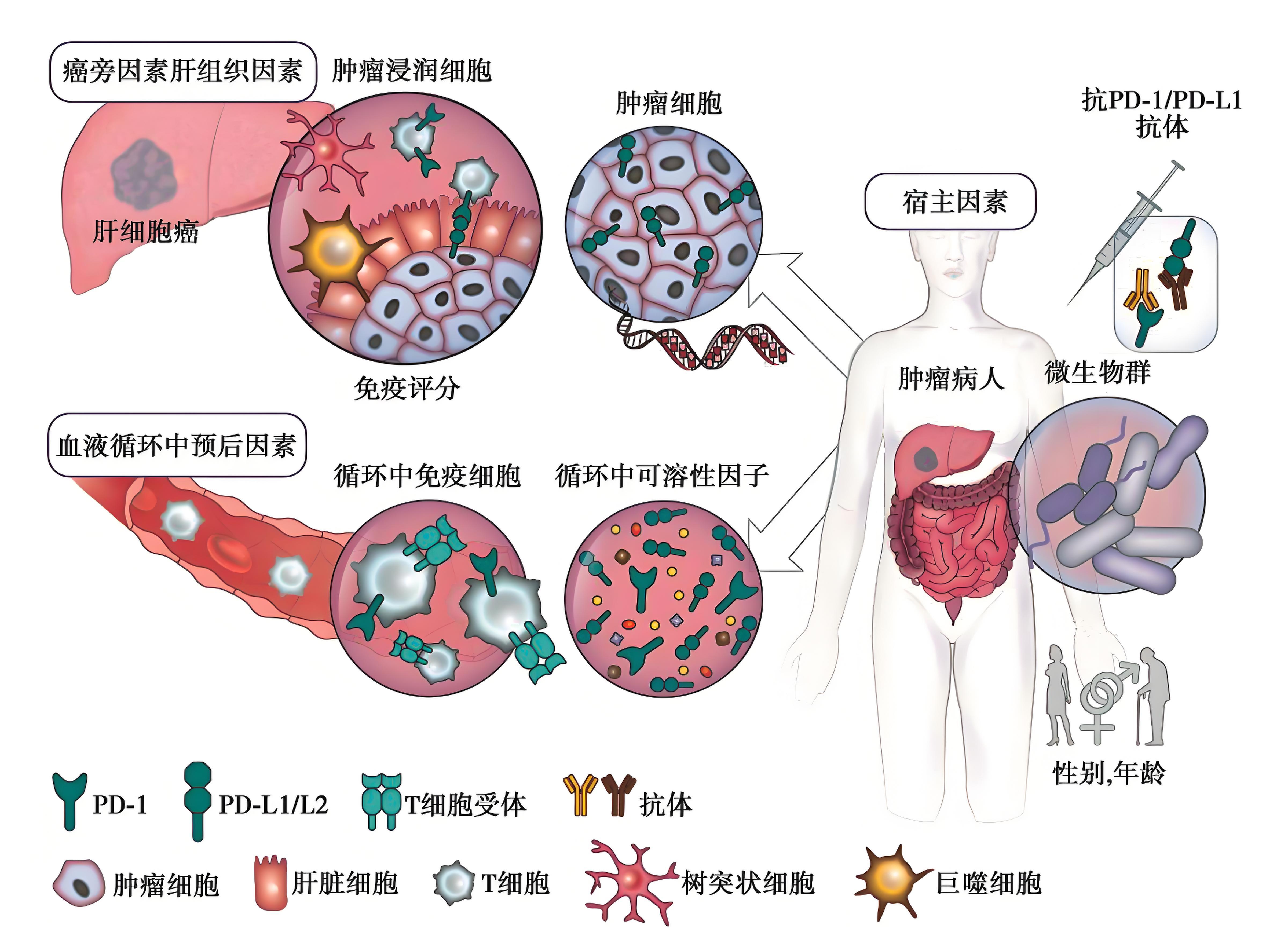

三、治疗革新:从“狂轰滥炸”到“精准制导”

肿瘤治疗已进入“个体化时代”。以乳腺癌为例,基因检测可指导靶向药物选择,使HER2阳性患者5年生存率从50%提升至90%。而免疫治疗(如PD-1抑制剂)通过激活人体“抗癌卫士”T细胞,为晚期肺癌患者带来长期生存希望。

多学科诊疗(MDT)模式

的兴起,让治疗更精准:

1.手术机器人实现0.1mm级操作精度

2.质子放疗可精准“爆破”肿瘤,保护周围组织

3.液态活检技术通过血液检测肿瘤DNA,动态监控疗效。

但治疗需警惕误区:某些患者因迷信“饥饿疗法”自行随意停用靶向药,3个月后肿瘤进展;另一患者恐惧化疗副作用而放弃治疗,错失治愈机会。科学治疗需平衡疗效与生活质量,肿瘤综合治疗背景下,实践证明中医肿瘤学诊疗智慧可以很好的扶正抗癌。此外,例如音乐干预可缓解焦虑,叙事疗愈可以改善病人的自洽和对疾病的认知。

四、康复哲学:从“生存”到“生活”的重建

癌症康复是生理与心理的双重治愈。研究表明, 规律运动(如太极、八段锦、游泳)可降低32%的复发风险 ,而正念训练能显著改善抑郁症状。一位长期高质量生存的肠癌康复者分享:“我每天步行5公里,坚持正念疗法,现在比生病前更懂珍惜健康。”

康复管理三要素:

1. 定期随访 :术后2年内每3个月复查,5年后每年评估;

2. 营养支持 :“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”,适量高蛋白饮食(如鱼肉、豆类)促进组织修复,膳食纤维调节肠道菌群;

3. 善于养生 : 养生不是一句空话,“法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳“,需要实践

4. 社会支持 :加入病友社群,脱离“病耻感”分享经验并获取情感共鸣。

五、未来展望:全民参与的“防癌生态系统”

癌症防治需要政府、医疗机构、企业、公众的协同发力。2025年宣传周期间,全国开展“五进”活动(进社区、农村、企业、学校、家庭),通过短视频、AI健康助手等多种自媒体及创新形式普及知识。企业如奥林巴斯推动消化道早筛公益,3D打印技术定制科普模型,让抽象医学知识触手可及。 正如《健康中国2030》规划所言:“癌症防控不是医疗机构的独角戏,而是每个人的必修课。”当我们学会与身体对话,用科学武装生活,癌症终将从“死神镰刀”变为可防可控的慢性病。

正如《健康中国2030》规划所言:“癌症防控不是医疗机构的独角戏,而是每个人的必修课。”当我们学会与身体对话,用科学武装生活,癌症终将从“死神镰刀”变为可防可控的慢性病。

结语: 防癌是一场与时间的赛跑,更是一次对生命智慧的考验。从今天起,让我们践行“科学防癌,健康生活”——戒烟限酒、定期筛查、乐观心态。正如一位抗癌斗士所说:“癌症偷走了我的平静,却让我找到了更炽热的生命之光。”愿每个人都能成为自己健康的第一责任人,在医学的护航下,书写属于自己的生命诗篇。

防癌是一场与时间的赛跑,更是一次对生命智慧的考验。从今天起,让我们践行“科学防癌,健康生活”——戒烟限酒、定期筛查、乐观心态。正如一位抗癌斗士所说:“癌症偷走了我的平静,却让我找到了更炽热的生命之光。”愿每个人都能成为自己健康的第一责任人,在医学的护航下,书写属于自己的生命诗篇。

注:图片来源于网络,仅供科普学习交流,侵删!