一、引言

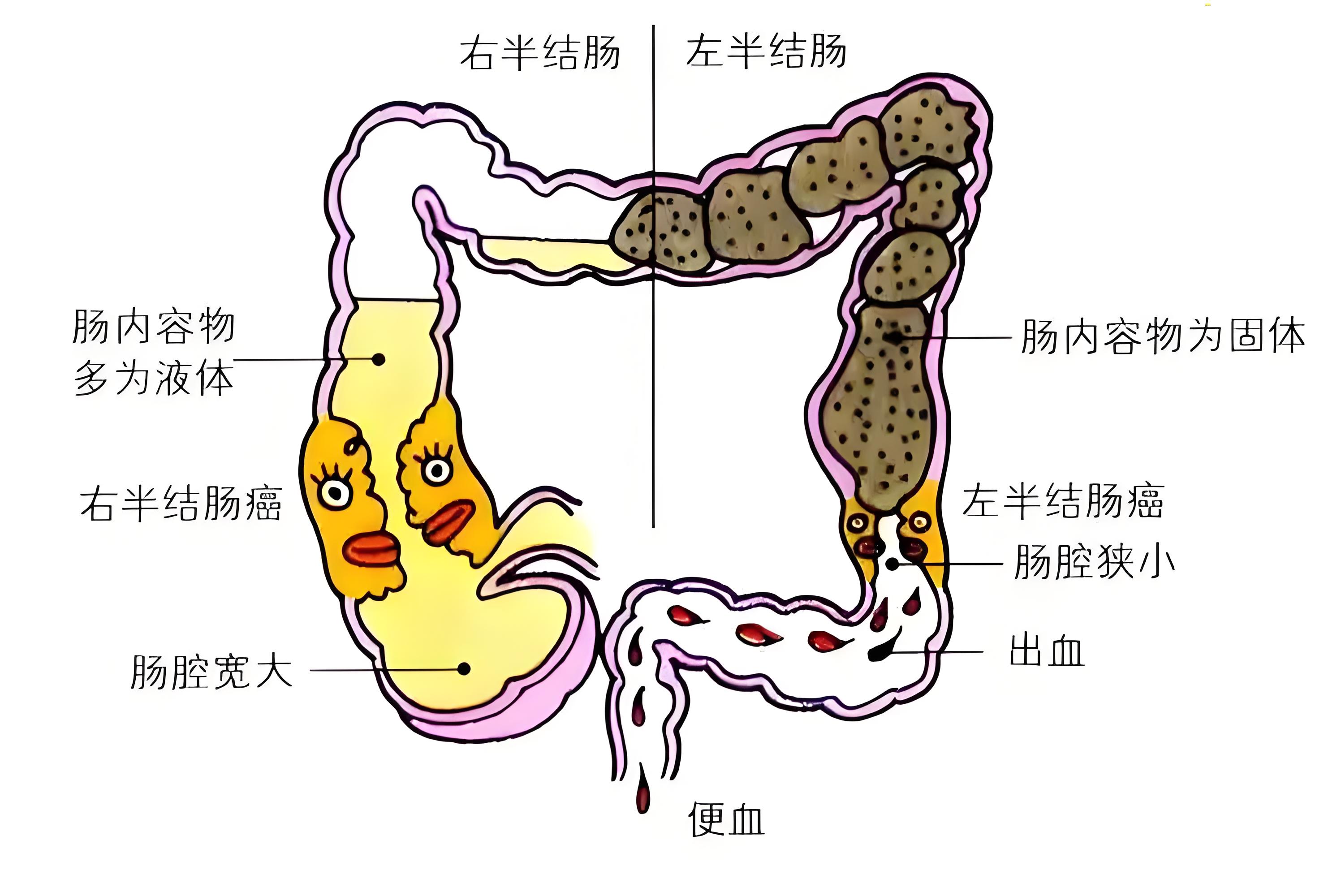

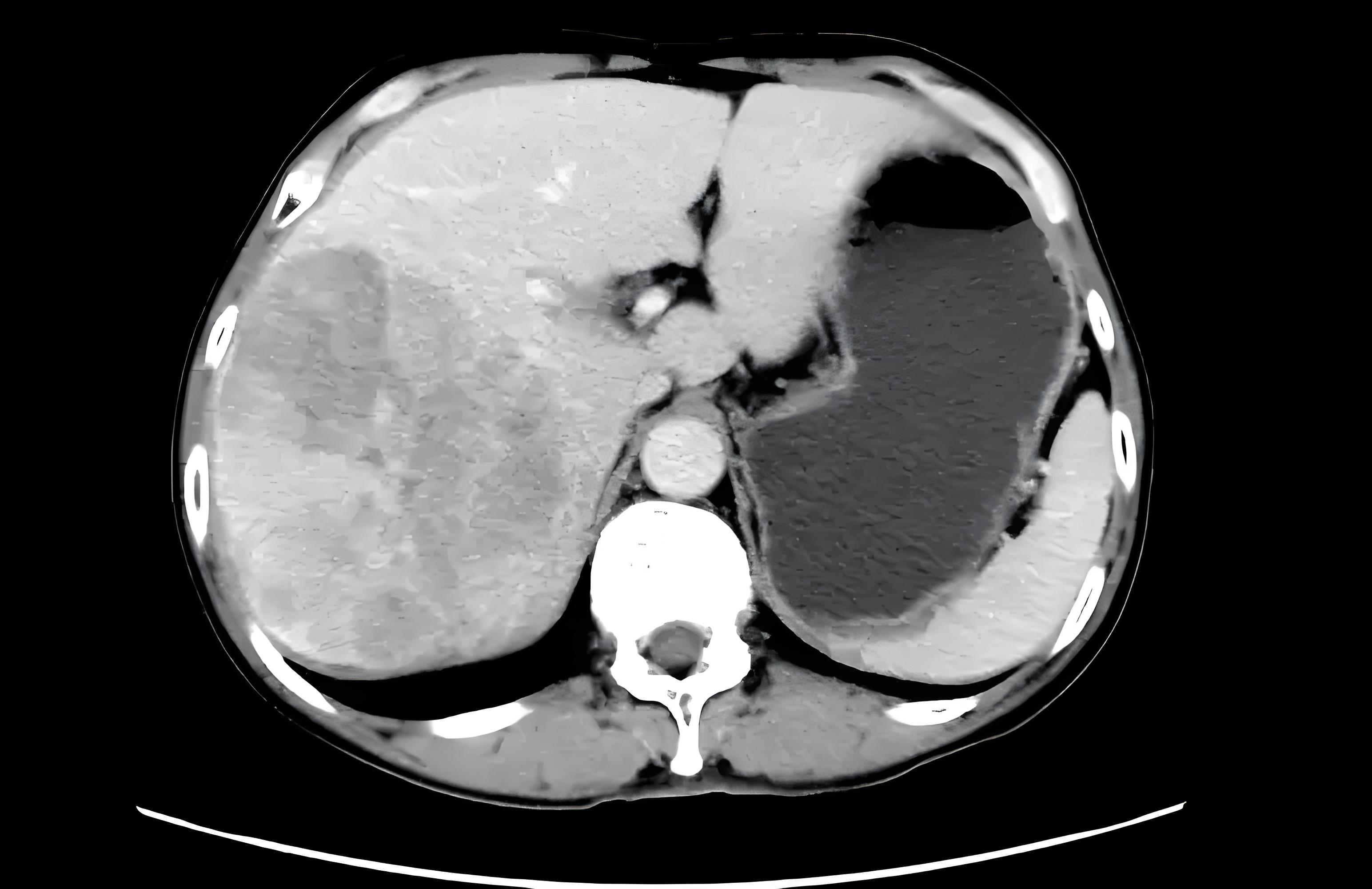

王姐2019年因便血意外确诊为IIIa结肠癌,术后接受了半年的术后辅助化疗。术后5年定期复查未见复发征象,达到了我们常说的临床治愈时限。但是有个问题一直困扰着她,就是她从小就发现了慢性乙肝小三阳(慢性乙型病毒性肝炎,CHB),术后抗肿瘤化疗期间就开始口服抗乙肝病毒用药。现在还需不需要继续服用抗病毒用药?无独有偶,张伯也是一个肠癌合并慢乙肝,更要命是已经出现肝脏巨大转移瘤肝功能已经出现一定受损。同样类似的问题经常会在肿瘤专科治疗过程中被患者或者家属提及,因此们今天专题科普一下这个困扰很多人的问题。

慢性乙肝患者罹患恶性肿瘤的情况并不少见,而当这两种疾病并存时,治疗过程变得复杂且具有挑战性。在抗肿瘤治疗期间,如何有效防治慢性乙肝的病情进展,对于改善患者预后、提高生活质量以及确保抗肿瘤治疗的顺利进行至关重要。

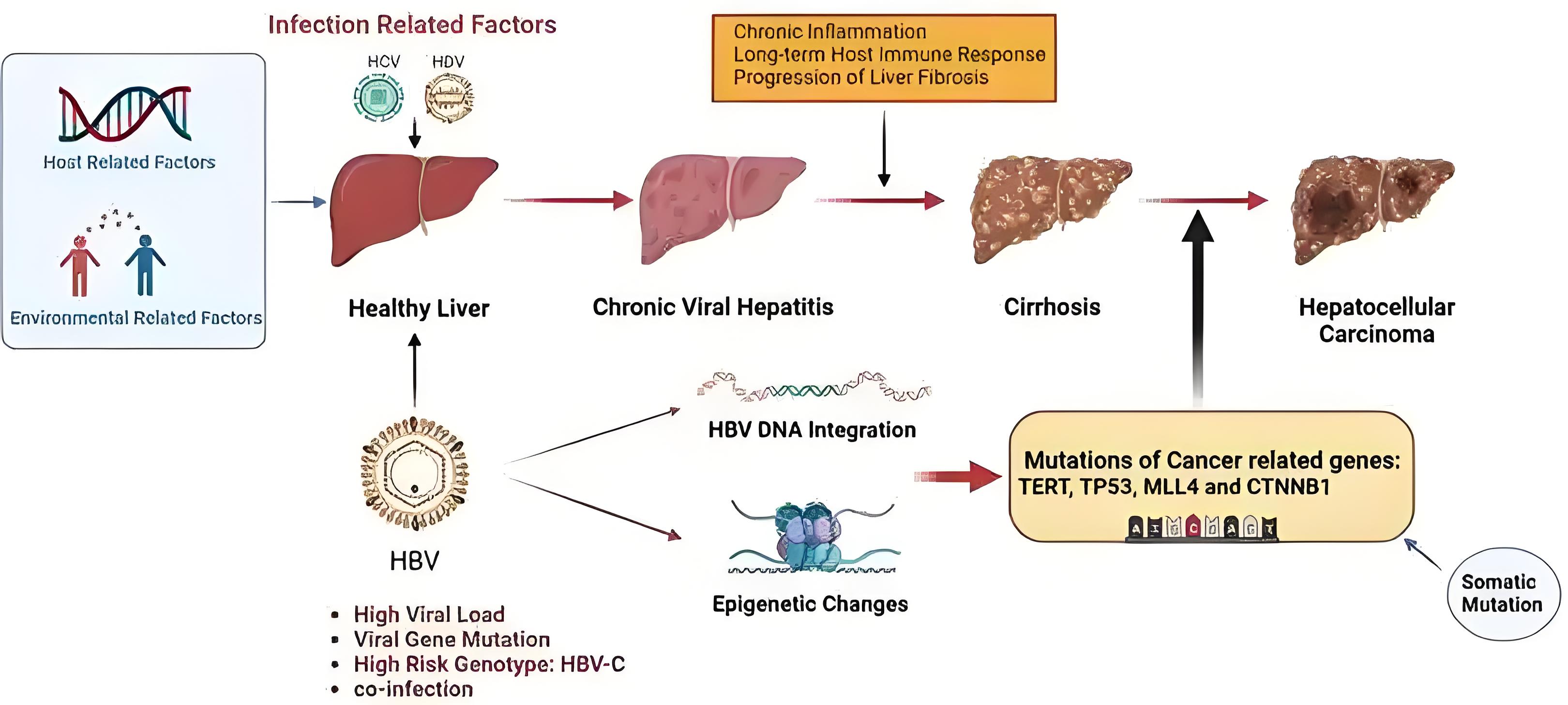

二、慢性乙肝与肿瘤的关系

慢性乙肝病毒(HBV)感染可通过多种机制增加恶性肿瘤的发病风险,如持续的肝脏炎症导致肝细胞反复损伤与修复,促进肝细胞癌(HCC)的发生发展。此外,HBV 基因整合到宿主基因组中,可能引起细胞基因的异常表达和信号通路的紊乱,进一步推动肿瘤的形成。

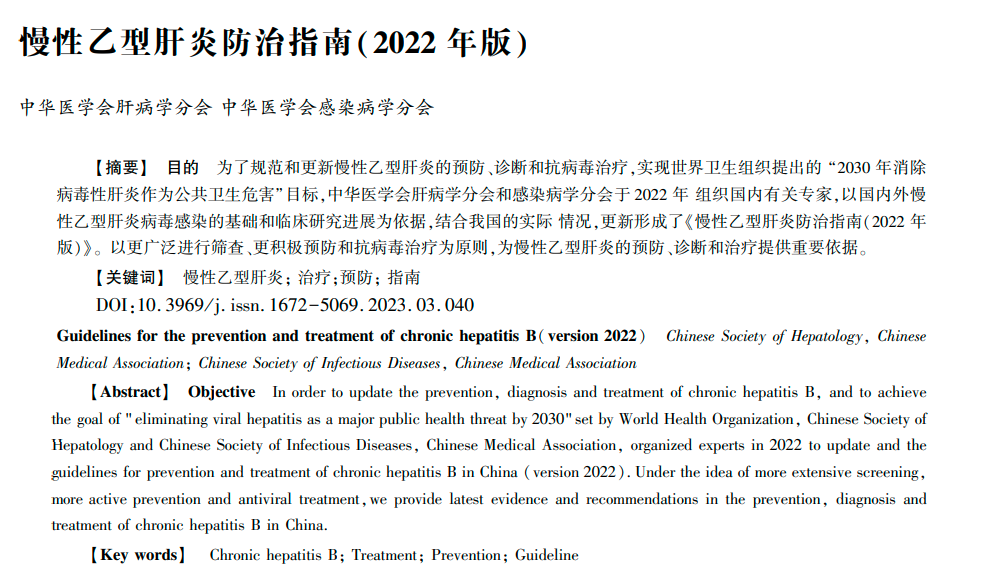

世界卫生组织 (WHO) 提出的“2030 年消除病毒性肝炎作为公共卫生危害” 的目标。慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)明确提示,接受免疫抑制剂或抗肿瘤药物应进行 HBsAg 筛查。当恶性肿瘤与慢性乙肝这两个棘手的难题同时出现在一位患者身上时,治疗过程就像是在走钢丝,每一步都需要小心翼翼地权衡与抉择。而其中一个至关重要的问题就是:在恶性肿瘤合并慢乙肝的专科治疗期间,如何科学进行抗病毒用药呢?

三、抗肿瘤治疗对乙肝病情的影响

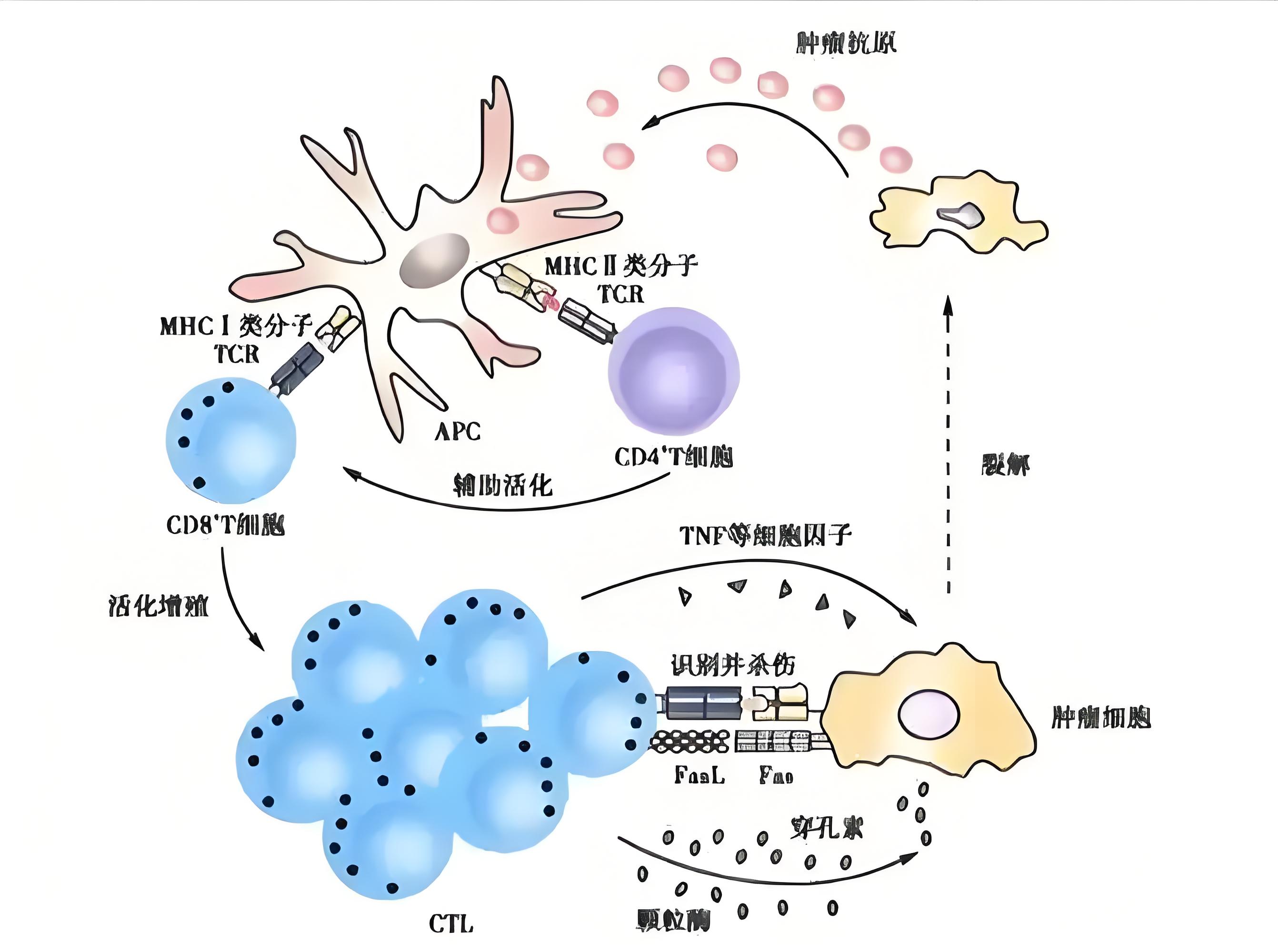

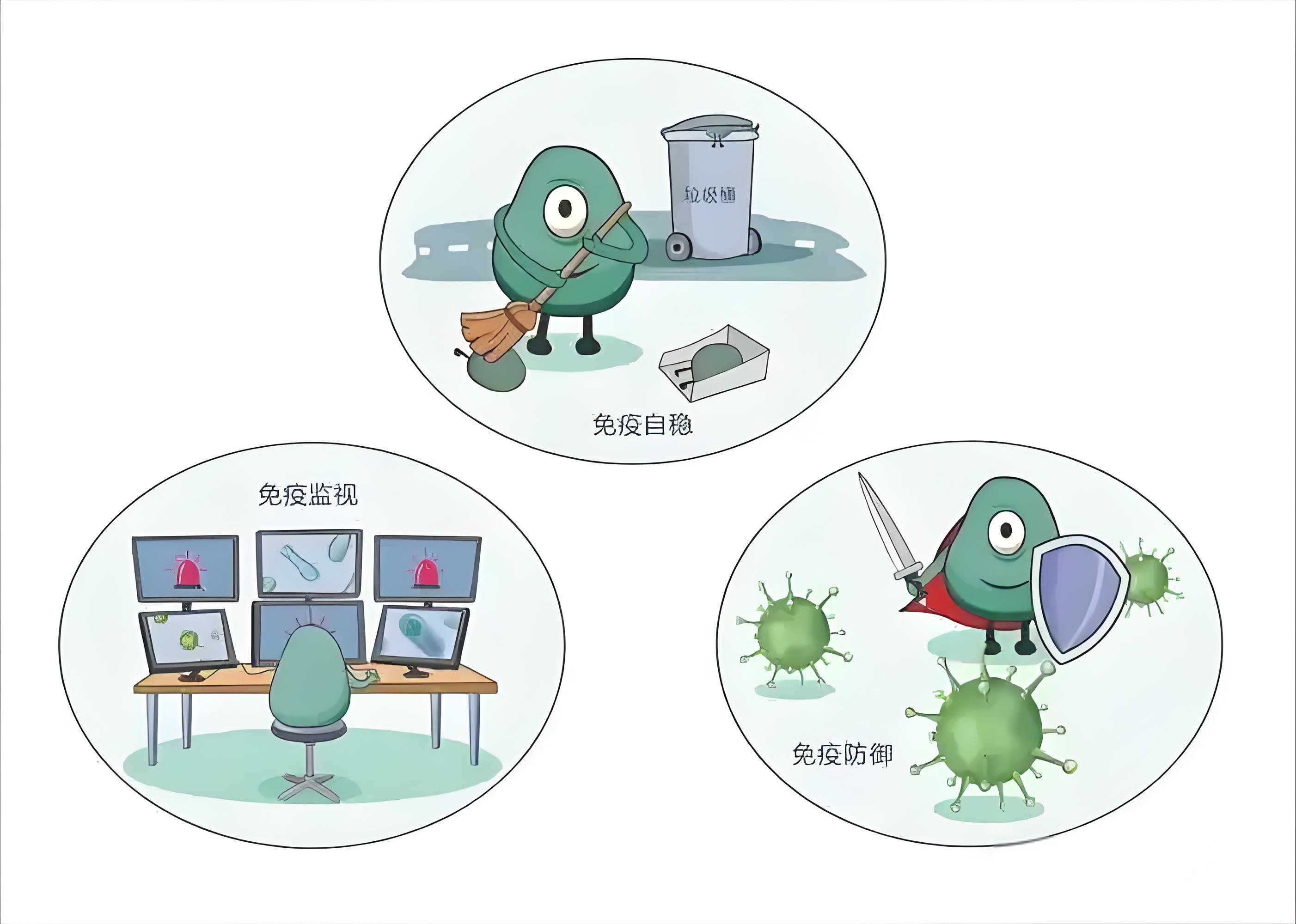

对于我们的身体而言,免疫系统就像是一支军队,时刻保卫着健康的家园。HBV就像是潜伏在体内的“狡猾敌人”,在免疫系统的监视下,可能暂时处于“休眠”状态。然而,一旦恶性肿瘤治疗拉开帷幕,情况就发生了变化。放疗、化疗以及免疫治疗等手段,在对癌细胞发动攻击的同时,也可能会“误伤”免疫系统,使其战斗力下降。因为,在给予抗肿瘤治疗时也会导致患者机体免疫功能下降而引起病毒再激活。这就给了乙肝病毒可乘之机,让它有机会“苏醒”并开始大量复制,就像沉睡的敌人突然被唤醒并发起猛烈反攻。主要体现在一下2个方面。

(一)免疫抑制作用

许多抗肿瘤治疗方法,如化疗、免疫检查点抑制剂治疗和造血干细胞移植等,会不同程度地抑制机体免疫系统。这使得原本处于相对抑制状态的 HBV 得以重新激活,HBV 复制增加,导致肝脏炎症活动加剧,严重时可引发急性肝衰竭,危及患者生命。例如,在接受化疗的 CHB 患者中,HBV 再激活率可达 20% - 50%,具体比例因化疗药物种类、疗程及患者个体差异而有所不同。

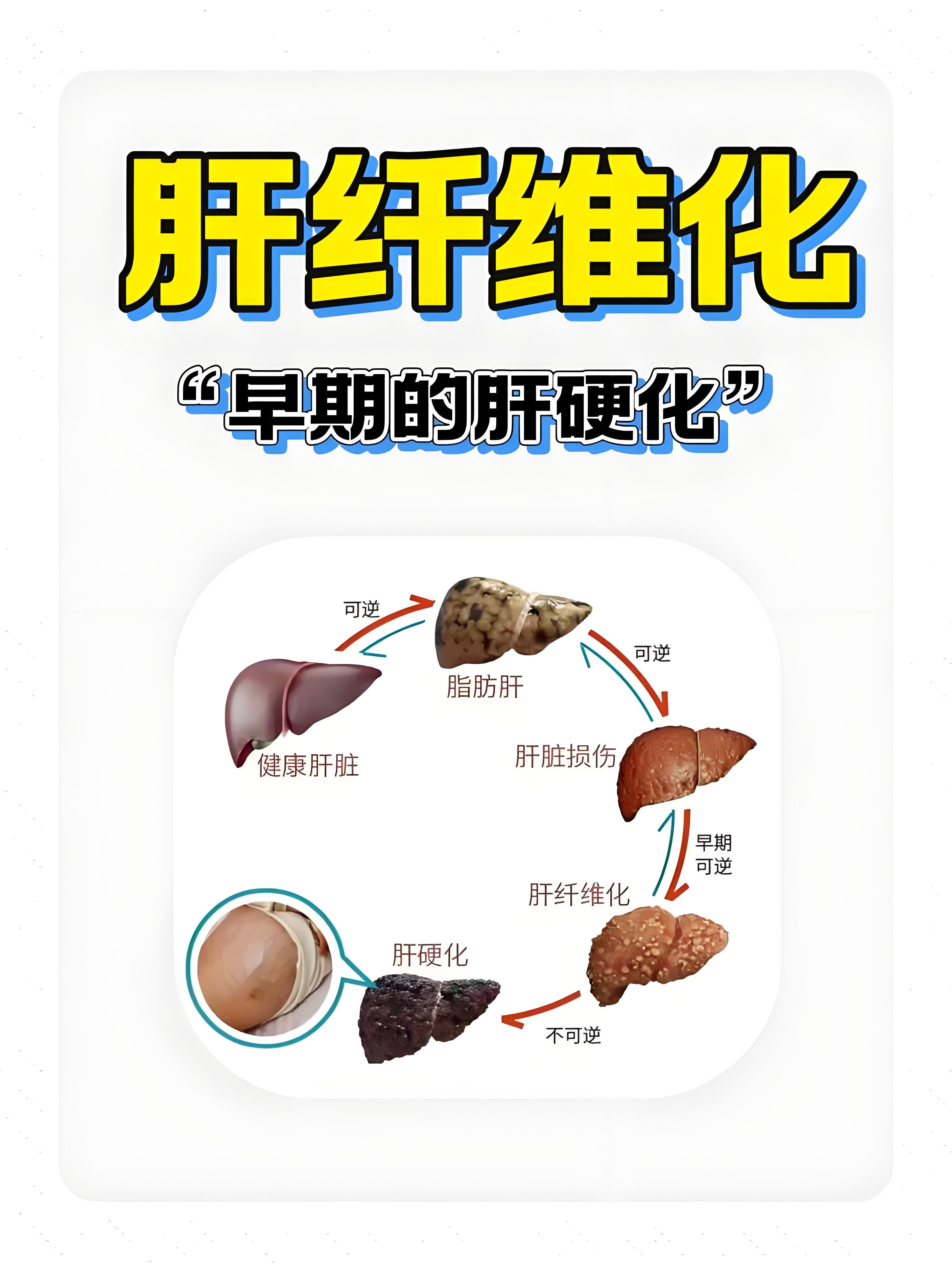

(二)肝损伤叠加

抗肿瘤药物本身可能具有一定的肝毒性,与慢性乙肝导致的肝脏基础病变叠加,进一步加重肝脏负担,使肝功能受损更加明显。这种肝损伤不仅影响乙肝病情的控制,还可能导致抗肿瘤治疗中断或延迟,影响肿瘤治疗效果。

从临床实际情况来看,有不少令人警醒的案例。一些患者在未重视抗病毒治疗的情况下,全力投入肿瘤治疗,却在过程中出现了肝功能急剧恶化。原本稳定的肝脏,由于乙肝病毒的肆意活动,迅速陷入炎症、纤维化甚至衰竭的困境。这不仅严重影响了肿瘤治疗的进程,甚至对生命造成了直接威胁。反之,那些及时接受抗病毒治疗的患者,在肿瘤治疗期间,肝脏功能能够维持相对稳定,为抗击肿瘤提供了坚实的后盾,大大提高了整体治疗的耐受性和成功率。

四、慢乙肝防治措施

(一)筛查与评估

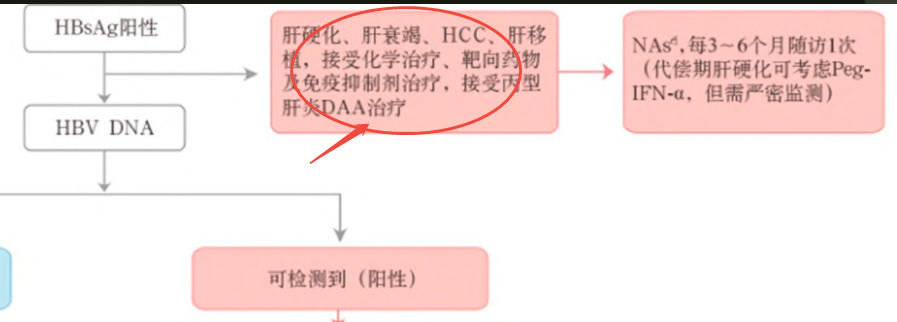

在启动抗肿瘤治疗前,所有患者均应进行全面的HBV筛查,包括乙肝表面抗原(HBsAg)、乙肝表面抗体(抗-HBs)、乙肝e抗原(HBeAg)、乙肝e抗体(抗-HBe)、抗-HBc和 HBV-DNA定量检测。对于HBsAg阳性患者,还需进一步评估肝功能(如谷丙转氨酶、谷草转氨酶、胆红素、白蛋白、凝血功能等指标)、肝脏影像学检查(如肝脏超声、CT或MRI)以及肝脏纤维化程度(可通过肝纤维化四项指标或肝脏弹性成像检测),以准确判断乙肝病情状态,为后续防治方案的制定提供依据。

(二)抗病毒治疗

从作用机制来讲,抗病毒药物就像是给乙肝病毒戴上了“紧箍咒”,抑制其复制过程,降低病毒载量。这可以有效减轻肝脏的炎症反应,避免因乙肝病毒活动导致的肝功能损伤,让肝脏在肿瘤治疗的“战火”中尽可能保持平静,专注于发挥其代谢、解毒等重要功能,为身体的恢复保存实力。

1.适应证

对于HBsAg阳性的患者,无论其HBV-DNA水平高低,只要计划接受化疗、免疫治疗或造血干细胞移植等抗肿瘤治疗,均应在抗肿瘤治疗前开始预防性抗病毒治疗,以降低HBV再激活风险。对于HBsAg阴性但抗-HBc阳性的患者,在接受免疫抑制强度较高的抗肿瘤治疗(如利妥昔单抗等)时,也应考虑预防性抗病毒治疗;若接受低强度免疫抑制治疗,则需密切监测HBV-DNA和肝功能变化,一旦出现HBV再激活迹象,及时启动抗病毒治疗。

2. 药物选择

目前,临床上常用的抗HBV药物主要包括核苷(酸)类似物(NAs)和干扰素(IFN)。NAs具有强效抑制HBV复制、口服方便、安全性高的特点,如恩替卡韦(ETV)、替诺福韦酯(TDF)及其前体药物丙酚替诺福韦(TAF)等,是抗肿瘤治疗期间预防和治疗HBV感染的首选药物。IFN 具有免疫调节作用,可在一定程度上增强机体抗病毒免疫反应,但由于其可能引起流感样症状、骨髓抑制等不良反应,且在免疫抑制状态下疗效可能受限,因此在抗肿瘤治疗期间的应用相对较少,多作为NAs治疗的补充或在特定情况下(如患者年轻、无肝硬化且有干扰素治疗适应证)谨慎选用。

3.疗时机与疗程

预防性抗病毒治疗应在抗肿瘤治疗开始前1-2周启动,以确保体内HBV得到有效抑制。对于接受短期抗肿瘤治疗(如化疗疗程<6个月)的患者,抗病毒治疗应持续至抗肿瘤治疗结束后至少6-12个月;对于接受长期免疫抑制治疗(如器官移植术后长期使用免疫抑制剂)或患有晚期肿瘤需持续姑息治疗的患者,可能需要长期甚至终身抗病毒治疗。在抗病毒治疗过程中,需定期监测 HBV DNA 定量、肝功能、肾功能以及药物不良反应等指标,根据检测结果调整治疗方案,确保抗病毒治疗的有效性和安全性。

在考虑是否进行抗病毒治疗时,医生会综合多方面因素。一方面是乙肝病毒本身的情况,如病毒载量的高低、乙肝五项指标的具体状态等;另一方面是患者的肝功能状况,包括转氨酶、胆红素等指标水平;当然,肿瘤的类型、分期以及所采用的治疗方案也是关键考量因素。例如,对于采用高强度化疗方案的患者,或者本身乙肝病毒复制较为活跃、肝功能基础不太好的患者,抗病毒治疗往往是势在必行。

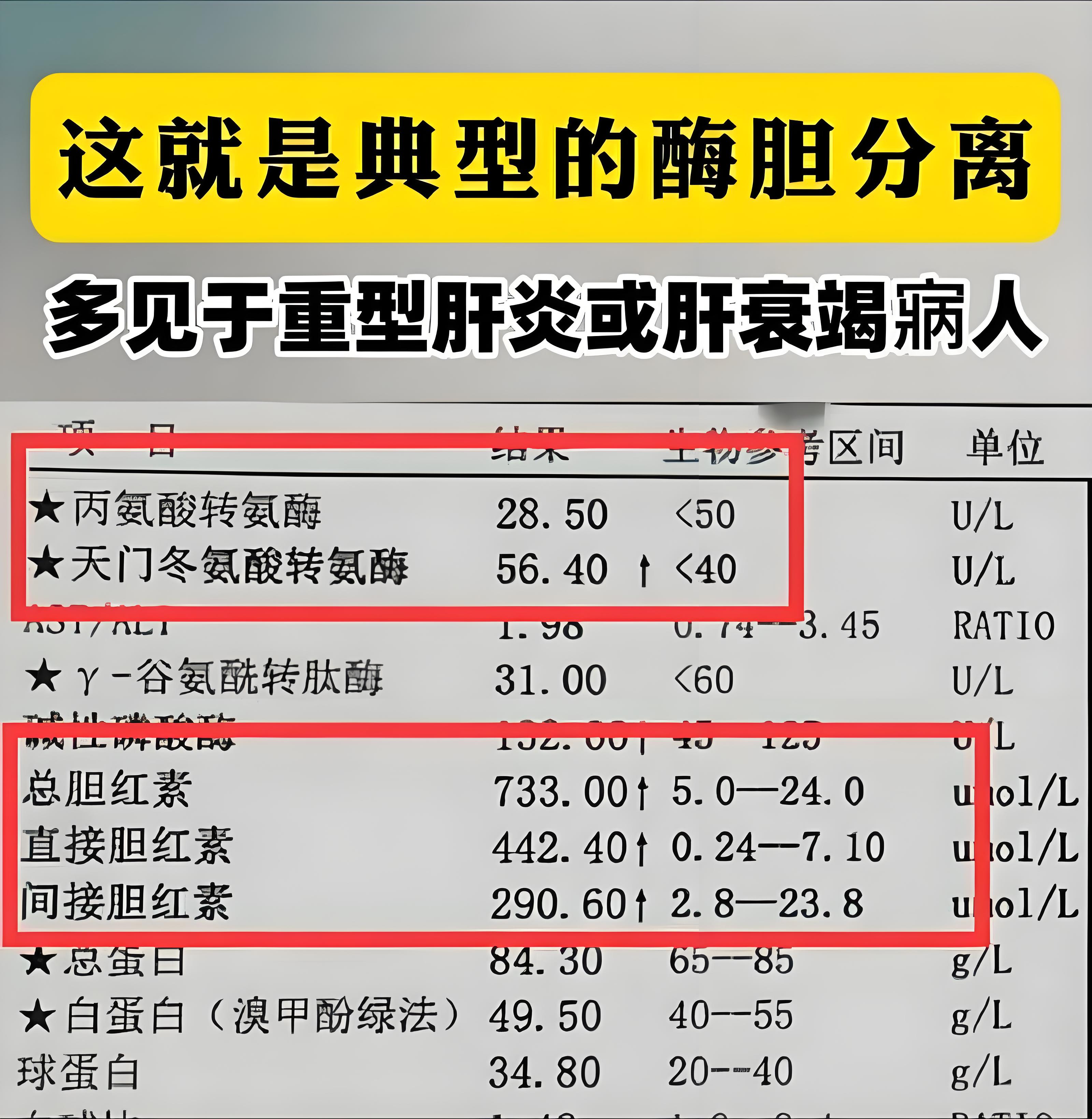

(三)肝功能监测

在抗肿瘤治疗期间,应加强肝功能监测频率,通常每1-2周检测一次肝功能指标,包括谷丙转氨酶、谷草转氨酶、胆红素、白蛋白、凝血功能等,以便及时发现肝功能异常变化并采取相应措施。若出现转氨酶轻度升高,可在密切观察下继续抗肿瘤治疗,并同时加强保肝治疗;若转氨酶升高超过正常上限3倍以上,或出现胆红素明显升高、凝血功能异常等严重肝损伤表现,应暂停抗肿瘤治疗,积极进行保肝、降酶、退黄等治疗,待肝功能恢复至一定程度后,再综合评估是否继续抗肿瘤治疗及调整治疗方案。

(四)生活方式调整

患者在接受抗肿瘤和乙肝防治治疗期间,应保持良好的生活习惯。合理饮食,保证充足的蛋白质、维生素和热量摄入,避免食用油腻、辛辣、刺激性食物以及饮酒,以减轻肝脏负担。注意休息,避免过度劳累和熬夜,保持心情舒畅,避免情绪波动过大,以增强机体免疫力,有利于疾病的恢复。

五、总结

抗肿瘤治疗中慢性乙肝的防治是一个系统工程,需要肿瘤科医生、感染科医生以及患者的共同协作与配合。通过全面的筛查与评估、合理的抗病毒治疗、密切的肝功能监测以及良好的生活方式调整等综合措施,能够有效降低 HBV 再激活风险,减轻肝脏损伤,提高患者在抗肿瘤治疗过程中的安全性和耐受性,为最终改善患者的生存预后奠定坚实基础。

总之,在恶性肿瘤合并慢乙肝的艰难治疗旅程中,抗病毒用药绝非可有可无。它是守护肝脏功能、保障整体治疗顺利推进的关键环节,就像是在风雨飘摇的抗癌之路上,为患者撑起的一把坚固的保护伞,为战胜病魔增添一份至关重要的保障力量,帮助患者在这场与病魔的双重较量中争取更多的生机与希望。

注:图片来源于网络,仅供科普学习交流,侵删!