【叙事案例】

“今晚感觉怎么样?”又是一个普通的夜班,白医生常规巡房到了36床!这本不是白医生主管的患者,因为在危重病房也是老患者,所以病情都非常的清楚了。

因没有开大灯,略显昏暗的床头灯下,因腹胀难受伴有阵发性恶心感,需要护工时不时协助Z阿姨(按照年龄应该喊一声大姐,今年也不过才40岁出头,只是因为习惯这么称呼女性病友)斜着身子端坐在床旁,以缓解躯体的不适症状。

听到我过来查房声音,她艰难的抬起头来。因肿瘤疾病的进展,进行性加重的梗阻性黄疸她全身使得皮肤黏膜黄染,加重全身轻微浮肿,在床头灯的照耀下,更显得皮肤黄灿灿的颇像一位“小黄人”。旧连曾经与年龄不相称的一头蓬松的白发,此刻也显得更有“想法”!她情绪显得有些十分的低落,看向我的眼神中显得有些空洞,没有了往日的神采。

这里是距离医生办、护士站距离最近的病房,也就是危重患者的抢救病房。可能因为监护仪的束缚,心电监测电极片被患者拉扯下来,显示屏幕上只有血压数据,血氧、心率和呼吸没有动态数据显示。

白医生没有直接让Z阿姨接回心电血氧检测仪,而是换了一个话题,说了一句“阿姨,最近您的每根头发是不是又有了新的想法?”这一句话,让情绪低落的她似乎有些许波动,嘴角有些笑容回答道“是啊,他们的想法比一起更多了,只是不知道还能维持多久这样的想法?!”…………

Z阿姨,肝癌晚期,安宁疗护阶段,因反复住院已经是“常客”了。这次住院已经近2个月了,病情时好时坏,因消化道出血,已经从ICU打了个转回来。但是,平常几乎看不到有家属陪伴。时间久了,她家庭情况都为大家所知。总的一点,缺少陪伴。曾经病情稳定,患者一个人多程治疗都能应付,精神状态都是不错的,话挺多,还经常和身边的病友直招交流抗癌经验。如今,随着疾病的进展,渐渐变的不爱说话。

对于Z阿姨的状态,白医生深知,这是一个晚期癌症安宁疗护阶段需要经历的过程,作为临床一线医生护理人员,应该做什么,白医生再次陷入思考。不由得回想起很久之前的一次查房,那时候的她也许是西药的治疗一头与年龄非常不称的白发,蓬松舒展有怒发冲冠的趋势。那时候,Z阿姨解释道因为“每根头发都有它自己的想法”!

1.前言

恶性肿瘤尤其是临终患者,面临着躯体病痛、生理功能异常、精神心理压力及医疗经济负担等多方面的问题。肿瘤临床医生是癌症患者全程管理最主要的参与者,更多地将主要精力集中于肿瘤疾病本身的治疗,对于临终患者缺乏足够的医学人文指导下的“安宁疗护”工作。这既是医疗资源的浪费,也让癌症临终患者承受了许多不必要的痛苦。从医学伦理学的角度来看,患者的人格及尊严尽失。

研究表明,2015 年中国因癌症死亡的人数估计 达2,814,000例,相当于每天就有7,500例死亡。因此,对于中国而言,晚期癌症患者的临终关怀,即“安宁疗护”任务艰巨。安宁疗护重点是对晚期癌症患者疼痛的控制及死亡后家属情绪的安抚,而不是延长临终者生存时间,是以提高临终阶段生命质量为宗旨。基于中国人口基数庞大及城市化水平日益提高,社会老龄化日渐严峻,发展提升安宁疗护内容和质量刻不容缓。

2.什么是安宁疗护

2002年,世界卫生组织对安宁疗护的内涵给予了重新修定:“安宁疗护是一门临床学科,通过早期识别,积极评估,控制疼痛和治疗其他痛苦症状,包括躯体、社会心理和宗教的 (心灵的) 困扰,来预防和缓解身心痛苦,从而改善面临威胁生命疾病的患者和他们的亲人的生命质量”。从中可知其包含两方面认识:对躯体与心理双重痛苦的关注,以及致力于提高患者及亲属双方的生命质量。而临床实践中,医生往往关注前者,不重视乃至忽视后者。

3. 关于肿瘤安宁疗护

据统计临终患者中癌症患者约占60%,因此癌症患者是安宁疗护的主要对象。相对于安宁疗护的普适定义,肿瘤安宁疗护有其特殊的内涵和意义。指的是肿瘤晚期尤其是终末期、治疗无效及生命即将结束(我国一般界定为预计生存期不超过2个月~3个月)的患者所实施的全面个体的关怀与照护。其目的是通过采用基础护理、疼痛控制、营养支持及心理安慰等手段来最大限度地减轻临终患者生理和心理上的痛苦,缓和他们面对死亡的恐惧与不安,维护他们的人格尊严,使临终患者宁静舒适地度过人生的最后旅程,同时使患者家属的身心得到关怀与抚慰。该定义中除去基础护理,从疼痛的控制到恶病质的营养支持及特别临终心理舒缓,都离不开临床医生的全程参与,因为安宁疗护本身就是一个复杂多变的过程。

4.肿瘤医生实践中存在的问题

4.1 医学人文重视程度不够

绝大多数肿瘤临床医生对于医学专业精神重视不言而喻,但如何提升安宁疗护中医生个人的医学人文修养和临床人文关怀技能则常有忽视。如何使缓解癌症病痛的“治病医生”,向拥有人文关怀情怀和具有温度的社会服务性质的“仁心医生”转变,这离不开相关规章制度的建设和卫生机构环境的营造,更离不开医生个人医学人文素养、心理沟通技术的养成与训练。我国传统医学历来提倡“存人心,通儒道”,主张“为医者,非仁爱之士不可托”。无论从医学价值观、服务目标、专业使命抑或是从医学专业精神与结构功能角度看,人文关怀都是医生的天职和本份,现代医生实际是科学家、健康教育和社会工作者三者合一。

4.2 生理与心理病痛权衡点

疼痛、疲乏、恶心呕吐、呼吸困难、焦虑、抑郁、恐慌、绝望等一系列肿瘤本身或间接引 起的问题,令癌症临终患者承受身心双重痛苦,这都是姑息缓和治疗需要解决的范畴。WHO 对姑息缓和治疗的定义为“对那些对治愈性治疗无反应的病人的积极整体照顾,包括疼痛及其他症状的控制,并重视和解决病人心理、社会和精神方面的问题,其目的是使病人及家属获得最好的生活质量”。其侧重点在于如何提高病患临终阶段的生活质量,而不是不考虑客观病患现状、家庭经济、本人及亲属意愿、宗教文化和风俗习惯等因素来延长生命的长度。这就要求临床医生对于每一个肿瘤临终患者,需要个体化权衡生理与心理的比重。不能够把不节制无目的临终救治作为一种常规,以增加医疗中的成就感。如何来把握这个平衡点,这需要每一个肿瘤专业临床医生审慎思考和定位。

4.3 家庭成员关怀的缺失

努力提高患者家属的生活质量是安宁疗护的重要组成部分。在知晓病人离世或即将离世时,家属有感到未尽到责任、因害怕失去亲 人而失落和孤独感加重、内心极度悲痛,甚至觉得自己应该为此负责。对此,医生对家属辞世教育可以更好的指导社会医疗实践,促进安宁疗护工作在我国的发展。人首先是社会的一员,是家庭成员中不可缺少的一部分。肿瘤疾病从诊断到治疗乃至后续的安宁疗护,无不牵动和影响着每一位家庭成员。临终患者往往都有不同程度的情绪低落、沉默消极乃至悲伤绝望,其中家属的作用不可忽视。对于临终患者,临床医生往往将绝大部分甚至全部注意力放在根据各种客观检验检查指标来解救肿瘤病人的痛苦,而忽视了家属的情绪和内心世界。家属需要在临终阶段配合临床工作的开展,最大程度减轻患者的痛苦。在这个过程中,家属情绪及心理安慰尤为重要。对于癌症临终患者家属的疏导可以间接帮助患者尽可能宁静与安详地接受即将死亡的事实。此外,当病患最终离世,临床医生的善后更是容易忽视。此刻,斯人已去,家人朋友一时难以承受巨大悲痛,需要时间来适应和接受,也需要在场主管及值班医生的安慰。

4.4 安宁疗护认知的不足

安宁疗护是涉及多学科的综合学科,包括临床医学、医学心理学、护理学、社会学和医学伦理等。医护团队在安宁疗护中起着重要作用,临床医生是安宁疗护参与的主体,志愿者、义工及社会人员是重要的参与者。但从医疗机构层面,医生队伍整体上缺乏专科系统培训。因此,对于肿瘤晚期需要安宁疗护的患者,相当一部分临床医生对于需要心理援助和非药物病痛舒缓不 知从何着手,这是安宁疗护服务质量低下的重要原因。有学者调查认为:“安宁疗护付出大,辛苦多,经济收入少”是影响安宁疗护开展的首位因素,这不得不引起临床实践主体深思和相关政策的调整。培养肿瘤专科医生安宁疗护素养、知识、技能及心理素质是非常必要的,这是安宁疗护质量的保障。

5.肿瘤医生的定位

5.1 生理客观需求的舒缓

在临终需求中排在前三的依次是安静舒适的环境(94.2%)、亲属身边的陪伴(85.6%)、肉体痛苦的减轻(80.8%),而希望得到最先进的医疗技术仅有 11.5%赞成率,总体上对当今医院安宁疗护满意只有 41.3%。因此,获取癌症临终患者 的客观需求是医生首要定位。临床中各类癌症临终患者,往往会出现一系列相关症状。其中最为明显且为病患者所恐惧的是疼痛和恶病质。疼痛控制不理想会使患者产生恐惧、焦虑、抑郁等心理变化,而恶病质的状态让病患处于一种极度虚弱的状态,进而使躯体难以自控而极度悲伤。临床医生除了加强阿片类止痛药控制疼痛及适当的营养支持延缓和改善恶病质的相关症状外,可以在疼痛宣教增加服药的依从性、解除对阿片类用药的恐慌,转移分散其注意力,在条件允许情况下倡导适宜活动,改善体力状况。对于预判已经进入安宁疗护阶段的癌症患者,在日常诊疗中积极主动从病患本人和亲朋好友了解其对安宁疗护的认识和需求,在提供安静舒适的诊疗环境同时,对其提出的客观需求和贴切愿望,医生应尽可能协助并满足。

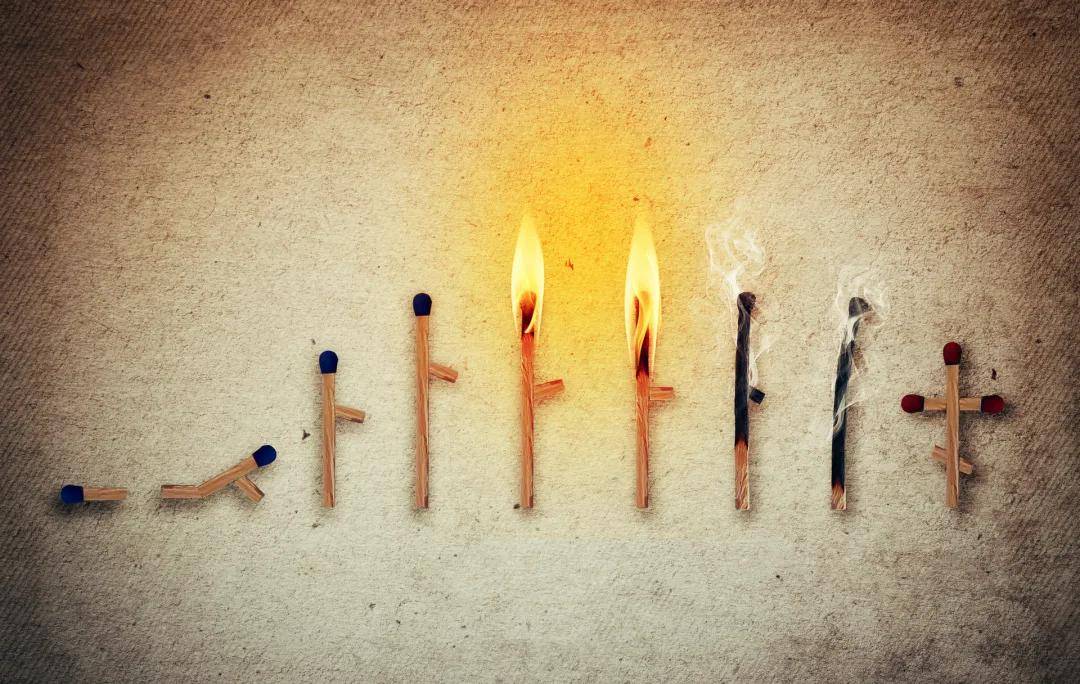

5.2 探索心理负担的解脱

安宁疗护阶段的癌症患者,在情绪心理层面会发生巨大的变化,其中也包含患者的亲朋好友。相当一部分癌症病患会经历焦虑、恐慌、绝望、遗憾和不舍等交织复杂的心理过程,而每 一个名词的背后充满着可能辐射的负能量。不良心态会促进癌症患者病情恶化,甚至加速临终患者的死亡,积极、平和、坦然的情绪心态可使患者宁静安详度过临终期。帮助患者家属适应病情的变化和死亡,给予充分的表达情感和宣泄痛苦的时间,使他们缩短悲痛过程减轻悲痛程度,走出不能接受和不理解等心理,协助后事处理、引导接受死亡的现实等提供哀伤照护。临床医生是信息的直接来源,某种程度上就是病人的最后可抓住的一根“救命稻草”。

因此病人和家属都把寄托放在医生身上。对于临终患者,药物已不能解决上述问题,临床医生多一次查房、一句安慰、一个握手、乃至一个坚定的眼神对于患者而言,都是一种不可名状的力量。热爱生命并不意味着就要义无反顾地拒绝死亡,接受死亡也不意味着不尊重生命。临床医生有责任帮助患者及家属建立豁达的生死观,树立由死观生的认知原则,克服对死亡的恐惧,感知生老病死是人生必然的经过,直至坦然直面和接受死亡。学会采用认知行为支持等疗法,根据实际情况,通过积极沟通引导帮助患者树立正确的死亡观念,认识生老病死是必然的经过,传达一种死亡是生命发展过程的必然和最终归宿的信念。也让家属认识到病患已经走到了人生

的尽头,过多的医疗干预并不能使患者获益,某种程度甚至适得其反。从而实现病患及家属心理精神层面双重的临终舒缓。

5.3 社会关系的协调满足

人是一个独立的个体,但是却不能完全脱离于家庭和社会而很好的生存,晚期癌症患者更是如此。亲属对病人的理解、支持、关心和鼓励,不但可使病人感受到亲情的温暖,而且令其在精神心理上获得安慰,能减轻心理负担,改善身体和情绪功能,提高生活质量。正如清代医家钱襄在《侍疾要语》中提到:“所爱之人常坐床前,所喜之物恒置枕畔”,有时陪伴就是癌症 临终患者最好的社会属性需求。

对其而言,会有两种极端的心理。一方面非常想念曾经的亲友,但又不愿他们目睹自身因癌症导致的机体相关功能不全的现状,这在实际上就造成临终患者与社会的隔离,即失去了一种群体归属感。这时候临床医生可以根据患者的心理特点,通过家属有选择性的见与不见相关 亲人朋友。重构人际关系,懂得“爱与被爱”的关系,让病患感知即使走到生命的最后自己没 有被放弃,一直是整个家庭及社会群体中的一员。当然,这其中需要考虑患者的性别、年龄、 学识、文化背景乃至宗教信仰以权衡利弊。如果可行,到了某个阶段组织安排一场临终告别会 也是一种别样的选择。想必,这也是为什么有人说“肿瘤患者的死亡方式是最可以令人接受的 死亡方式”的另一种解读。

“有时,去治愈;常常,去帮助;总是,去安慰”,这是美国纽约东北的萨拉纳克湖畔特鲁多医生的墓志铭。100年过去了,医学诊疗技术在不断进步,即便如此在疾病谱中能彻底治愈的依旧非常有限,癌症更是如此。正如安宁疗护的创始者Saunders所说:“你是重要的,因为你是你,即使活到最后一刻,你仍然是那么重要;我们会尽一切努力,帮助你安然逝去,但也会尽一切努力,让你好好活到最后一刻!” 对于癌症终末阶段,疾病本身已经无法治愈,医

生却可以从沟通、引导及协调等多重社会关系层面给予更多帮助和安慰,体现有温度的医学人

文关怀。

5.4 灵性尊严人格的守护

灵性是每个人具有的内在自我反省自我实现的过程, 使自己所确认的“意义”得以彰显或实现, 达到生死两无憾的效果。医师不仅只治疗癌症病患的身体疾病,正如中医学的“整体观”,灵性关怀应该贯穿于癌症诊疗的全过程。引导其审视过往、丈量生命的深度、完成未了之心愿、引入叙事医学倾诉等灵性照护方式与内容。有研究探索在我国提倡立“生前意愿”或“生前预嘱”的作法,以充分尊重个人的自主权,也保证了临终病人的权利。

临床医生合理的倾听病患及亲属的意见,例如在患者尚有意识的状况下,征求是否实施胸外按压、气管插管及呼吸机辅助通气等相关有创抢救措施;在医院善终还是按习俗返回老家安葬;当病患去世,对遗体的料理和尊重,使逝者得到安息生者得到慰藉。对于某些有宗教信仰的病患而言,为其播放一首“赞美诗”一曲“大悲咒”,也许都是一

种有效而可靠的临终舒缓方式。保护和尊重病人权利和人格是临床医生的责任与义务。在姑息缓和治疗中,要时刻注意保护患者的隐私、维护其尊严和人格,让病患感受到医生对生命的敬畏之心。晚期癌症病人也是一个完整的具有独立人格的个体,这是其必然的社会属性所赋予的。正如唐代医家孙思邈在《千金方·大医精神》所说:“其有患疮痍下痢,臭秽不可瞻视,人所恶见者,但发惭愧凄怜忧恤

之意,不得起一念蒂芥之心”,言及的就是尊重病人。一方面在不违背法律法规、医学伦理和

诊疗规章制度的前提下,在病患仍有独立意识和思维的时候,应当尊重患者知情权和选择权;

另一方面根据性别、年龄、文化水平、宗教信仰、情感倾向及生活习惯等的不同,满足其自尊

心、情感、隐私及精神相关方面的需求。从而实现从理性和情感双方面实施安宁疗护,帮助癌

症患者做到“安宁的生,静美的死 ”,在当今医疗大环境中,这也是缓和临终医患纠纷和营造

和谐的诊疗服务关系的题中之意。

近些年“尊严疗法”作为一种旨在减轻临终患者的悲伤情绪,提高其人生目的、意义、价值感,降低精神和心理负担的个体化、简短的新型心理干预方法得到关注。如加拿大蒙尼托巴大学 Chochinov 教授从疾病相关、尊严保护和社会尊严三个维度充分阐述了“尊严疗法”在安宁疗护中的理论和实践意义,值得学习借鉴。总之,尊重生命应当包括尊重患者死亡,帮助癌症患者有尊严的离世是安宁疗护的核心宗旨。

6. 小结和展望

安宁疗护是提高临终患者生活质量的体现,是人类文明发展的标志。中国传统文化是一种 人伦文化,是一种以人为本,以人为出发点,以人为终极关怀对象的文化。儒家文化中的“仁 爱”、道家坚持“泛爱”、墨家的 “兼爱”、佛家注重对于“人本”的弘扬、传统医学以“救世济人”为宗旨等等,都是人文关怀核心组成及理论基础。

临床医生作为现今癌症患者全程诊疗中的主体,可从祖国医学中汲取更多的人文精华理念,秉承身心社灵全人照护理念给予更多的关怀。充分实现对人的尊重,让临终癌症患者得到应有的尊严和关怀。在当前我国经济及社会发展体系下,临床医生有必要也有能力让癌症患者在生命最后的旅程获得更好的安宁疗护。