近日,知名歌手方大同因气胸离世的消息令人痛心不已。这位才华横溢的音乐人在41岁的黄金年龄骤然离去,让无数歌迷陷入悲痛,也让“气胸”这一疾病走进大众视野,引发广泛关注。借此契机,让我们深入了解一下气胸,增强对这一健康威胁的认识,守护自身健康。

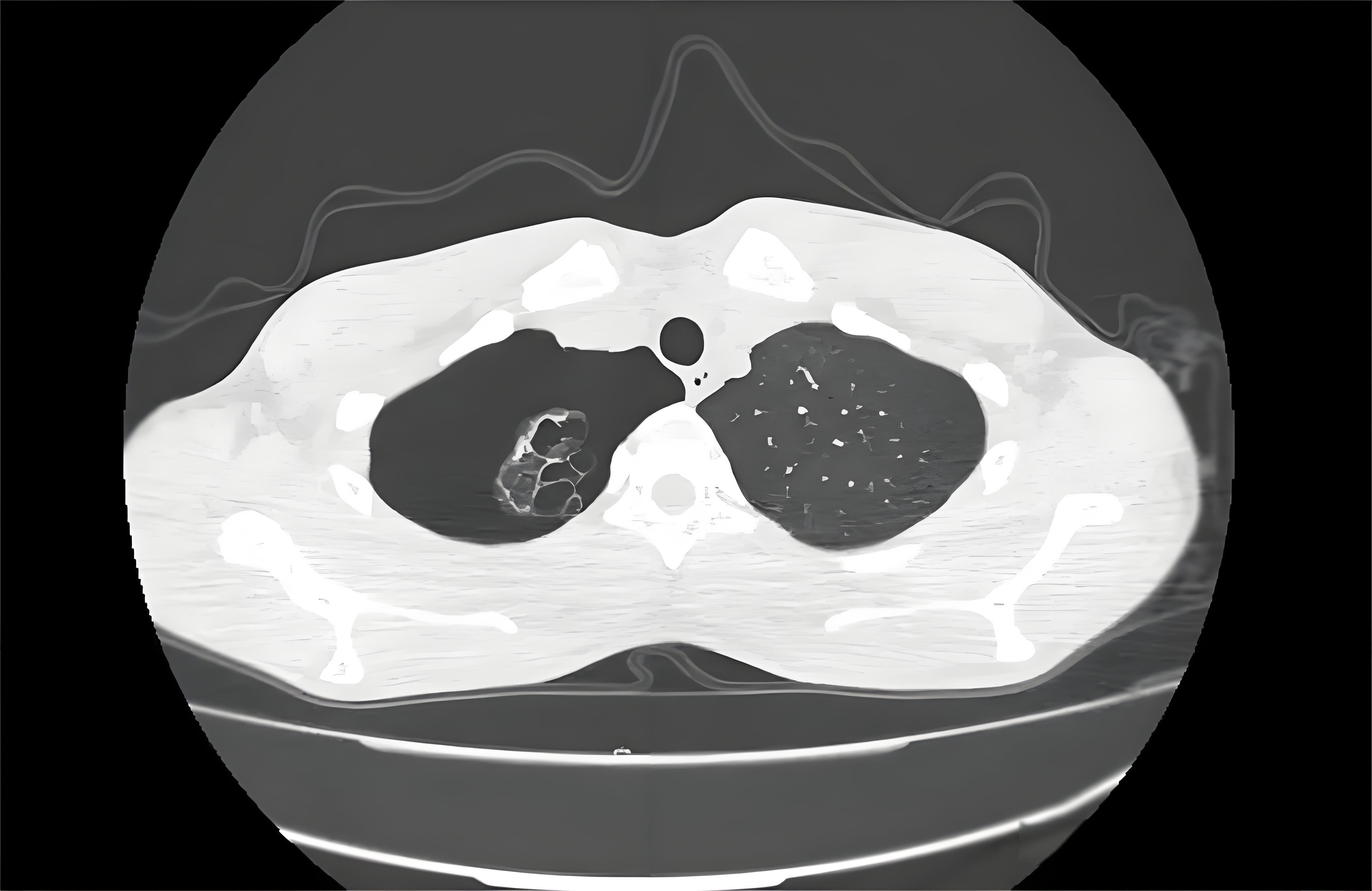

气胸,通俗来讲就是“爆肺”,其本质是胸腔内出现了不该有的气体。正常情况下,肺与胸壁之间存在一个潜在的间隙——胸膜腔,里面是没有气体的,这样肺才能在胸腔内正常舒展和收缩,进行氧气和二氧化碳的交换。然而,当肺部组织或脏层胸膜出现破裂,或是靠近肺表面的细微气肿泡破裂时,肺和支气管内的空气就会逸入胸膜腔,形成积气状态,这便是气胸。打个比方,肺如同一个气球,气球破了就会漏气,肺出现破口时气体漏进胸膜腔,就像气球漏气后瘪掉一样,肺部会被压缩,进而影响正常的呼吸功能。

二、气胸的分类

气胸主要分为原发性和继发性两类。原发性气胸多见于无基础疾病的健康青年,尤其是瘦高体型的男性,这类人群在年轻人的气胸发病中占比颇高,其中瘦高体型男性更是占到60%-90% 。而继发性气胸则与肺结核、慢阻肺、间质性肺病等肺部疾病密切相关,这些疾病会使肺部组织受损,增加气胸发生的风险。

三、为何瘦高青年易被气胸“盯上”?

方大同是瘦高体型,这一体型特征与他患气胸或许存在紧密联系。

先天发育因素:在青春期,瘦高人群的胸廓纵向生长速度较快,肺部为了适应不断增大的胸廓容量,只能被动拉伸。在这个过程中,肺尖部的弹力纤维发育容易出现不良状况,进而形成肺大疱,也就是薄壁气囊。这些肺大疱就像隐藏在肺部的“定时炸弹”,随时可能破裂引发气胸。

生物力学影响:瘦高人群的肺尖部承受的机械应力相对更大。在进行剧烈运动、屏气动作(如举重、潜水)、大声喊话、大声唱歌或是剧烈咳嗽时,胸腔内压力会突然急剧增加,这种压力变化很容易导致肺大疱破裂,从而引发气胸。

隐匿性隐患:约90%的原发性气胸患者通过CT检查可发现肺大疱,但多数人平时并没有明显症状。这些无症状的肺大疱不易被察觉,却时刻威胁着健康,一旦破裂,气胸就会突然来袭。

除了瘦高体型这一因素外,气胸的诱发因素还有很多。胸部受到直接损伤,如暴力击打、骨折,或者间接损伤,像某些胸部医疗操作;患有慢性阻塞性肺疾病、肺炎、肺囊性纤维化等肺部基础疾病;日常生活中抬举重物用力过猛、屏气、大笑、排便用力、用力咳嗽、喷嚏、高强度体育锻炼,以及从高压环境突然进入低压环境等行为习惯,都可能诱发气胸。此外,男性的气胸发病率高于女性,且在20 - 40岁这个年龄段较为高发。

四、气胸的症状有哪些?

胸痛:这是气胸最常见的症状,患者通常会突然感到一侧胸部出现尖锐疼痛,这种疼痛往往较为剧烈,让人难以忍受。

呼吸困难:肺部被压缩后,正常的氧气交换功能受到影响,患者会明显感到呼吸急促、困难,严重程度与肺部受压程度有关。

咳嗽:部分患者会出现刺激性咳嗽,这是由于胸膜受到气体刺激所引起的。

胸闷:患者会感觉胸部有压迫感,仿佛有一块大石头压在胸口,这种压迫感会随着气胸病情的加重而愈发明显。

五、气胸的治疗方法

保守治疗:适用于首次发作且肺压缩程度小于30%的患者。这类患者可以通过休息,让肺部自行吸收漏出的气体。在此期间,患者需要密切观察自身症状变化,如果症状没有缓解甚至加重,应及时调整治疗方案。

胸腔闭式引流:这是气胸急救的首选方法。通过在胸腔插入引流管,将积聚在胸膜腔内的气体排出,使肺部重新膨胀。不过,该方法对于多发肺大疱的治疗效果相对有限。

手术治疗:随着医疗技术的发展,微创技术已成为气胸手术治疗的主流。比如微单孔胸腔镜手术,仅需2 - 3厘米的切口,就能精准切除肺大疱并完成胸膜固定,将气胸的复发率从50%降至5%以下 。

六、如何预防气胸?

规避高危动作:尽量避免潜水、跳伞、举重等需要屏气的活动,健身时也要注意避免过度负重,防止胸腔内压力突然升高,引发气胸。

管理呼吸道:积极控制咳嗽、便秘等会增加胸腔压力的行为。同时,戒烟对预防气胸意义重大,研究表明,戒烟可使气胸发生风险降低20倍。

定期筛查:尤其是瘦高体型者,建议每年接受低剂量CT检查,以便及时发现肺大疱,将风险扼杀在萌芽状态。

警惕复发:对于首次气胸治愈后的患者,在3 - 6个月内要避免剧烈运动。一旦出现突发胸痛等症状,必须立即就医,排查气胸复发的可能。