1963 年 8 月,丁宝坤从锦州医学院毕业时,本以优异成绩获得留校资格,却因家庭原因主动申请回沈阳。最终,她被分配到辽宁省神经精神病院沈阳门诊部 —— 一个只有 50 张床位的基层诊室。

刚走出校园的她,不懂就问、不会就学:工作中遇到难题,要么扎进图书馆翻文献找资料,要么追着科室老医生 “刨根问底”;每天清晨,她总比同事早到一小时,先绕着病房查一圈房,把患者的情况记在小本子上;傍晚下班,她又是最后一个离开,要么整理病历,要么跟着老医生复盘病例。

这份 “眼里有活、心里装事” 的拼劲,很快让全科室对这个新来的女大学生刮目相看。同事们常说:“丁宝坤身上没有娇生惯养的娇气,倒有股不服输的硬气。”

1966 年结婚后,丁宝坤面临着 “两地分居 + 多重身份” 的考验:一边要在医院忙工作,一边要照顾母亲和两个妹妹,周末还得挤时间去帮婆婆做饭、洗衣。可即便如此,她从没耽误过一天工作 —— 常常科室同事都走光了,她还在灯下核对病历,有时忙到忘了吃晚饭,回到家时,母亲和妹妹早已关灯休息。

这份付出让她年年被评为 “先进工作者”,可背后的心酸只有家人知道。1972 年爱人调回沈阳、分到房子时,她才终于有了稳定的家;1975 年、1976 年两个女儿接连出生,她没休够产假就回了岗位。1978 年,单位推荐她去四平参加 “东北三省首届主治医师进修班”—— 这是沈阳市唯一的名额,全脱产学习一年。

为了不耽误学习,她每周六晚上坐火车回沈阳看孩子,周日晚上再由爱人骑自行车送到火车站,赶 39 次特快回四平。有一次临走时,两个女儿攥着她的衣角哭到嗓子发哑:“妈妈别走!” 她狠心挣开孩子的手冲出门,身后传来母亲又气又疼的骂声:“你这是要逼死我们娘仨吗!” 可她知道,只有把本事学扎实,才能更好地治病救人。那段日子,两个女儿每晚都抱着她的照片入睡,而她的笔记本上,写满了密密麻麻的课堂笔记。

一年进修归来,丁宝坤迎来了职业生涯的第一个高光时刻:她被晋升为主治医师 —— 要知道,当时沈阳市卫生系统 1960 年后毕业的大学生里,仅 5 人获此晋升,她是其中唯一的女性。不久后,她又被提拔为精神科疗区主任,管着 150 张病床、三个疗区(其他科主任最多管 70 张床、两个疗区)。

走马上任后,她做的第一件事就是成立 “心理测量室”—— 这在当时的基层医院里很少见。她常说:“精神病人不光要用药,更要‘走心’。” 只要病房有重症患者,无论深夜还是凌晨,她总能第一时间赶到;每年除夕,别的医生回家团圆,她却留在病房陪患者吃饺子、唠家常。

1981 年除夕,沈阳卫生局马局长来病房慰问,看到她守在患者身边,惊讶地说:“全沈阳的医生里,恐怕只有你把病房当作家了。” 而患者的感谢信,贴满了科室的墙 —— 有人说她 “比亲人还亲”,有人说她 “救了自己的命”。

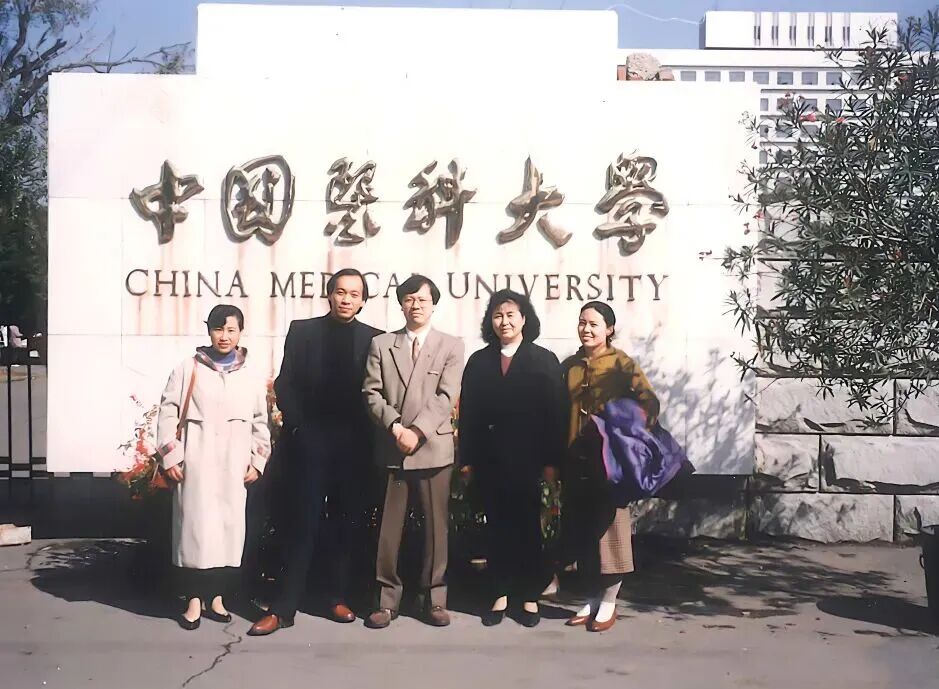

1985 年,丁宝坤如愿调到中国医科大学,任基础部医学心理教研室副主任。可工作没多久,她就发现了一个问题:学校附属医院没有精神科专科门诊,心理学教研也缺 “临床阵地”—— 学生只能学理论,没法接触真实患者。

她立刻给校长写请示报告,软磨硬泡了三年,终于在 1988 年 2 月拿到 “特批”:学校给了两间房,让她在附属医院建心理门诊。门诊刚起步时,她带着两名老同事,从 “零” 教起:怎么问诊、怎么写病历、怎么给患者做心理疏导,甚至连挂号、收款流程都亲自盯。

为了让门诊能 “活下去”,她争取到 “独立挂号、独立收款” 的权限;有了创收后,除了给员工发奖金,剩下的钱全投入科研。有次发了 1000 元奖金,同事打趣说 “小金库又多了一笔”,她却一头雾水:“什么是小金库?” 后来她把奖金藏在衣服里,却总觉得不踏实,两天后就交给爱人:“还是你管着吧,我揣着钱都没法好好看病。”

更难得的是,她还 “盘活” 了沈阳市铁路三门诊的四层住院部 —— 通过合作,既解决了患者 “住院难” 的问题,又给中国医科大学的学生争取到了实习阵地,一举填补了学校精神医学临床教学的空白。1992 年,她去香港中文大学交流时,著名心理学家张妙清握着她的手说:“你把‘理论落地’这件事,做得太扎实了。”

从 1963 年的基层诊室,到后来的大学教授、博士生导师;从照顾家庭的女儿、母亲,到守护患者的医生、学科开拓者,丁宝坤的一生,没有惊天动地的壮举,却用 “不服输、不将就” 的韧劲,把每一步都走得稳稳当当。正如她常对学生说的:“做医生,既要对得起患者的信任,也要对得起自己心里的那股劲。”