我是美灵星临床心理门诊的医疗助理星小乐,我们在深圳为您服务。

我是美灵星临床心理门诊的医疗助理星小乐,我们在深圳为您服务。

引言:一场悲剧撕开的体系裂缝

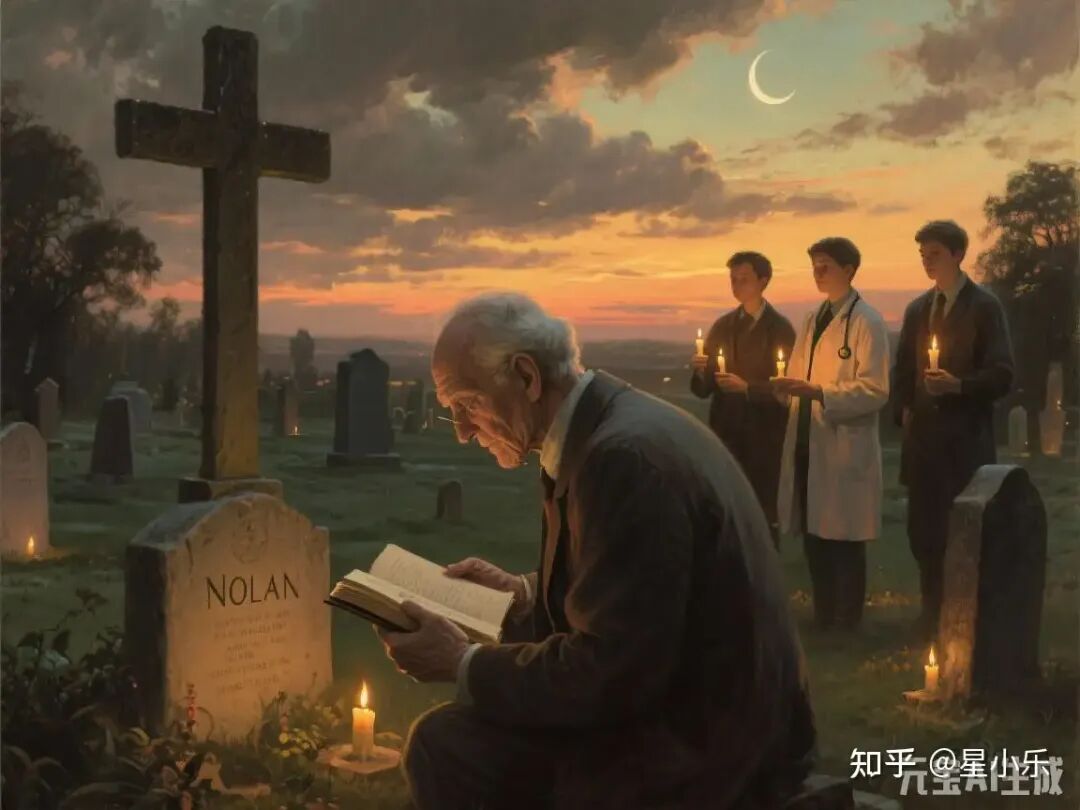

2025 年 10 月12日,斯坦福大学精神病学副教授 Nolan Williams 的自杀消息,像一颗惊雷炸响在全球精神心理领域。这位被同行誉为 “神经科学界灯塔 的学者,身兼斯坦福脑刺激实验室主任与介入精神病学临床研究主任两职,用两项革命性突破为无数深陷黑暗的患者劈开生路 —— 可他自己,却终未躲过精神困境的吞噬。当 “救心人” 坠入深渊,患者的信念动摇、同行的痛彻共鸣、社会的体系盲区,交织成三面沉重的镜像,照出精神心理领域那些被忽视已久的裂痕。

一、患者症状:希望崩塌后的心理震荡

“连能让抑郁症 3 天起效的专家都走了,我的病真的有救吗?”Nolan 离世的消息在病友群里扩散时,这样的疑问戳中了我国 9500 万抑郁症患者的软肋。对他们而言,Nolan 从不是遥远的学者,而是 “砸开绝望的锤子”:他带领团队研发的 SAINT 疗法(斯坦福加速智能神经调节疗法),是全球首个针对难治性抑郁症的非侵入性快速疗法 ——2020 年的临床试验中,21 名重度患者里有 19 人症状消失,缓解率高达 90%,远超传统抗抑郁药 33% 的平均有效率。更让患者振奋的是,这项仅需 3 天治疗、72 小时就能缓解痛苦的技术,2021 年获美国 FDA 突破性认证,2022 年还成为首个纳入美国联邦医保的精神科新疗法,意味着更多人能负担得起这份 “希望”。

可这份寄托的崩塌,让患者群体出现了两类危险反应:北京安定医院心理科曾在一周内记录 3 例患者主动要求停药,其中一位 50 岁的患者坦言:“Nolan 连‘认知控制回路失效’的原理都研究透了,他都扛不住,我吃这些药还有什么用?”;刚确诊抑郁的大学生小周,悄悄取消了复诊预约,她在日记里写:“连专家都要把心事藏起来,我要是说自己生病,同学会不会觉得我是疯子”

他们不知道的是,Nolan 的研究早已给出答案:精神心理疾病的核心是大脑神经环路的器质性病变,就像糖尿病专家也可能出现胰岛功能衰退。他曾在《美国精神病学杂志》撰文明确:SAINT 疗法通过精准刺激大脑左侧背外侧前额叶皮层,能重构紊乱的神经连接 —— 这个治疗原理,不会因为他的离开而失效,就像手术刀不会因为医生生病,就失去治愈的能力。

二、同行镜像:贾丁鑫教授眼中的系统之殇

“Nolan 的悲剧不是个人的失败,是精神心理行业系统失衡的必然结果。” 拥有 23年临床经验的贾丁鑫教授,用这句话道出了全球精神科同行的心声。这位曾任职于某三甲医院精神科的专家,从 Nolan 身上,看到了所有从业者共同的困境:

系统过载的碾压最让人窒息。贾丁鑫教授回忆,她曾所在的公立三甲团队里,医生日均接诊 40 人已是极限,连喝口水的时间都稀缺;而 Nolan 要同时掌舵三大战场:实验室里推进 SAINT 疗法的双盲试验,病床边主导 Ibogaine 治疗创伤性脑损伤(TBI)的临床研究,办公室里还要对接 FDA 与医保系统的转化工作。“他就像同时操控三架全速飞行的战斗机,” 贾丁鑫教授的语气里满是痛惜,“我们都知道他的目标是‘在有生之年改变精神疾病治疗格局’,可没人真正问过他:‘你扛得住吗?’” 这并非个例 —— 据国家卫健委 2024 年行业报告,我国精神科医生十年间增长 144%,截至 2024 年底,全国精神科执业注册医生达 5.2 万人,但这仅占全国医师总数的 1.49%;若按 1.8 亿广义精神障碍患者(含抑郁、焦虑等)测算,人均要服务近 3200 名潜在患者。

身份枷锁的禁锢,让同行连求助都成了奢望。“精神科医生最怕被贴‘自己也有病’的标签,就像老师不敢承认自己教不好孩子。” 贾丁鑫教授透露,业内人私下求助时,总习惯用 “我有个朋友” 代称自己,这种刻意的隐秘,让 Nolan 的心理危机没能被及时察觉。更残酷的是,Nolan 深耕的 Ibogaine 研究,还让他多了一层压力 —— 作为首个开展 Ibogaine 神经生物学效应试验的学者,他不仅要应对科研突破的压力,还要对抗 “迷幻药研究不正规” 的舆论质疑。

支持真空的蔓延,是全球同行的共性困境。贾丁鑫教授对比中美行业体系发现,仅 32% 的美国研究机构会为学者配备专属心理支持;而 Nolan 所在的斯坦福团队,即便产出了 SAINT 这样的重磅成果,也没给他安排心理顾问。但微光已在萌芽:Nolan 的学生正接棒推进 SAINT 疗法,计划将其拓展到强迫症、成瘾治疗领域;他奠基的 Ibogaine 治疗 TBI 研究,还获得了美国德克萨斯州 5000 万美元的资金支持。“最好的悼念,就是替他把未竟的路走下去。” 这是所有同行无声的誓言。

三、社会镜像:偏见与缺位织就的困局

Nolan 的离开,暴露的社会病灶比悲剧本身更值得警惕。最顽固的,是 “专家神话” 的认知误区 :公众总默认 “懂病的人就不会生病”,就像觉得 “厨师不会饿肚子”,却忘了 Nolan 曾在采访里坦诚:“我能解释神经递质的作用机制,却没法用知识直接调节自己大脑里的神经活动。” 这位拿过美国国家精神卫生研究所、大脑与行为研究基金会等多项大奖的学者,能精准剖析自杀风险的神经机制,却还是没躲过生理病变的掌控 —— 这和心脏病专家没法靠病理知识规避心梗,本质上是一回事。

更致命的,是支持体系的结构性缺位。国家卫健委 2024 年底发布的《全国精神心理服务发展统计公报》显示,我国精神心理服务机构已从 2010 年的 1650 家增至 2024 年的 6012 家,14 年间增幅达 205%;可中西部还有不少区县连精神科门诊都没有,比如甘肃、云南的部分偏远地区,患者要坐十几个小时火车才能找到一家精神病专科医院。国家卫健委虽在 2024 年 12 月新设 “心理健康与精神卫生处”,还确定 2025-2027 年为 “精神卫生服务年”,推进 12356 心理热线全国贯通,但基层服务的薄弱,还是让很多人 “想求助却找不到门”。这种 “重硬件建设、轻人文关怀” 的倾向,和 Nolan 团队 “重成果产出、轻学者心理” 的评价体系如出一辙 —— 当大家都在为 SAINT 纳入医保欢呼时,没人注意到 Nolan 眼底的疲惫。

被彻底忽视的,还有患者家属的双重焦虑。就像失去女儿的母亲半夏说的:“每个生病的孩子身后,都藏着一个‘快撑不住’的家庭。更普遍的是照护知识的匮乏 —— 很多家属像曾经的半夏一样,把孩子的抑郁情绪误判成 “青春期叛逆”,等发现时已错过最佳干预时机。可 Nolan 的研究本可以给他们力量:他主导的 30 名特种部队老兵试验显示,Ibogaine 能让 PTSD 症状降低 88%、抑郁症状降低 87%—— 这些能帮到家属的数据,却很少有人知道。

结语:在裂缝中播种希望

Nolan 的办公室里,至今贴着他生前写的一句话:“医学可以等,患者等不起。” 这句誓言,如今正变成精神心理体系完善的号角。患者们慢慢明白,他留下的 SAINT 疗法已惠及全球数百万患者,每一次治疗都是他的 “延续”;同行们在贾丁鑫教授推动的 “精神科医生互助小组” 里,终于敢说出自己的脆弱;社会层面,12356 热线增设了家属专属服务通道,Ibogaine 的临床试验也在加速推进。

当 SAINT 疗法的磁脉冲继续穿透抑郁的阴霾,当 Ibogaine 的研究为创伤患者点亮微光,当研究者的心理支持终于被写进机构规章 —— 这场悲剧才算真正完成了它的使命:让治愈者留下的裂隙,成为光照进来的地方。而 Nolan 没能实现的 “改变精神疾病治疗格局” 的梦想,正被无数人握在手里,慢慢变成现实。