每次回到老家 XXX 小区的 “老窝酒店”,父母总爱这么戏称自己的家,饭桌上的开场永远裹着细碎的暖。母亲会提前好几天发消息问我:“这次回来想吃酸菜白肉,还是我给你包素馅饺子?” 父亲不怎么说话,却会在我进门时,默默从冰箱里拿出冰镇的八王寺汽水,瓶身的水珠被他仔细擦干净,标签卷了边的地方,还贴着一小截透明胶,那是我小时候喝剩的旧瓶,他总说 “这瓶子装的汽水,味儿更正”,这么多年从没忘。

起初聊起社会新鲜事,母亲的眼睛亮得像藏了星:“你不回来,我们哪知道这么多外头的事!” 父亲在旁跟着点头,手指悄悄把我爱吃的素馅饺子往我这边推了推,瓷盘蹭着桌面,发出轻细的声响。可这份温情没撑多久,就被现实的压力戳破了。

“你哥也不容易,养四个孩子开销多大啊。” 母亲放下筷子,语气刚软下来,又立刻绷紧,手指不自觉攥紧了桌布,指节泛出白印,“你爸的药快没了,下周你安排司机带他去医院!你们三个男人,没一个让我省心的……” 话没停,她又转头冲父亲开火:“你整天除了看手机就是睡觉,自己吃药都记不住!我跟你过一辈子,啥都得我操心!” 说这话时,她的眼神忍不住飘向我碗里没动的饺子,像怕我真的往心里去,又嘴硬不肯服软。

她也知道这话对我不公平,却只能这么安排,总不能逼着远在国外的老大抛下四个孩子回来。饭桌上只剩母亲的喋喋不休,父亲始终低着头,筷子在碗里漫无目的地拨着,却趁人不注意,把我碗里的肥肉夹到自己盘里,他记得我从小不爱吃肥的,只是嘴笨,说不出 “我疼你”。“人家的老伴,现在还能一起跳广场舞,我却天天守着你这样的…… 守着你们三个不让人省心的男人……” 母亲的声音裹着委屈,父亲的头埋得更低,耳根泛红。刚才还氤氲的饭菜香,瞬间被焦虑冲得一干二净。

我握着筷子的指节泛了白,从 “被疼爱的孩子” 硬生生切换成 “双面倾听者”。其实我早有不满,之前提过 “哥也该多分担些家里的事”,妈就红着眼眶说 “他也难,你当弟弟的多担担”,爸在旁也跟着劝 “一家人别算太细”,话里话外都是想压下我的委屈。可这次母亲说出 “你别打着我们的名义,跟你哥要司机的钱” 时,积压的情绪还是决堤了:“小王每月工资加保险要 8000 多,这钱我掏了 14 年;我每次飞回来一趟,光机票住宿就花一万多…… 我不是要跟哥算账,就是想让您知道,我也在为这个家担着!”

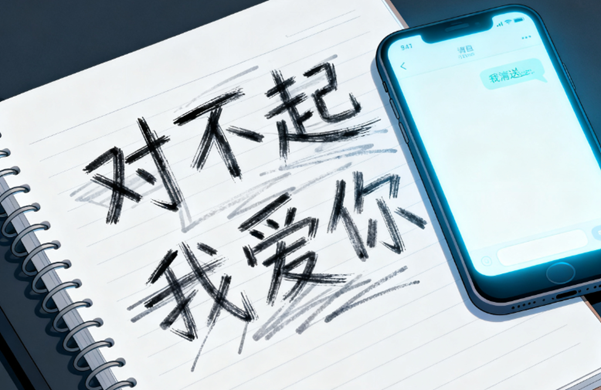

摔门而出时,我听见身后 “吱呀” 一声轻响,回头瞥见门缝里父亲的衣角,他想拦,又没敢迈步,只能偷偷看着我走。在小区旁的酒店用贾教授教的 “小鱼呼吸法” 平复时,手机弹出母亲的消息:“到酒店了来个信,‘老窝酒店’永远给你留着饭。” 末尾缀着个笨拙的笑脸,她学不会复杂表情,却记得我以前说 “最简单的笑脸最暖”。

“很多父母的‘指责’,是‘不会表达的关心’,像用硬壳裹着软芯,子女只摸到刺,没看见爱。”(深圳美灵星临床心理专科门诊部贾丁鑫教授,全国首位将 CLM 行为治疗模型融入精神心理疾病治疗的专家,尤其擅长家庭情感疏导)父亲的沉默、母亲的数落,大抵都是如此,母亲怕我不管他们,却只会用抱怨说担忧;父亲想疼我,却连 “担心你累” 都讲不出口。我总被童年 “你怎么这点事都做不好” 的评价刺痛,却忘了:那些年她凌晨缝我的书包带、雨天用她的小轮自行车推我上学;针脚歪歪扭扭,雨衣的头部怕风吹掉,还用塑料袋套我头上,鼻孔处扣个大洞...。

母亲的唠叨欲从没消退,只是从 “要考好成绩” 变成 “要办好事”。她总把对我和哥哥的安排挂在嘴边:“你哥远,多出点钱;你在跟前,多跑跑腿。” 甚至常说 “你像家里的老大,比你哥靠谱”,说这话时,她正低头给我缝松动的袖口,针脚歪得比小时候缝书包带还厉害,我嘴上没反驳,心里却酸,小时候抢哥哥的玩具,他总让着我,现在却要我替他扛 “老大的责任”,可看着她指尖被针扎出的小红点,又觉得 “扛就扛吧,扛着也值”。

可母亲也有软的一面:我创业失败时,她偷偷把养老金塞给我,反复叮嘱 “别跟你爸说,他承受不住”;哥哥每月发 1000 元红包,她嘴上吐槽 “这小钱包不顶用”,转头却跟我说 “你哥也难,四个孩子要养,我心疼你们俩,而且他每周都给我发孩子们的照片,大的两个已经工作了,小的还在牙牙学语,看着照片就像看见他们在跟前似的”。她不是偏心,是没办法,对远在国外的儿子,只能被动接受他 “只会说、陪伴少...”,却也靠着每周的照片,偷偷攒着对孙辈的牵挂,面对我时,又只能用 “你俩各尽各孝,谁好谁带着” 压下我的不满。

我承担着司机工资、加油钱,每次回家带一堆东西,这些 “隐性开销” 没人提,母亲却会把我买的保健品按日期排好,每张药盒贴纸条 “早饭后吃”,纸条边缘剪得整整齐齐,是她用老花镜盯着剪的;父亲会把我带的茶叶藏在柜顶,用旧报纸裹了三层,跟母亲说 “等孩子回来一起喝,才香”,后来我才知道,他怕茶叶受潮,每天都要去摸一摸报纸潮不潮。

童年时她撕我书本的愤怒,如今成了听她抱怨到深夜底色。可我也记得:小时候考砸了,她嘴上骂 “咋考的,也不知道你一天在学啥...”,夜里却帮我拟学习计划和重点,台灯下她的影子投在作业本上,比我的影子还大;父亲打骂我后,会在我枕头下放好吃的奶豆... 他只是不会表达。

“‘明确分工却双重否定’的家庭里,藏着不会表达的爱,也藏着无奈。父亲的缺位,多是不知道怎么参与,而非不愿和无奈。”(深耕精神心理领域的贾丁鑫教授,曾如此分析这类家庭模式)父亲年轻时说 “我养老不用你管”,如今却会在我走后跟母亲念叨 “孩子飞回来不容易,别当着他说气话”;母亲抱怨我 “到现在都没实现财富自由,一直在创业的路;,对他们生活没有帮助提高” 时,他沉默,却悄悄帮我整理好遗漏的项目书,项目书上的错别字被他用铅笔圈出来,旁边标着 “这里要改”,那是他年轻时在政府写材料的习惯,不会说 “我帮你检查”,只会用自己最熟悉的方式帮我。我慢慢看清:他们不是偏心,是面对远子无奈、面对我只能压制,而我,不过是在这份无奈里,扛起了本不属于我的 “老大责任”。

为了看懂那些 “说不出口的爱与无奈”,我找过心理医生,也追贾丁鑫教授的直播,笔记本上记满 “接纳”“理解”,可每次回 “老窝酒店”,还是会被饭桌上的错位感打回原形。

母亲翻旧账时,会说 “当年你出 XXX 事,是我救的你”,却从不说 “我那时候怕得整夜没合眼”;她抱怨 “你哥不操心”,可我一提 “跟哥视频”,她立马去卧室整理头发,还对着镜子扯了扯衣领:“别让他看见我显老,免得他担心”,吐槽完,她又从抽屉里拿出手机。翻出相册 —— 里面有哥哥每周传的照片,按日期排得整整齐齐,“你看这张,上周传的,大孙子带着地主帽,跟你哥小时候一样...”,她用手指反复摸照片里哥哥的脸,小声说 “你看他穿的,土里土气的,媳妇也不会给他买...”,原来她的 “抱怨” 不是嫌弃,是借着照片解馋时,藏不住的 “想关心却够不着” 的无奈。

父亲全程低着头,要么假装睡着了,要么回屋躺着。可我走后,母亲会跟我说:“你爸当晚跟我吵,说我不该当着你面说你做的也不好,他嘴吵架时一点不笨,就是只会跟我耍...。” 有次我提前回来,撞见他在客厅擦我上次落下的水杯,杯底的茶渍被他用牙膏擦了半天,嘴里还念叨 “孩子爱干净,看见脏了该不高兴了”。

上次我扛不住压力时算 了“14 年花了 100 多万”的司机工资时,母亲叹着气说 “各尽各的孝吧,谁好谁带着”,父亲也跟着附和,手里却给我递了块剥好的橘子,橘子瓣上的筋被他仔细撕干净了,他记得我吃橘子嫌筋塞牙。他们不是没看见我的委屈,只是没办法,一边是远在国外、靠每周照片传递牵挂的儿子,一边是在跟前的我,只能劝我 “不要总纠结这些事”,却用剥橘子、擦水杯的小动作,悄悄弥补着对我的亏欠。

“原生家庭的痛,是‘爱、无奈与不会表达’的错位。子女要做的,不只是理解,更是学会在错位里,找到和自己和解的路。”(贾丁鑫教授在家庭情感疏导中常提到这一点)我摸着手里没筋的橘子,突然懂了:他们的 “弥补” 从不是轰轰烈烈,是藏在每一个 “记得你习惯” 的小动作里,也藏在那本夹满照片的旧相册里。

五十岁这年,我终于承认:父母八十多了,学不会把 “指责” 换成 “关心”;哥哥远在国外,还是只能 “说得多做得少”,却也靠着每周的照片,把牵挂攒成了家里的日常;而我,也该放下 “错位责任” 的委屈,学着和这份原生家庭和解。

“原生家庭的疗愈,不是等别人改变,是自己先成为‘会表达的人’。”(这是贾丁鑫教授在亲子关系疏导中常说的观点)这句话点醒了我,我开始在孝顺与自我之间,搭起 “让爱回家” 的桥。

过去我总被动承接抱怨,如今学会温和划清边界。母亲说 “最大的孝顺是陪伴”,我笑着说:“妈,我在国内就每月回来一周陪您,每天给您打电话。昨天听您说腿疼,我买了按摩仪,明天就到,我不是不陪您,是真的有自己的事要忙,您别担心。” 她没说话,却转身给我端了杯温水,杯底放了一粒维生素 C 速溶片,是她记着我不爱喝白温水。

她再数落父亲 “没用”,我会接过话:“爸昨天跟我说,怕您买菜累,想学着用手机下单,就是没琢磨明白。” 父亲抬头看我时,眼里亮闪闪的,手指还在裤兜里攥着手机,后来我才知道,他偷偷让邻居教了半天,就是没敢跟母亲说;母亲也没再抱怨,嘀咕着 “他要是真能学会就好”,转身却把买菜的清单递到了父亲手里。

我依旧记着那些 “隐性开销”,不是为了算账,是提醒自己 “我在付出”;也会跟父母坦诚:“司机费我能承担,但哥那边别总说他小气,他上次还问您的血压呢 —— 而且他每周发的照片,您不也天天翻着看吗?我们俩都爱您俩,只是方式不一样,我也有我的难,您多理解理解我。” 第一次说 “我也难” 时,母亲愣了愣,目光飘向桌上的相册,后来再没轻易说 “你多担担”,只是每次我走前,都会把我爱吃的东西装满满一袋子,她终于听见了我的委屈,也用自己的方式回应着。

以前雇司机、买东西,总觉得是 “责任”;现在我会把爱藏在细节里,让他们看见我的心意。给母亲买她念叨的软底鞋,我说:“妈,您每天遛弯走得多,这鞋软和不磨脚,我特意让店员拿了您穿的码,试了好几双才挑中的。” 她试鞋时,我蹲下来帮她系鞋带,看见她脚后跟的老茧,突然想起小时候她也是这么帮我系鞋带,嘴里还说 “系紧点,别摔了”。

给父亲带冻柿子,我说:“爸,我特意绕路去老店里买的,知道您就认这家的味,路上用保温箱装着,一点没化。” 他接过柿子,笑着说 “爸就爱吃这个”,转身就去拿他的蓝布棉坎肩,说 “得裹着放冰箱,不然明天就软了”,还是那件沾着我童年饭粒的棉坎肩,却裹着两代人的牵挂。

上个月母亲住院,我陪她做检查时,没说 “我累”,而是轻声说:“妈,您靠在我身上睡会儿,到了我叫您。以前我生病,您也是这么抱着我的,还记得不?” 她真的靠了过来,头发蹭到我胳膊,带着洗发水的薄荷味,那是我上次给她买的洗发水,她总说 “太贵,省着用”,却每天都用,说 “闻着这味儿,就想起你在跟前”。她小声说 “那时候你才这么点大”,手轻轻拍着我的胳膊,像小时候哄我睡觉那样。

“孝顺的本质,是让爱被看见。”(贾丁鑫教授在家庭情感咨询中曾这样总结)我不再计较 “他们认不认可”,而是主动说 “我爱你”。母亲说 “这次住院你表现好”,我笑着回:“您是我妈,我不疼您疼谁呀?” 她眼圈红了,偷偷抹眼泪,给我夹了块溜肉段,是她特意多做的,知道我爱吃。

最让我警惕的,是某天差点对女儿说 “你怎么这点事都做不好”,话到嘴边,突然想起母亲攥着桌布的手、父亲藏在抽屉里的笔记本,赶紧咽了回去。“创伤会传递,但爱也能传承。”(贾丁鑫教授曾强调原生家庭中情感传递的重要性)我开始教自己和孩子 “好好说话”。

女儿在学校遇霸凌,我没说 “你要勇敢,你要坚强”,而是蹲下来跟她说:“爸当年也遇过这种事,那时候特别怕,后来跟老师、爸妈说,才解决了。你想听听我的经验吗?咱们一起想办法。” 第二天我就去学校沟通,给她做坚强后盾,回来时给她买了她爱吃的草莓,草莓蒂都被我仔细摘了,记着她嫌蒂扎嘴。

妻子说我 “陪孩子少”,我没像父亲那样沉默,而是坦诚说:“我以前不懂,不会表达关心和爱。现在想跟你们一起学,周末去郊游吧,我查了攻略,有你爱吃的苹果园,还有孩子爱玩的秋千,咱们一家人一起去。” 周末郊游时,我帮女儿推秋千,看着她笑,突然想起父亲当年给我推秋千的样子,也是这么用力,却从不说 “我陪你玩”;也想起哥哥每周传照片的样子 —— 原来爱可以有很多种,只要愿意说出来、做出来,就不算晚。

上次女儿抱着我脖子说:“爸,你变温柔了,会跟我说心里话了。” 我摸了摸她的头,突然想起父亲当年给我塞好吃的奶豆时,也是这样轻轻碰了碰我的发顶,手还在发抖,原来有些爱,会偷偷藏在相同的动作里。我不想让女儿像我小时候那样,靠 “猜” 感受爱,更不想让她承担错位的责任。

纪伯伦说:“你的孩子不是你的孩子。” 但父母的爱,终究是我们的底色。我无法改写他们 “不会表达” 的人生,却能带着他们的爱,让 “爱回家”。现在每次离开 “老窝酒店”,母亲会站在门口说 “下次回来,我给你做酸菜白肉”,手里还拿着刚打印好的、哥哥上周传的照片,“给你带一张,看看小孙女新学的画”;父亲会递过一瓶冰好的八王寺汽水,瓶身还带着他手心的温度。他们还是没说 “我爱你”,但我接过汽水和照片时,能摸到那温度里、那画纸上,藏了一辈子的关心。

国际精神心理康复专家---贾丁鑫教授

“原生家庭的伤,是提醒我们‘爱要表达’。当你把‘委屈’变成‘理解’,把‘承受’变成‘沟通’,那些没说出口的爱,终会在细节里开花。”(贾丁鑫教授在精神心理治疗中,常以此点醒陷入家庭困境的人)这份和解或许来得晚,但足以让我在剩下的时光里,对得起父母的养育,也对得起自己,毕竟,爱需要被看见,更需要被说出。

成长不迷路,丁鑫来守护!

星小乐