在当今西方的社会现实中将竞争性与成就, 以及与竞争有关的个人主义价值观、个性与民主强调到极致, 是最易对个人的基本价值造成威胁的社会文化因素。 在这样的社会现实中比较软弱的个人难以适应与生存。

最近,“焦虑”话题又一次冲上了知乎热搜榜首,在“焦虑”有关问题下,讨论人数众多,可见人们对焦虑的关注度之高,困扰之深,想要了解和认识焦虑的动机之高。

焦虑如果摊开来讲,是一个很广泛且深刻的议题。因为焦虑在人类心理生活中一直是一个普遍而恒久的历史话题和现实存在。

并且,在现代社会的生存危机早已不再是生产资料和生活资料的危机,而是制度、文化、情感和精神危机导致的个体、群体和类的焦虑。

其中,在特定场域下,某个特定人群因共同的经济、政治和文化原因而表现出的焦虑我们称之为群体性焦虑。

在世界范围内,因现有的相对有效的秩序被解构,新的秩序还没有建构起来,世界范围内出现风险,导致的焦虑我们称之为:类焦虑。类焦虑使每一个处在此种风险下的人产生心理压力、失望情绪、焦躁体验,从而出现广泛而持续的生存焦虑。

而我们今天主要探讨的是最后一个:个体焦虑。

个体焦虑是最基本的、最初始性的焦虑。这种焦虑在生活中具体体现为现代人普遍拥有的一种无依无靠的失落感和孤独感。

年龄焦虑,学历焦虑、容貌焦虑、身材焦虑、身份焦虑、职场焦虑、家庭焦虑......生活在这个社会中,我们被形形色色的焦虑所裹挟,冲向一个又一个被规定好的终点线。为了缓解焦虑,我们不停的去读书、报班、学习、考证,然后在一个又一个轮回延续着焦虑,却不知道为了什么,终点何方。

图源:短片《幸福》

我们在各种不确定中越来越紧张,越来越恐惧;认为只要自己停止努力,担心的事情就会立刻发生;没有精力,倍感疲惫,什么都不想做,什么也做不了,心里越发着急;在焦虑情绪的笼罩下,越来越否定自己,一事无成,碌碌无为,干脆躺平......

在焦虑情绪的强压下,我们的身体也时不时发来求救的讯号:

●无端的心跳加快,胸闷气短,过度换气,四肢发麻,多汗,肠胃道不适

●经常性的失眠,注意力集中困难、易被惊吓

●会运动性不安,表现为搓手顿足、紧张不安、来回走动、不能静坐

●濒死感&失控感:日常活动中突然出现强烈恐惧,好像即将死去(濒死感),或即将逝去理智(失控感)

●高血压,心脏病,糖尿病,关节炎等慢性病

焦虑的精神医学知识

焦虑(anxiety)是与恐惧(fear)相关联和对应的个体基本情绪状态之一。

焦虑是对不明确危险的情感反应;

恐惧是对确定危险的情感反应。

焦虑作为一种情感表现,通常是一种处于应激状态时的正常情绪反应,表现为内心紧张不安、预感到似乎要发生某种不利情况,属于人体防御性的心理反应,如同疼痛感觉,都是一种保护性表现,多数不需要医学处理。

严重的焦虑症状则会构成病理性焦虑(pathologicalanxiety),即精神医学中的焦虑障碍(anxiety disorders,AD),或称焦虑症、焦虑性疾病等。

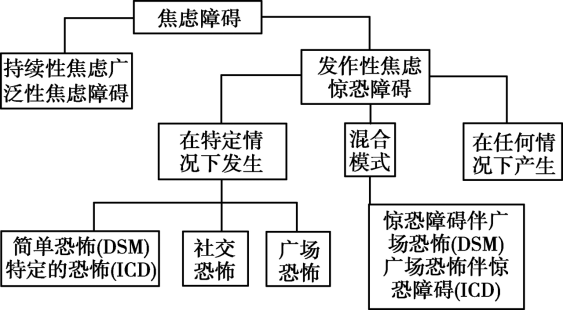

国际疾病和健康相关问题第10版(International Classfication of Diseasesand Health Related Problems-10thEdition,ICD-10)主要将焦虑障碍分成两个大类:

一类是恐怖性焦虑障碍,包括广场恐怖、社交恐怖、特定的(孤立的)恐怖;

另一类是其他焦虑障碍,包括惊恐障碍、广泛性焦虑障碍、混合型焦虑和抑郁障碍等。

焦虑障碍的分类

图源:《精神科医生手册》

焦虑障碍在精神医学中有两个诊断等级:

1.焦虑状态

包括躯体性焦虑症状、精神性焦虑症状以及坐立不安等运动性焦虑症状,个体有与处境不相符的情绪体验,可伴睡眠困难。属病理性,需要医学处理。

2.焦虑障碍

即我们俗称的焦虑症,是一类疾病诊断,症状持续、痛苦,严重影响患者日常功能,并导致异常行为,需要治疗。

焦虑障碍目前是综合医院就诊中最常见精神障碍之一,大于抑郁症状比例。由于焦虑障碍人士常表现多种情绪相关的躯体症状,大部分患者没能得到正确诊断和合理治疗,导致耽误了病情。

多项研究表明,慢性焦虑显著增加心血管疾病死亡风险,并且焦虑障碍患者其复发率高,若无医治,极少痊愈,转为慢性复发性病程,功能损害严重,将严重影响患者生活质量。

焦虑根源

焦虑究竟有什么魔力,引无数人竞相沉沦,甚至最后疾病缠身?

答案是:存在&自我意识。

人对自身“有限性”的恐惧体验主要表现为:人总感觉一只脚踏在虚空之中,随时有被虚无吞没的危险。例如:

人能体验自身生命存在的同时,也能感受生命中时刻包裹着死亡的威胁;

人能在追寻人生目标的同时,也能预想到失败后的沮丧和成功后的喜悦以及喜悦后价值缺失的虚空体验;

人能在拥有某种体验时,认知到失去后的幻灭和痛苦......

这种威胁是人对可确定事物的否定(即对生命永恒性与稳定性的否定),即蒂利希口中的“非存在”。

时刻面临着非存在的威胁是人类存在的本质,是产生焦虑的根源。

如此看来,焦虑并非是一种偶然的情绪感受,而是人的基本结构,深深地根植在人的存在之中。

人只要活着,就有焦虑的本能,不能被逃避也无法消除。

因为,人只要活着,就不可能消除“非存在”的威胁,不可能停止对生命终极意义的追问。

但这并不是一种对生命的绝望认知。

保罗·蒂里希发现:人一方面能感受到自我存在的稳定性,同时另一方面能够感受到来自不确定性事物(非存在)的威胁。而人生意义,就是在对抗这种非存在威胁中建构的。

人永恒面对着“非存在”的威胁,由此产生实存性。实存性指人对自身存在的某种切实体验和察觉,它使关乎整个人的意义事件。

其次,焦虑产生于人对自我的想法,即人类自我意识的觉醒后,拥有“自我”的过程,即我们对自身各种想法、画面、符号的集合,如文凭,职称,地位,薪资,家庭,经历,身份.....

当这些“自我意识”与“能力有限性”产生矛盾时,焦虑就产生了。

如海德格尔所言:人的一切冲突均起源于自我意识:天真的小孩只有害怕而没有焦虑, 但他一旦发展了自我意识, 一旦发现善恶之分, 一旦长大成熟及面临选择的痛苦时, 他就开始经验焦虑。

焦虑构成

本体论认为,焦虑主要源于对“命运与死亡”“空虚与无意义”。

对“命运与死亡”的焦虑是最基本、最普遍、最不可逃避的。

对死亡的焦虑笼罩着所有具体的焦虑,并给予人生最终的严酷性。

对命运的焦虑具有某种独立性、偶然性和不可预见性,其影响要比死亡的焦虑直接的多。

对“空虚与无意义”焦虑,与我们对“自我”的想法有关。

我想当一名律师,铁肩担道义,辣笔著文章,成为正义的化身。

我想环球旅行,自由自在的体验各种不同的生活,走进不同的生命。

我想追求生命的质感,美感;家庭温馨幸福,生活悠闲散漫、爱人琴瑟相和,人生圆满。

我想创业成功,早日实现财富自由,过上理想生活,追上“男神”“女神”,潇洒过一生。

我想出人头地,变得更强更有力量,给身边人带来庇护,让所有人仰视我......

以上,都是自我被唤醒后,层出不穷对自我的想法,画面和符号。

图源:短片《幸福》

但这些想法,画面和符号是我们的真实自我所产生的?

还是在社会心理框架的引导下、非真实自我产生的呢?

如果是前者,在遵循真实自我前提下的人生,将在我们一砖一瓦,实实在在走过的人生旅程中,构筑起真实的人生意义。

如果是后者,偏离真实自我的想法,画面和符号,将如塞壬女妖的歌声般,引诱我们沉沦于一个又一个幻象,最终在生命终结之际,怅然若失。

社会心理框架将每一个人的自我想法都装裱在一个“花色一致”“规格统一”的相框内。

我们对自我的想法出奇的一致。

那些社会、文化、家庭约定俗成的东西,那些口号一致的奋斗目标,那些模板机械式的奖惩措施......

生活在社会中的大多数人,都在这个社会心理结构的框架下生活,生存,寻求自我确认感。

ps:所谓人的自我确证,就是人与人之间的相互确证。不但确证了自我,也确证了他人,以及在他人那里确证了自己。

文凭,职称,地位,薪资,家庭,经历,身份......统一的社会心理结构,催生统一的自我想法,画面和符号,从另一种角度来看,这也是社会对我们的规训。

我们的动机、想法、认知角度自然在这样的心里框架的引导下,奔向方向统一,终点唯一的人生赛道。

如此一来,就催生了我们耳熟能详的“内卷焦虑”。

图源:短片《幸福》

正念冥想传播者Cico有一个形象的比方:

社会心理构架就像梯子一样,鼓励人们往上爬,有些人特别地努力,也挺擅长爬梯这个游戏。

但是爬上去了一看,待了一会儿,大脑适应了,哦,也就这么回事儿,新的迷茫和困惑又来了,下一步要做什么?

好像又得找一个新的可以爬的地方、新的目标,好像这种目标能给自己带来动力。

这是一种情况,另外还有的人爬梯不顺利,感到非常地失意、失落、抑郁,这也带来了很多自卑的情绪/情节,也希望能够继续找到一个新的梯子继续爬,让自己从所谓的失意中走出来,希望能够变得得意。

Cico称这种现象为:爬坡综合征。

我们第三方视角看梯子上的人,其实不论怎么爬,只要上了这个梯子,就都不自在,也不自由。

梯子上的人,将人生看做一个又一个待打卡的目标或者是待优化的目标函数。

在他们的眼里,世界就像牛顿力学研究运动定律一样,是一个可知的动力系统。

爬梯的过程,就是与他人竞争,与自我斗争,不进则退的艰难旅程。在这个时刻都是战斗模式的人生规则中,火药味随着战斗力提升不断升级,内心也随之焦灼不堪,难得安宁,在一个又一个外部指标的牵引、驱使下,在信息不明确的重复竞争和无意义的空耗中,陷入无尽的焦虑中。

图源:短片《幸福》

避免这一切,需要对人生有另一种视角:将人生看做一篇又一篇待书写的篇章。

在这个视角下,世界是在不确定中不断演化的,像《黄帝内经》解释阴阳应象。“何期自性,本自具足”,只要你愿意,你随时可以停下“目标打卡”的脚步,恣意书写自己真正想过的人生。人生本就是一场内化的体验,重在修身和内省的过程,而不是目标和结果的打卡,因为过程才能构筑人生意义的原材料。

诚如法国作家司汤达的墓志铭:“活过,写过,爱过。”

本人并不绝对支持任何一种视角,因为人生本就是多角度看待的。

焦虑本身也不是一个问题,而更多是一种具有心理冲突(比如,双趋冲突、双避冲突、趋避冲突、双重趋避冲突)的选择。因为一个人的自我意识越强, 他独立的意愿越高, 他越能成为他自己, 他的焦虑就越大。

用美国人本主义心理学家罗洛·梅的话说:现代人追求的自由,并不是一种单纯的功能, 更不是一种一劳永逸的成就;自由站在可能成功或可能失败的拉锯线上, 它是一种紧张的过程, 一种既想实现潜能又怕实现潜能的紧张状态。 这种紧张状态的综合,就是焦虑。

只是在当今社会,第一视角处于绝对地位的现状下,我见证了太多人因为追寻偏离真实自我的目标,陷入焦虑的泥沼,让“走别人的路,让自己哭去”的悲剧一幕接一幕的上演,不禁想提醒大家:不要忽略人生第二视角的存在。

因为只有从自己的视角出发,具象的梳理自己的人生路径,才能制定出对自己而言幸福度最高的,利益最大化的人生方案。

在资本运行逻辑的推动下,在城市化和消费主义浪潮的席卷之下,在不明其起因的致命病毒所引发的公共卫生危机造成的全球性的恐慌之下,我们难免会停下来审视来时路,这些心理恐慌和精神迷茫造成的焦虑,究竟,想告诉我们什么?

在“后疫情”时代,随着全球化、城镇化的历史进程可能停止或者反复,经济全球化的功利心减弱,相信会有越来越多的人看到人生第二视角的存在,开拓人生的更多可能性。

在变动不居、充满风险的世界里,在普遍的信念、知识、法则不断结构和建构的不确定性中,往日内心的安定,灵魂的安宁和身体的无纷扰,在一个又一个未知的明天中,变成了遥遥无期的彼岸......而焦虑,始终如梦魇般缠绕着人类的心灵,或浓或淡地弥漫于人类文化发展的各个阶段。

作为有限理性存在者的我们,总是在不断地制造问题,又殚精竭虑地解决问题。

但我们从未放弃过对美好人生的追问和追寻,也从未停止过对自我的反思、自我的矫正和自我的完善。

这是我们生命智慧之所在,更是我们生命意义和价值之所在。

以上。

参考资料:

[1]《反内卷:如何对抗集体焦虑与非理性竞争》

[2]〔美)保罗·蒂里希:《蒂里希选集》上,何光沪选编,三联书店,1999,第176页。

[3] 晏辉.现代性场域下生存焦虑的生成逻辑[J].探索与争鸣,2020(03):84-92+194-195.