1月1日,在我们举国欢度元旦佳节之际,美国单日新增病例破百万的新闻开始满天飞。我所在的城市——深圳,从1月7日到1月9日,从两例新冠阳性上涨到四例,全城核酸检测。

很多人再度陷入对疫情笼罩下对未来的焦虑和恐惧之中......

有人开始担心人类未来的走向。

《断崖》(Precipice)的作者 托比·奥德(Toby Ord)在2020年就发出警告:我们这个世纪(100年内)文明灭绝的概率高达六分之一。

我们创造出了自己祖先从未面对过的危机,如核战争或人为改造的高危病原体。与此同时,我们防止毁灭文明事件发声所采取的措施却少得可怜。联合国生化武器公约(UN Biological Weapons Convention),一个为了杜绝生物武器(像是超级病毒)出现的国际组织,其所能支配的资金比一家麦当劳餐厅的平均资金还低。

有人对自己的未来感到焦虑和不安。

以下是网上因疫情求职不顺,情绪崩溃的一段记录。

“疫情这两年,被裁员,近千次地投简历,上百次地面试、入职、被辞退;投简历、面试、入职、公司倒闭;投简历、面试,入职、试用期未转正;再投简历、再面试......”

“我好不容易靠自己奋斗到一点高度,获得一点安全感,却被疫情从山顶猛的推下去,摔得粉身碎骨。

无数个失眠的夜晚,我的心如海水倒灌般一次次的被失意、不安、焦虑、绝望所侵袭,最后只剩一具空壳......”

疫情已持续了两年,除了我们,整个世界都沦为新冠养蛊的培养皿,谁也不知道继阿尔法,德尔塔,奥密克戎之后,还有什么在等着我们。

导致文明遭受重创或覆灭的变量太多,人类整体和个人的命运究竟会走向何方,于我们每个人而言,都是前后茫茫,左右苍苍的迷津。

以上种种,不禁让我想到了丹麦哲学家克尔凯郭尔(Søren Kierkegaard),他说人类在思考死亡时会有嗡嗡作响的恐惧之感:它随时可能会来,且我们永远无法回避它。我的一切仿佛只围绕着它。这个克尔凯郭尔口中的它,就是死亡。

这种只为死亡而存在的状态,称之为“畏”(angst)。

心理学中,我们称之为“死亡焦虑”。

用存在主义大师欧文亚隆的话说:导致焦虑的根源往往是四大基本主题:死亡,无意义,孤独和自由。

其中,死亡对我们来说其实是最直观,最显而易见的。

在我们很小的时候(通常比我们以为的还要更小),我们就清楚地意识到了死亡终将来临。

我们的大脑出于保护的目的,启动防御机制,过滤或解离了由死亡带来的恐惧感。所以在大部分情况下,我们在无意识中就已经处理了死亡相关的信息。

在少数情况下,当防御机制不再奏效时,死亡焦虑就会蔓延开来。这种情况通常出现在我们与死神擦身而过,遭遇至亲去世,又或者做噩梦时。

这种状态,我有个患者在很多年前就经历过:见证亲戚因癌症去世。TA完全被困在对死亡和存在意义的焦虑之中,无可自拔。

那些时日,TA急于找寻让自己尽快“安全着陆”的方法或者编织一张“降落伞”。

TA看不见眼下的生活,看不见任何生机勃勃的东西,更看不见自己。

TA仿佛只看到了尼采口中的“我应该”:我应该有所作为,我应该工作顺利,我应该一生坦途,我应该平安健康......

就这样,一个个没被看见的当下,在不知何物的未来焦虑中流逝。未来的威胁时刻困扰着当下的TA。

那个想象中的明天,永远不知道何时会来,甚至永远都没有办法证明它的存在。

我们每个人都可以问自己这样一个问题:如果“意义”只存在于未来,那TA的历史意义在哪里?

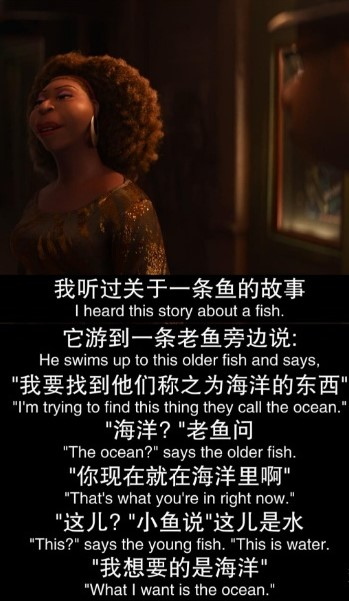

不知道诸位的答案是什么。患者的答案是在《活出生命的意义》中找到的。

更准确的说,是看到弗兰克在集中营的一天,他和狱友一起在寒风中走向工地,旁边的人突然对他说:“如果我们的妻子看见我们这个鬼样子会怎么样?”

这句话瞬间勾起了弗兰克对妻子无尽的怀念。

他感到自己在和妻子对话,仿佛看到了妻子的微笑和鼓励。

那一刻,他意识到:人们可以通过回忆所爱的人获得意义和满足的。

也是从那一刻,弗兰克发现,在现在和未来之外,过去对于确立意义的重要性。

一个人过去的经历,在有些时候甚至比未来更有价值,因为未来只是尚未实现的潜能,而过去已经实现了。一个人经历过的事情是任何人都不能剥夺的,曾经的存在是最确定无疑的存在。

图源:《辛特勒名单》

生命对我们每个人来说,注定是一场孤独的、不能离场的战争,我们终究要一个人踏入那死寂的幽谷。

路途中,不同的人来来去去,我们在不同的场景下,不同的时间里,给不同的人以相互支持。

但我们终将独自面对死亡,独自建构生命的意义,独自领悟所有道理,独自体验生命赋予我们的一切:爱、希望、生长、衰老、疾病、离别......

没有人能代替我们哪怕是一分一秒。这场旅途的种种体验,注定只能属于亲身经历者。也只有如此,我们的生命才会从空洞变得真正完整起来。

就像电影心灵奇旅中的精灵22,为了摆脱空洞的“无感”和“永生”,丢掉性命也要加入人间的轮回游戏。

图源:《心灵奇旅》

总活在对未来的假想中的人,通常都指望在当下就铺好通往未来幸福的跳板。 但这种想法往往都会事与愿违。因为他们的人生只追逐“愉悦的感受”,又或者,他们的人生只有“步步登高,节节胜利”的设想。他们认为:唯有处在愉悦,顺境之中的人生才是有意义的,可被接受的。

但稍作思考,就会意识到这种观念的空洞性,荒谬性和偶然性。

活在当下的感受中,追逐丰富真实的人生体验,用迂回的姿态应对人生,不失为一种智慧。

因为人生问题,没有一劳永逸的,普遍性的答案。人生的意义,也需要每个人在每一天、每一刻的践行中建构。

图源:《心灵奇旅》

比起犹犹豫豫再三思虑自己在未来能否安全落地,或是纠结在生与死,善与恶,高与低……的人生所有矛盾中,立足当下,体验人生的态度,更有可能平稳落地。

就像Jony J的一句歌词:

图源:网易云截图

你不应该等着“安全着陆”的证据。相反,你应该去战斗,让每一个当下都值得活着。

你需要做的,只有跳进那些让你有理由活着的活动中,just do it .

参考资料:

[1]欧文·D·亚隆.《存在主义心理治疗》[J].新作文,2021(Z3):58.

[2]Victor Frankl, Man’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy, Boston: Beacon Press, 2007(中译本《活出生命的意义》,吕娜 译,北京:华夏出版社,2018)

[3]Juanita Ratner. Rollo May and the Search for Being: Implications of May’s Thought for Contemporary Existential-Humanistic Psychotherapy[J]. Journal of Humanistic Psychology,2019,59(2).