众所周知,目前抗癫痫发作药物是控制癫痫发作的主要手段之一。但是每日服药对患者工作生活学习造成的不便、药物对患者认知和心理的不良影响、药物副作用、癫痫已经长时间未发作等种种原因促使癫痫患者愿意尝试减停药物,同时又不免担心减停药物后复发的问题。

癫痫多久无发作,减停药物才安全,你知道吗?今天说说癫痫患者减停药物时机的选择,希望能提高癫痫患者对减停药物的认识。

停药原则

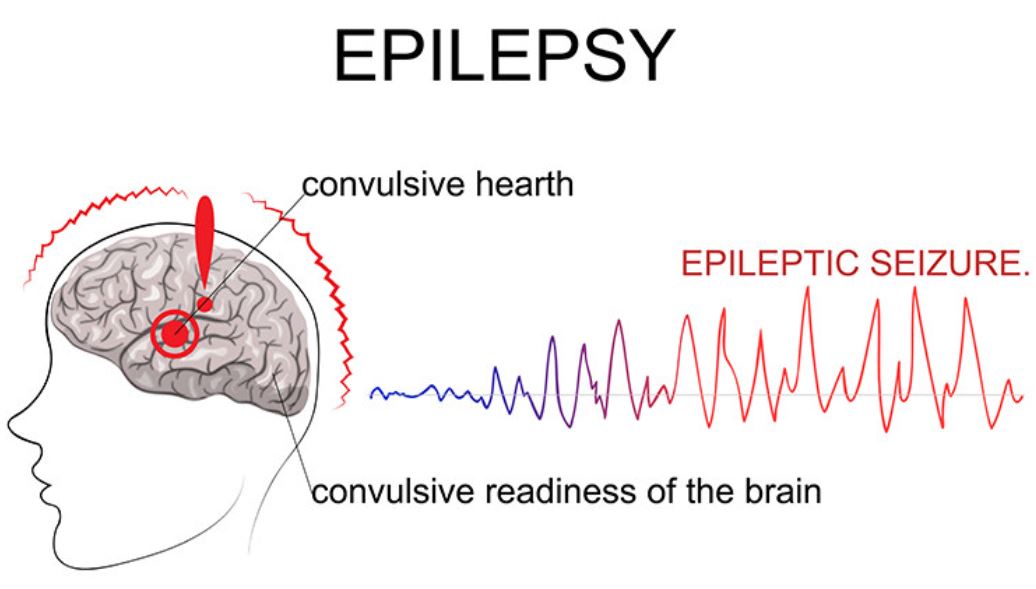

癫痫患者在经过抗癫痫发作药物治疗后,大约有60%~70%可以实现无发作。目前,对于癫痫缓解情况下“抗癫痫发作药物”撤药的适当时机仍然存在很多争议。

通常情况下,癫痫患者如果持续无发作2年以上,即存在减停药的可能性,但是否减停、如何减停,还需要综合考虑患者的癫痫类型(病因、发作类型、综合征分类)、既往治疗反应以及患者个人情况,仔细评估停药复发风险,确定减停药复发风险较低时,并且与患者或者其监护人充分沟通减药与继续服药的风险/效益比之后,可考虑开始逐渐减停抗癫痫发作药物。

脑电图能否作为判断癫痫疗效和停药的依据?

抗癫痫发作药物治疗效果最直接的评价指标是发作是否得到控制,多数癫痫诊疗指南认为,在无发作2~3年后可减停抗癫痫发作药物。在临床发作获得长期控制后,脑电图(EEG)仍有癫痫样放电是抗癫痫发作药物停药后复发的高危因素之一。但EEG对疗效的判断还要根据病因或癫痫综合征类型具体分析。

例如儿童失神癫痫、青少年肌阵挛癫痫等全面性癫痫,假若EEG仍有广泛性放电,即使临床观察不到明显发作,仍表明发作尚未稳定控制,停药后有可能复发;但某些儿童部分性癫痫,癫痫样放电可延续到发作控制多年后仍不消失,此时抗癫痫发作药物能否减停不完全取决于 EEG,还需要综合分析病因、发作或综合征类型等多种因素进行判断。例如患儿6岁起病,抗癫痫发作药物单药治疗就已控制发作,2年中尽管使用3药联合治疗,并未消除EEG异常放电。实际上,如果没有明显认知倒退,不需要为消除癫痫样放电而增加抗癫痫发作药物剂量或种类,因为睡眠期Rolandic区频发棘波是BECT特征之一,具有呈年龄依赖性的出现和消失特点,增加抗癫痫发作药物种类常难以在短时间内消除放电。

然而,常令临床医生和家长困惑的问题是,在EEG 持续不正常的情况下,能否减停抗癫痫发作药物?什么时候停药合适?如果预计患儿EEG可能在13岁左右恢复正常,倘若等到EEG完全正常后再停药,则患儿还需继续用药5年,这对患儿显然是不必要和难以接受的。目前多数学者建议,在维持3年无发作后开始缓慢减停抗癫痫发作药物,停药后复发且必须再次用药的发生率均很低。

撤停药物时的注意事项

1.脑电图对减停抗癫痫药物有参考价值,减药前须复查脑电图,停药前最好再次复查脑电图。多数癫痫综合征需要脑电图完全无癫痫样放电再考虑减停药物,而且减药过程中需要定期(每3~6个月)复查长程脑电图,如果撤停药过程中再次出现癫痫样放电,需要停止减量。

2.少数年龄相关性癫痫综合征(如儿童良性癫痫伴中央颞区棘波即BECT),超过患病年龄,并不完全要求撤停药前复查脑电图正常。存在脑结构性异常者或一些特殊综合征(如青少年肌阵挛性癫痫即JME等)应当延长到3~5年无发作。

3.单药治疗时减药过程应当不少于6个月;多药治疗时每种抗癫痫药物减停时间不少于3个月,一次只撤停一种药。

4.在撤停苯二氮卓类药物与巴比妥药物时,可能出现药物撤停相关性综合征和(或)再次出现癫痫发作,撤停时间应当不低于6个月。

5.如撤药过程中再次出现癫痫发作,应当将药物恢复至减量前一次的剂量并给予医疗建议。

6.停药后短期内出现癫痫复发,应恢复既往药物治疗并随访;在停药1年后出现有诱因的发作可以观察,注意避免诱发因素,可以暂不应用抗癫痫药物;如有每年2次以上的发作,应再次评估确定治疗方案。

停药后癫痫复发的预测因素

1.高复发风险的预测因素:

青少年期起病的癫痫、局灶性发作、有潜在的神经系统病变、异常脑电图(儿童)。举例:青少年肌阵挛癫痫、伴外伤后脑软化灶的额叶癫痫。

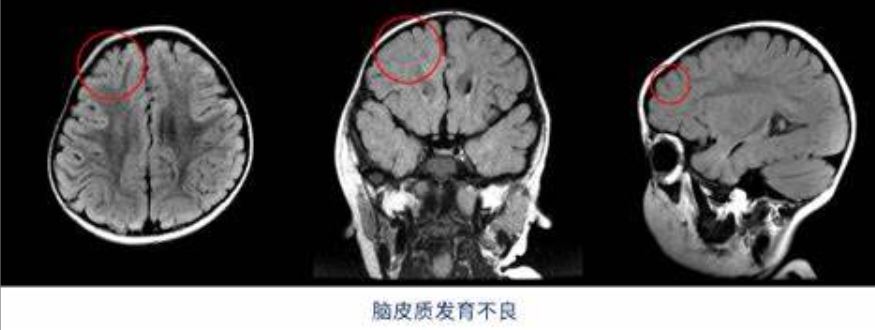

与遗传性或不明原因的癫痫相比,结构性病因的癫痫患者撤药复发的风险显著增高,如大脑先天畸形、既往神经损伤、脑瘤、先天代谢障碍、外伤、卒中、围产期损伤及发育迟缓等均为撤药后复发的高危因素。

2.低复发风险的预测因素:

儿童期起病的癫痫、特发性全面性癫痫、正常脑电图(儿童)。举例:儿童良性癫痫伴中央-颞区棘波、儿童失神癫痫。

治疗癫痫病是一个循序渐进的过程。有些患者因随意停药、换药或减药,导致癫痫发作频率越来越频繁。所以,癫痫患者如需减停药物应该在有经验的专科医生指导下进行,在适当的时机进行逐渐减停药物,并在癫痫门诊进行定期随访复诊。