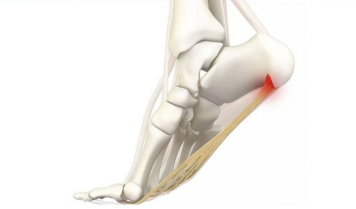

可能有许多人会发现,清早起床刚下床,哎呦,脚后跟传来钻心的疼痛,然后想着“我这是怎么了?”“难不成我也有传说中的阿克琉斯之踵”,接着走一走,活动一下,嘿,又不疼了,开开心心出门,没走几百米脚后跟又开始疼了,然后开始陷入无止尽的轮回,感觉不是很严重,但又非常折磨人。这到底是什么毛病?没错,你可能得了“跟痛症”!

我们先来看看跟痛症的定义:

跟痛症(plantar heel pain)是足跟周围各种疼痛性疾病的统称,是一种十分常见的足部疾病。它可以表现为多种慢性疾患所致的足跟跖面疼痛,步行或站立时疼痛加重,肥胖者多见,常见于中老年人,特别是45岁~60岁发病最多。临床主要以单足或双足跟部在站立或行走时疼痛为主要特征,给日常生活带来极大的影响。我们常说的跟骨骨刺又称跟骨骨质增生,因附着在跟骨的腱膜、肌腱的反复牵拉,在肌肉附着处所形成椎状的骨质增生,是一种退行性无炎症性疾病。跟骨骨刺往往和跟痛症同时存在,但跟骨骨刺并不一定是跟痛症的原因。

哪些人容易出现跟痛症呢?

★足部外伤史

★过度行走或短期大量运动

★肥胖者

★扁平足

★孕妇及运动员

跟痛症的临床表现有哪些?

临床表现为病程缓慢,足跟跖面疼痛(也就是脚底板疼),步行或站立时疼痛加重,足跟骨跖面内侧结节处有局限性压痛。人在行走时,骨刺与周围肌肉、腱膜等软组织产生摩擦,造成不同程度的组织损伤,促使足跟局部发生无菌性炎症。炎症及其代谢产物刺激了足部的神经末梢,从而出现疼痛及不适。此外,行走时骨刺对足底部皮肤及软组织的压迫和跟骨内血液瘀积、骨内压增高也是产生疼痛的原因之一。疼痛轻者走路或久站后逐渐疼痛,重者足跟肿胀不能站立或行走,疼痛甚至涉及小腿后侧。

跟痛症的原因是什么?

•跟部炎症:一般无明显受伤史,可有过度运动史,主要包括跟部肌腱或筋膜炎症和跟部滑囊炎,一般表现为晨起刚落地行走时,活动一定时间后减轻,但随着活动时间或步行距离加长后,疼痛逐渐加重,跟部滑囊炎者可伴有肿胀,严重者可触及囊液波动感,压痛局限于跟后结节或跟下结节。

•跟部脂肪垫损伤或病变:跟部外伤可引起跟部脂肪垫损伤或炎症,表现为压痛、肿胀;有陈旧性脂肪垫损伤或随年龄的增加,脂肪垫有着变性萎缩的可能,主要表现为疼痛,跟下皮肤变软,局部皮肤感觉敏感,晨起或久坐后起步时疼痛,活动一段时间后疼痛减轻。压痛面较跟部炎症较广,可表现在跟部负重的任何区域,但常见于跟下结节偏内侧,有时可触及皮下结节。

•跟骨骨刺:跟骨骨剌主要表现为跟骨下内侧结节的疼痛,多由于跖腱膜的长时间反复牵拉,引起局部骨膜反应所造成,痛点一般局限于跟骨下内侧结节前缘,表现为落地行走疼痛,严重者落地行走有踩硬物的感觉,跟骨骨剌引起的跟部疼痛与跟骨骨刺的大小不是正相关的,多于跟骨骨刺的方向有关。X线可以明确诊断。

最后两种临床出现的较少,分别是:

•跟骨内高压:跟骨内高压压痛点不明确,可遍布整个跟部,酸胀痛为主,行走后加重,休息后或患足抬高后减轻,X线检查可见跟骨骨小梁排列紊乱或部分中断,有条件者,检测跟骨内压有助于诊断。

•跟部小神经卡压:主要是指跟内侧神经卡压,因其穿过跟下脂肪垫,遍布整个足跟,且进入跟骨内侧骨膜,所以疼痛多局限于跟骨内侧,疼痛程度与行走距离无关,主要表现为钝痛。

那么出现跟痛症怎么办呢?

首先,在家中可以先尝试休息、减少剧烈运动,局部适当热敷或尝试连续几天的浴足(最好是可以将整个小腿肌群都泡到),或者在足跟处加垫一软垫;如效果不佳需要去往医院进行专业处理,通过理筋正骨、针灸配合中药外洗通常可以获得非常不错的疗效。

注:图片来源于网络,侵删谢谢。