再生障碍性贫血(Aplastic Anemia),简称再障,是一种少见但严重的血液疾病,其特征是骨髓无法产生足够的血细胞。这种病症可能导致严重的贫血、感染和出血问题,对患者的生活质量产生深远影响。尽管再生障碍性贫血的发病机制复杂,但早期诊断和及时治疗可以显著改善预后。本文将带您了解再生障碍性贫血的基本知识及症状表现,帮助大家提高对这种疾病的认知和警觉。

什么是再生障碍性贫血?

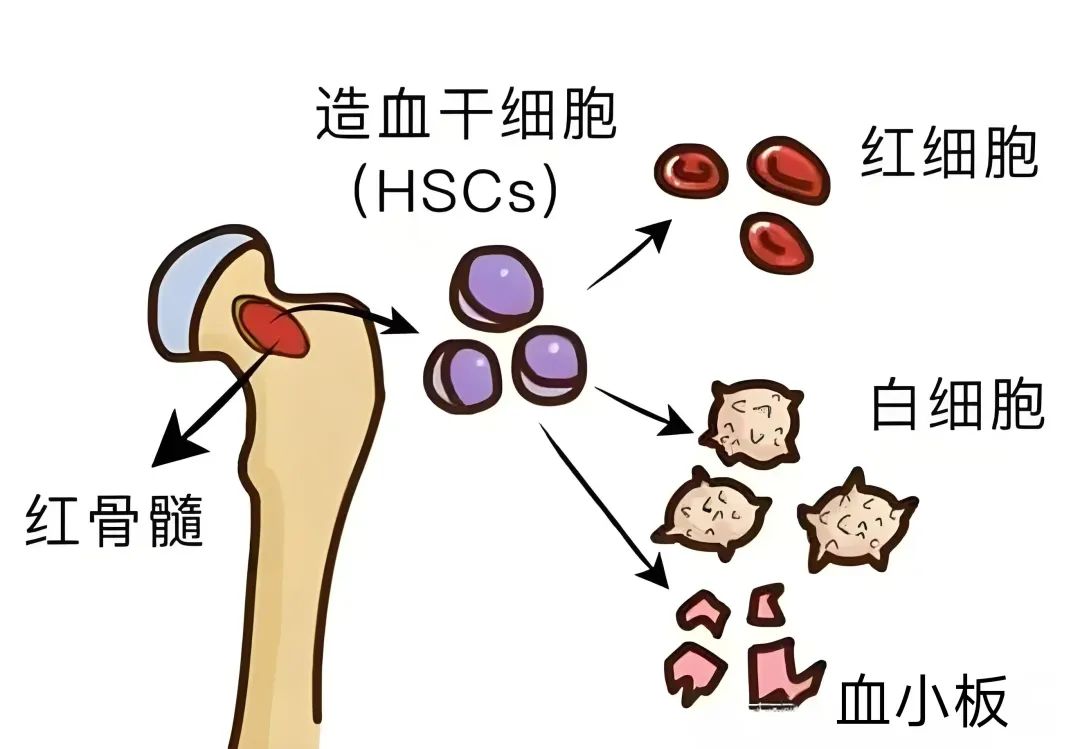

要了解什么是再障,我们首先得对正常的骨髓造血有一个基本认知。正常的骨髓造血是一个精细而复杂的过程,首先,骨髓中的造血干细胞具有自我复制和多向分化的能力,这些干细胞在特定的生长因子和细胞因子的调控下,逐渐转变为不同类型的前体细胞,包括红细胞前体、白细胞前体和血小板前体。随后,这些前体细胞经过一系列的分化和成熟过程,最终发育成功能完整的红细胞、白细胞和血小板。成熟的血细胞会从骨髓释放到血液循环中,分别承担运送氧气、参与免疫防御和促进血液凝固等重要功能,从而维持身体的正常生理活动和健康状态。

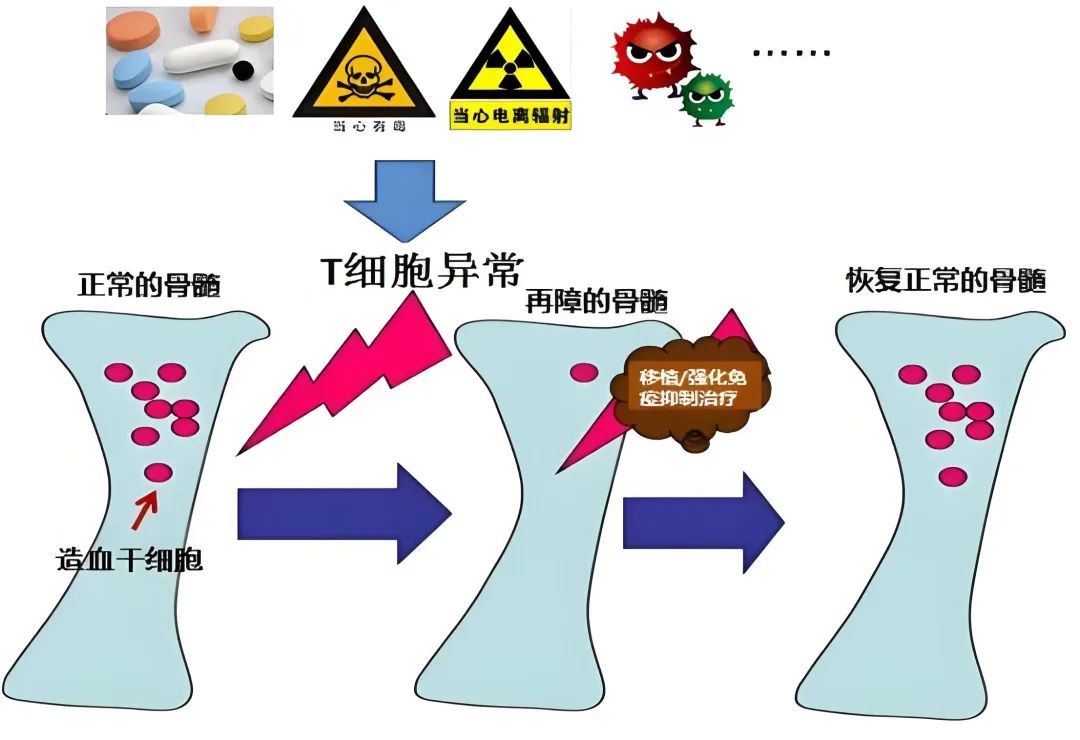

再生障碍性贫血的发病机制复杂,主要涉及骨髓造血干细胞的损伤。核心问题是骨髓中的造血干细胞受到破坏,这些干细胞负责生成红细胞、白细胞和血小板。当这些细胞受损或数量不足时,便会引发贫血、免疫系统功能降低和出血倾向。自身免疫反应是导致再生障碍性贫血的一个重要因素,免疫系统错误地攻击骨髓中的造血干细胞,可能由病毒感染、药物或其他因素引发。此外,长期接触有毒化学物质(如苯)或放射线,也可能损害骨髓功能,某些药物如化疗药物也具有毒性作用。

在一些病例中,再生障碍性贫血可能与遗传因素有关,如Fanconi贫血这种遗传性疾病会导致骨髓功能衰竭。病毒感染(如乙型肝炎、丙型肝炎、EB病毒等)也被认为可能触发或加重这一疾病,通过直接感染骨髓或引发免疫反应而损害造血干细胞。这些发病机制可能单独存在,也可能互相交织,导致再生障碍性贫血的发生。

再生障碍性贫血有哪些表现?

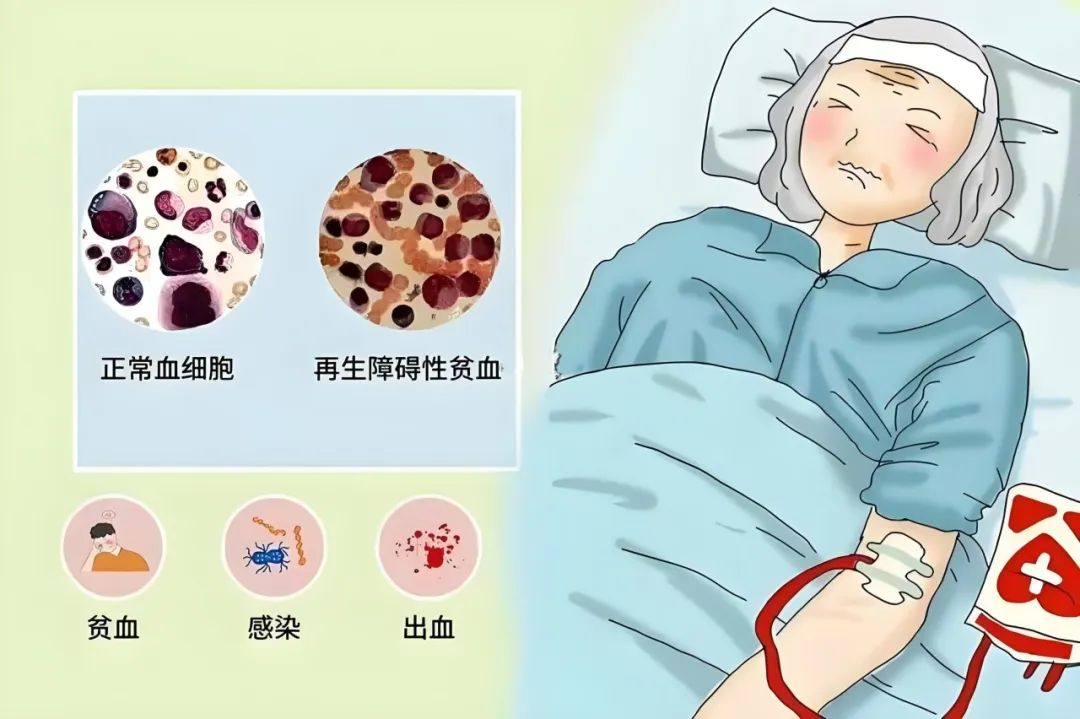

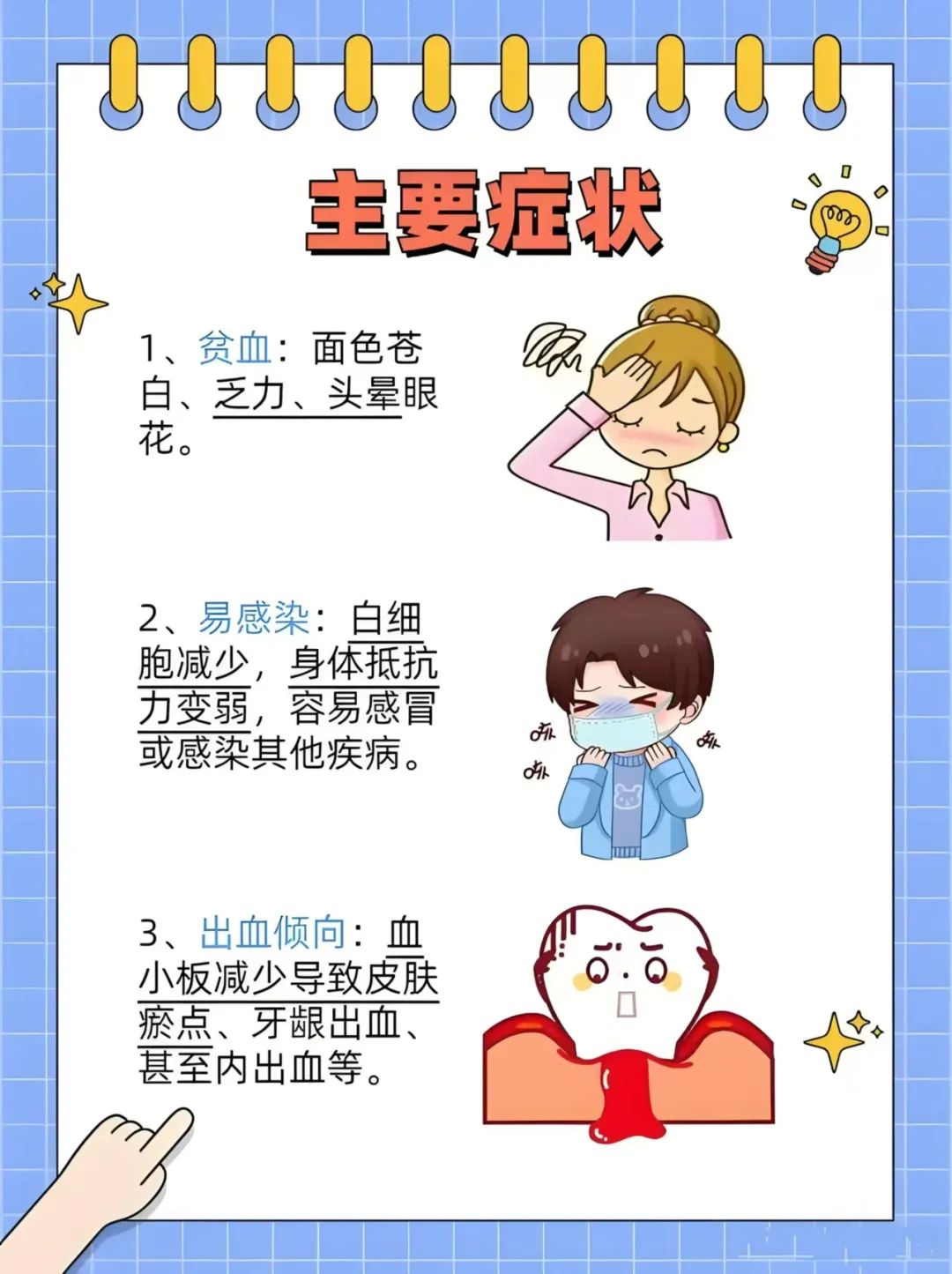

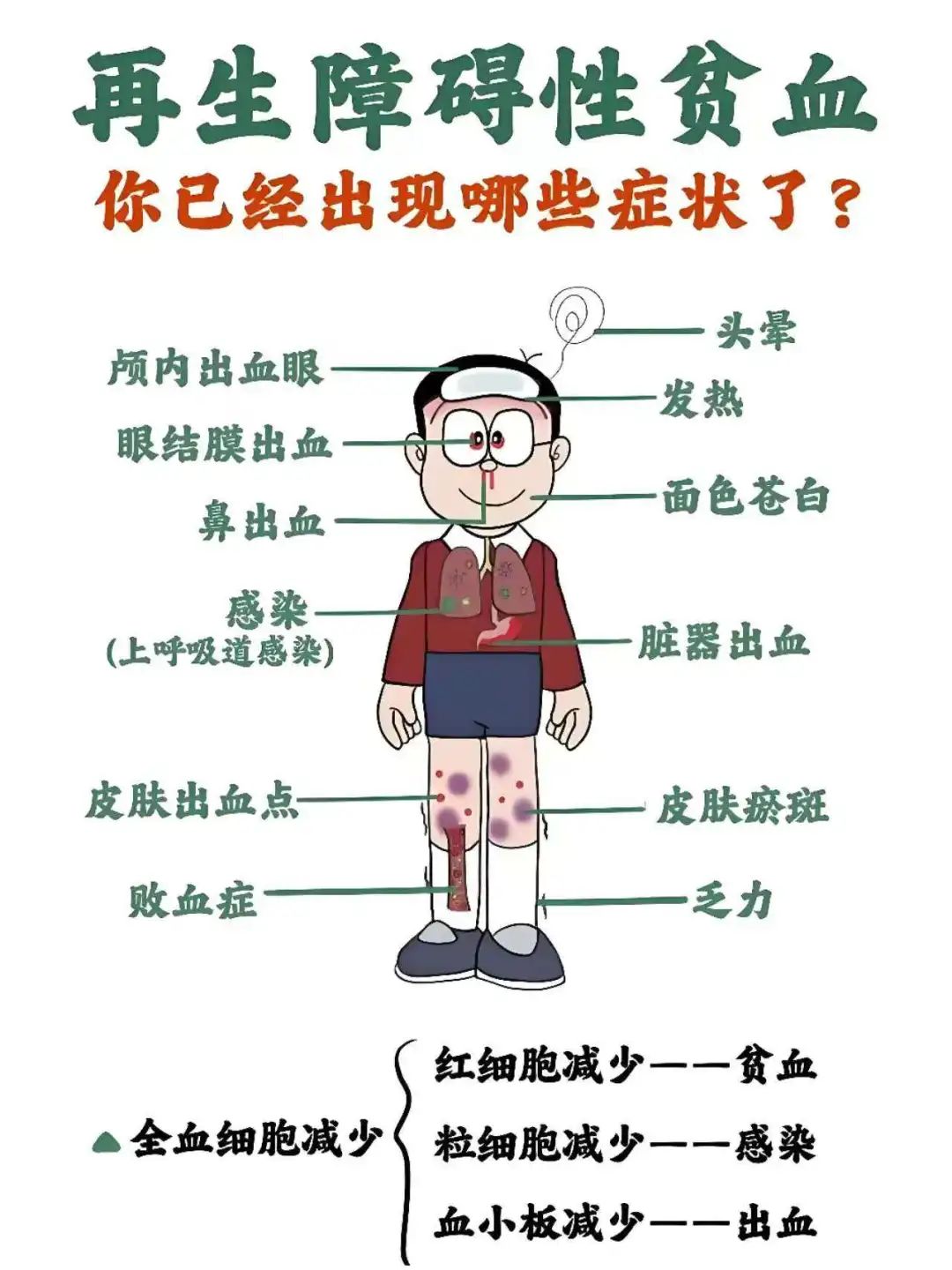

再生障碍性贫血是一种由于骨髓造血功能严重受损而导致的血细胞生成不足的疾病,其表现较为广泛和复杂:

1.贫血症状:红细胞生成减少导致的贫血症状包括乏力、头晕、气短、心悸以及头痛。患者的皮肤可能变得苍白,且可能伴有手脚冰凉等表现。严重贫血可能导致心脏负担加重,甚至引发心力衰竭。

2.出血倾向:由于血小板数量减少,患者的血液凝固能力降低,因此容易出现各种出血现象,如皮肤上出现紫癜、淤青、出血斑点,牙龈出血、鼻出血、月经过多或内脏出血。这些出血症状可能突然发生且难以控制。

3.易发感染:白细胞减少会导致免疫系统功能受损,患者容易感染。常见的感染包括上呼吸道感染、尿路感染和皮肤感染,症状可能表现为反复发热、咳嗽、咽喉痛、尿频尿急或皮肤脓疱等。感染常常难以控制,并且恢复较慢。

除了以上三种常见症状之外,再障还可能表现为头晕、耳鸣、视力模糊以及有时出现的关节或骨骼疼痛。这些症状是由于红细胞、白细胞和血小板的不足导致了全身各系统的功能异常。此外,长期贫血还可能导致心脏和脉管系统的负担增加,表现为心动过速、心悸或低血压等,严重时可能引发心脏病。精神方面,患者可能会感到持续的焦虑或抑郁,因为长期的身体虚弱和健康问题影响了心理状态。

得了再生障碍性贫血还能活多久?

很多再障的患者朋友在被确诊后都急切地想知道自己还能活多久,但其实这是一个没有标准答案的问题:再生障碍性贫血的预后因个体差异和治疗情况而异。对于轻型再障,经过适当治疗,五年生存率通常在90%以上,而重型再障未经治疗可能在一年内死亡,但通过免疫抑制疗法等积极治疗,五年生存率可以提高到40%-60%。对于年龄小于40岁的重型再障患者,成功的异基因骨髓移植五年生存率可达70%-90%。然而,老年患者的预后较差,五年生存率明显低于年轻患者。治疗的及时性和效果对预后有显著影响,因此与医疗团队密切合作以制定最佳治疗方案至关重要。

结语

了解再生障碍性贫血的多种表现有助于早期识别和有效应对这一复杂疾病。无论是贫血、出血倾向、易发感染还是全身不适,这些症状都提醒我们要关注身体的微妙变化。如果您或您的家人出现相关症状,建议尽快就医,寻求专业的诊断和治疗。早期干预和科学管理能够显著改善生活质量,帮助患者恢复健康。关注健康,关爱自己,从了解疾病开始。

专家简介

编辑:刘圳

审核:王立新