三伏天"热养”有助温补阳气、温通经络、驱除体内寒邪的作用。

患有慢性鼻咽炎、慢性支气管炎、哮喘、慢阻肺等慢性呼吸系统疾病、慢性虚寒性消化系统疾病以及寒性关节痛等疾病,可以在医生指导下贴敷、艾灸等,预防疾病在冬天发作。

中医认为,养生应顺应时节,夏天该热就热,该出汗就出汗。三伏天应顺着季节规律,用“热养法”以热制热,健康消暑。三伏天时天气炎热,大自然中地面以上最热,地面以后最凉。人与自然一样,三伏天人体的变化是,人体阳气大部分浮越在体表,内脏部分相对较少,此时大吃冷饮会让脾胃雪上加霜,而应该温养为主:

1、多喝热茶

冷饮只能使口腔感到凉爽,由于血管受冷收缩,反而降低了身体散热的速度。而喝热茶或热水能促进汗腺分泌, 更能解暑。需要注意,温度不应超过60℃。

2、吃点热食

俗话说,"冬吃萝卜夏吃姜,不用医生开处方”。生姜有助于温中散寒。此外,肉桂、茴香等温性调味料,夏季可稍微多放一点。

羊肉、牛肉等热性的肉类,也可以温阳散寒,尤其适合夏季手脚冰凉、气血不足的人食用。有牙痛、上火、发烧等症状,或者体质偏热的人应忌食。

3、洗热水澡

热水洗澡会使身体的毛细血管扩张,有利于散热。也可以用热毛巾擦脸擦身,帮助身体排汗降温,使皮肤透气。

4、热水泡脚

脚是人体的第二心脏,热水泡脚能够使气血运行通畅, 增加足部的血液流速和流量, 增强新陈代谢。泡脚时适宜水温为42℃~ 45℃,以温暖舒适为宜。

5、做做艾灸

中医认为,“三伏天”施灸会收到事半功倍的养生效果。施灸时适量出汗,体内的暑湿也随之排出。灸完后喝一些温热的薄荷叶水,身体会感到无比清爽。

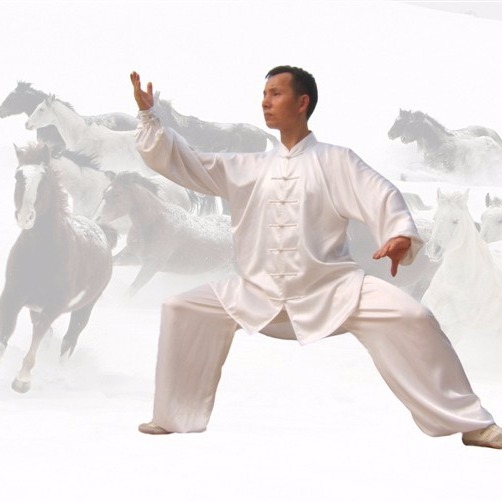

6、适当出汗

夏天要"以汗制汗",而运动就是重要的排汗方式。运动还可以加强热适应,提高人体调节体温的功能,防止中暑。可以选择慢跑、太极、健走、游泳等不太剧烈的运动方式。建议早上或傍晚运动,避免大汗淋漓伤气血。