当人们患了疾病到医院看医生时,同一种疾病往往所开的处方不同,尤其是中医大夫显得最为突出。为什么同样是得了湿疹的十位患者会有十张不同的中医处方呢?听听中医皮肤科教授娓娓道来其中的奥秘——除了遵循中医学辨证论治的原则外,更有部位辨证、分部论治皮肤病的精华。

1.部位辨证及其应用

部位辨证是指按皮肤疾病发生在人体上、中、下三个部位进行辨证的特色方法。其理论渊源出自《素问·太阴阳明论》:“伤于风者,上先受之;伤于湿者,下先受之。”清代高秉钧在《疡科心得集》中系统地提出了部位辨证的思想:“盖疡科之证,在上部者,俱属风温风热,风性上行故也;在中部者,多属气郁火郁,以气火之俱发于中也;在下部者,俱属湿火湿热,水性下趋故也。”皮肤病绝大多数发于体表,肉眼能诊视到局部症状和体征,所以运用分部辨证来诊治皮肤病能独辟蹊径,达到事半功倍的效果。

(1)发生于头面、颈项、上肢等上部的病变,如头面部的毛囊炎、荨麻疹、湿疹、斑秃、脱发、黄水疮,颈项多见的花斑癣、淋巴结炎、腮腺炎,上肢多见的毛周角化症、鹅掌风等。因风邪易袭阳位,温热其性趋上,故上部病变的病因多风温、风热。常用代表方剂有消风散、牛蒡解肌汤、银翘散、普济消毒饮、荆防败毒散等。

(2)发生于胸腹、胁肋、腰背等中部的病变,如肋间带状疱疹、乳腺病、腋痈、胁疽、背疽及症瘕积聚等。一般发病前多有情志不畅的刺激史,或素有性格郁闷,情志变化往往影响病情。七情内伤、五志不畅可致气机郁滞,过极则化热生火,或由于饮食不节、劳伤虚损、气血郁阻、痰湿凝滞而致脏腑功能失和,故中部病变的病因多为气郁、火郁。常用代表方剂如柴胡清肝汤、清肝解郁汤、龙胆泻肝汤、丹栀逍遥散等。

(3)发生于臀部、前后阴、腿、胫、足等下部的病变,如下肢静脉曲张、淤积性皮炎、下肢丹毒、肛周湿疹、外阴瘙痒症、生殖器疱疹、股癣、脚湿气等。病因以寒湿、湿热多见,常常起病缓慢,缠绵难愈,反复发作。常用代表方剂如五神汤、萆薢渗湿汤、八正散等。

2.分部论治头面部损容性皮肤病

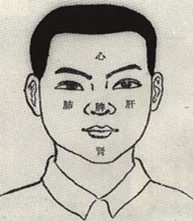

损容性皮肤病一般是指长在颜面部的有损容貌的皮肤病,主要包括痤疮、湿疹、皮炎、黄褐斑、白癜风、雀斑、脱发、斑秃、酒糟鼻、扁平疣、汗管瘤、睑黄瘤、粟丘疹、白发等。这些有碍美观的疾患往往是促使人们急切就医的主要根源。众所周知,经络是内络脏腑外联体表的通道。体表——经络——脏腑三位一体构成了完整的人体功能系统。面部的不同区域通过经络分别与体内的脏腑相对应。换言之,人体的五脏六腑在头面部有全息反射区。脏腑及其所属经络的生理病理变化均可以在该区域有所表现。正如《杂病源流犀烛》所言“凡面部所有之处,其脉俱有以维络之”、《灵枢》所载“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍。” 面部望诊不仅能诊察出面部皮肤的色泽及皮疹等病变,还可以通过面部不同部位来判断体内相应脏腑的健康状况,从而诊断或判定疾病的发生和发展,推测病情的进退顺逆和预后。

面部各部位分属脏腑理论首见于《素问·刺热篇》:“额部候心,左颊候肝,右颊候肺,鼻部候脾,颏部候肾。”临证时把发生在头面部损容性疾病的皮损形态、皮损部位与病变脏腑或所属经络分部等都纳入到辨证要素,就会对疾病的病因、病机、病性、病位等有一个很明晰的认识,治疗也就更加讲究不同的方法和策略,谴方用药自然就因人、因部位而异了。

深圳市宝安纯中医治疗医院皮肤科系统总结了分部论治头面部损容性疾病的一般规律:(1)病变发生在额头代表心火问题,通常是心火过旺。治疗可以降心火,清小肠火,用三心导赤汤或桃仁四物汤加减。(2)病变发生在左面颊代表肝木问题,通常是肝火亢盛或肝郁气滞,进而气郁化火。治疗上可以疏肝行气,清肝泻火,用丹栀逍遥散+圣愈汤加减。(3)病变发生在右脸颊代表肺金出现问题,通常是肺火旺盛或肺气不降。治疗上可以清肺泻火,收敛肺气,用枇杷清肺饮+辛夷清肺饮加减。(4)病变发生在鼻子周围代表脾土出现问题,通常是脾胃运化失调。临床上湿热比较常见,治疗上可以清热化湿,健脾益气,用三黄固本散、除湿胃苓汤+参苓白术散加减。(5)病变发生在下巴代表肾水问题,通常是阴虚火旺或肾火上炎,而临床通常虚火上炎比较多见。治疗可以引火归元,滋阴降火,用知柏地黄丸+二至丸加减。

专家学者们通过长期大量的临床实践,在面部分候脏腑方法的基础上概括出了多部位、多脏腑病变的诊治思路:额头下巴病变,代表心肾不交,治疗应交通心肾、滋阴降火;两侧脸颊病变,代表肝胆郁滞,肺不敛降,治疗宜疏肝木、降肺金;如整张颜面病变,说明心肝肺脾肾功能失调,使用中医学脏腑辨证的方法,对疾病证候进行分析归纳,借以推究病因病机,判断病变的病位、病性及预后转归。因此,即使是同一种疾病,只要遵循同病异治、分部论治的临床辨证思维才能在短期内取得事半功倍的效果。