一、认识脑卒中

脑卒中是由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞造成血液循环障碍而引起脑组织损伤的一组疾病。包括缺血性卒中和出血性卒中。缺血性脑卒中的发病率高于出血性脑卒中,占脑卒中总数的60%~70%。颈内动脉和椎动脉闭塞和狭窄可引起缺血性脑卒中,年龄多在40岁以上,男性较女性多,严重者可引起死亡。出血性卒中的死亡率较高。

二、康复治疗

1、康复目标与时机选择

康复目标 采用一切有效的措施预防脑卒中后可能发生的残疾和并发症(如压疮、坠积性或吸入性肺炎、泌尿系感染等),改善受损的功能(如感觉、运动、语言、认知和心理等),提高ADL(日常生活活动)能力和适应社会生活能力,提高生活质量。

康复选择时机 大量临床研究表明,早期康复有助于改善脑卒中患者受损的功能,减轻残疾的程度,提高生活质量,通常主张在生命体征稳定48小时后、原发的神经病学疾患无加重或改善的情况下进行。

2、 康复治疗的基本原则

康复治疗计划是建立在康复评定的基础上,康复评定应贯穿于脑卒中治疗的全过程,做到循序渐进,治疗必须有患者的主动参与及家属的配合,采用综合康复治疗。

三、急性期的康复治疗 通常指发病后1—3周,相当于Brunnstrom分期1—2期。

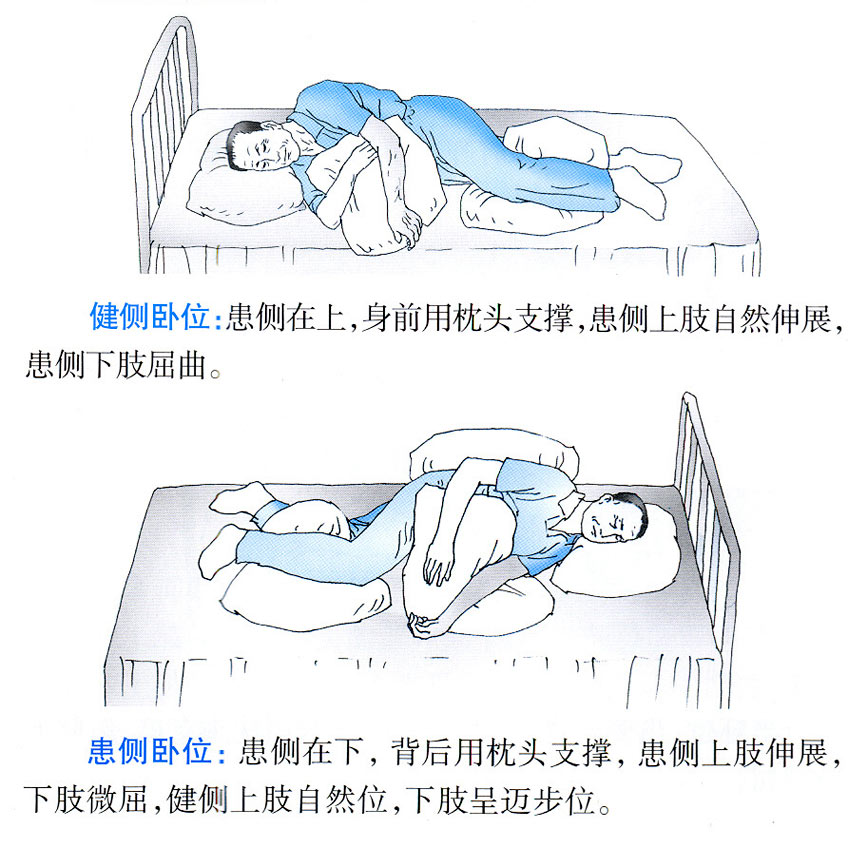

1.良肢位摆放 良肢位是从治疗的角度出发设计的临时性体位。如果长时间保持一种体位,就会出现关节挛缩,这样将会影响患者的运动功能。因此为了防止关节挛缩和压疮,应及时变换体位,一般每隔两个小时变换一次体位。患侧卧位是最适合偏瘫患者的体位,可增加对患侧躯干的感觉输入,同时可起到缓慢牵拉患侧躯干肌肉即缓解痉挛的目的。另外在上方的健手臂还可进行自由活动,此体位患者最初可能不容易接受,但它可帮助患者预防和缓解肢体痉挛。

2.偏瘫肢体被动活动 当生命体征比较稳定后应尽早进行被动关节活动训练,以预防关节的挛缩。训练时为了防止出现误用综合征,应注意以下几点:

(1)在无痛或微痛状态下训练,对伴有关节疼痛患者,训练前可热敷。

(2)动作宜缓慢,预防挛缩,在必要时可进行充分牵张,但快速运动往往无效,还会加重痉挛。

(3)防止运动过量,患者出现随意运动后,往往会出现焦急的心态,过分的用力会导致疲劳和疼痛,并且会使痉挛加重。

(4)关节活动度维持训练,随意运动出现以后,虽然可以利用主动运动进行关节活动度训练,但是由于痉挛和运动时疼痛的影响,部分关节不能完成全关节活动范围的运动。所以仍应坚持辅助主动运动训练,尤其是屈髋、屈膝、踝关节背屈。

3.物理因子治疗 常用的有局部的机械性刺激、冰刺激、功能性电刺激、肌电生物反馈和局部气压等治疗

4.传统疗法 常用的有针刺、艾灸、推拿等治疗

四、恢复早期的康复治疗 指发病后3—4周,相当于Brunnstrom分期2--3期

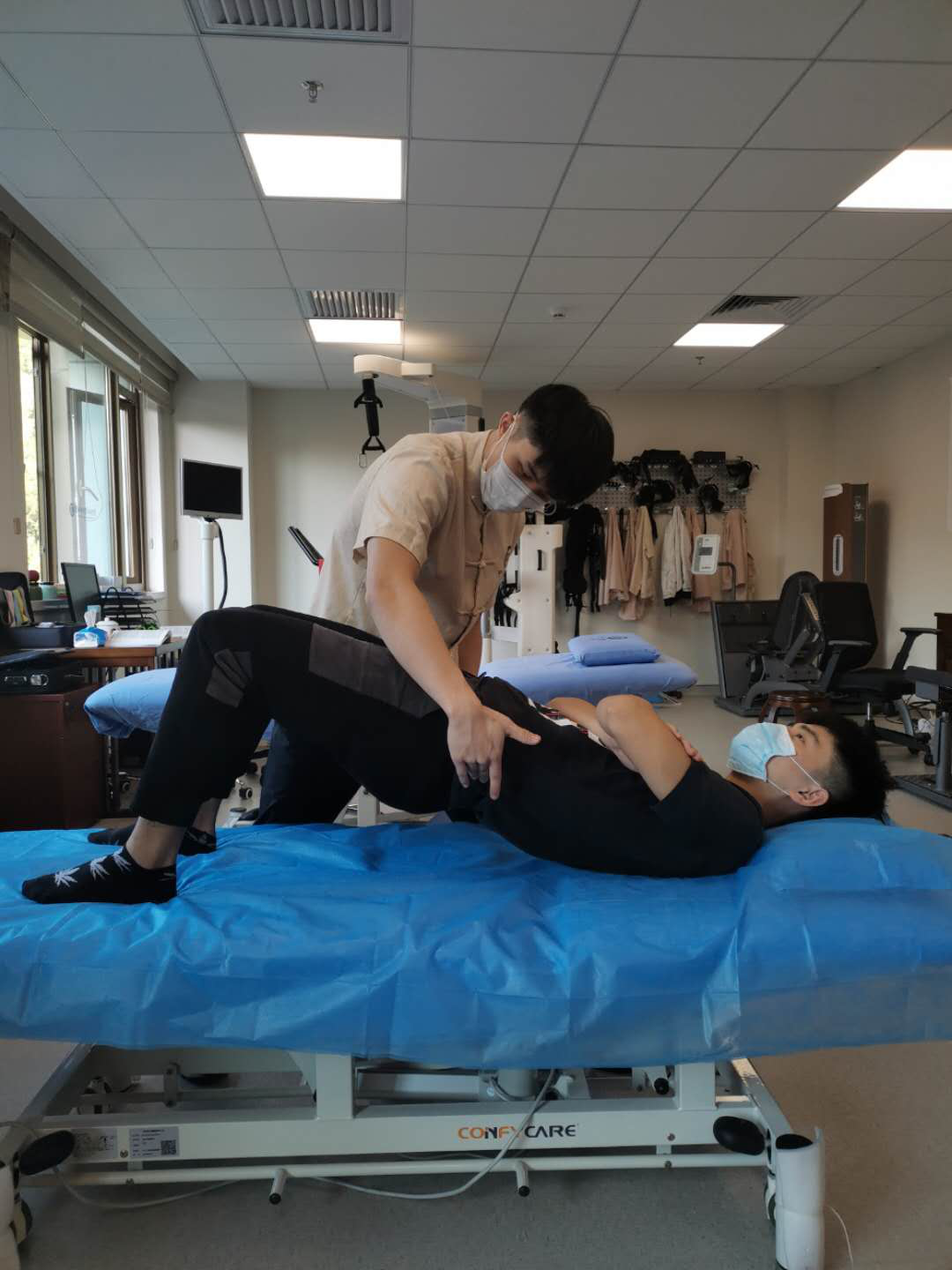

(1)床上与床边活动 主要包括上肢上举运动、床边坐与床边站、双下肢交替屈伸运动、桥式运动。

双手叉握上举运动、翻身训练、桥式运动

双桥训练(图1,2)

单桥训练(图3,4)

(2)坐位活动 主要包括坐位平衡训练、偏瘫上肢负重、上肢功能性活动、下肢功能性活动。

(3)站立活动 主要包括站立平衡训练、偏瘫下肢负重、上下台阶训练。

(4)平衡杠内行走

(5)室内行走与户外活动

(6)作业治疗 根据患者的功能状况选择适应其个人的作业活动主要包括日常生活活动、运动性功能活动、辅助器具或假肢使用训练

五、恢复中期的康复治疗 指发病后4—12周,相当于Brunnstrom分期3--4期

(1)上肢和手的治疗性活动 偏瘫上肢和手的功能性缺失或挛缩对患者的日常生活活动有很大的影响,在治疗中应当重视偏瘫侧手臂的功能训练。主要包括肩部和肩胛骨的活动、肘关节屈曲与伸展、腕关节和手指关节的活动

(2)下肢的治疗性活动

(3)作业性治疗活动

六、恢复后期的康复治疗 指发病后4—6个月,相当于Brunnstrom分期5--6期

(1)上肢和手的功能训练 综合运用神经肌肉促进技术,抑制共同运动,促进分离运动,提高运动速度,促进精细运动。

(2)下肢功能训练 抑制痉挛,促进下肢运动协调性,增加步态训练难度,提高实用步行能力

(3)ADL训练 加强修饰、如厕、洗澡、上下楼梯等日常生活自理能力训练,增加必要的家务和户外训练等

(4)言语治疗 在前期言语治疗基础上,增加与日常生活有关的内容,以适应日常生活

(5)心理治疗 脑卒中后患侧肢体不能正常使用,使得多数患者出现焦虑、抑郁的情况,所以需要心里治疗及早介入。

(6)支具和矫形器的应用 必要的手部支具、患足矫形器和助行器等应用,有助于提高患者的实用技能。

七、后遗症期的康复治疗

此期的康复治疗应加强残存和已有的功能,即代偿性功能训练,同时注意防止异常肌张力和挛缩的进一步加重,避免废用综合征、骨质疏松和其他并发症的发生,注意心理疏导,激发其主动参与意识,重返家庭和社会。