在门诊,会遇到忧心忡忡的家长带着小男孩来咨询:“医生,您快看看,我儿子这个包皮是不是太长了?”“网上说包茎必须手术,是真的吗?” 作为泌尿外科医生,我理解家长的焦虑,但也发现许多家长对“包茎”和“包皮过长”这两个概念存在混淆,甚至过度担忧。今天,就从临床角度,和大家谈谈如何科学分辨孩子的包皮问题。

一、核心定义:医生如何下诊断?

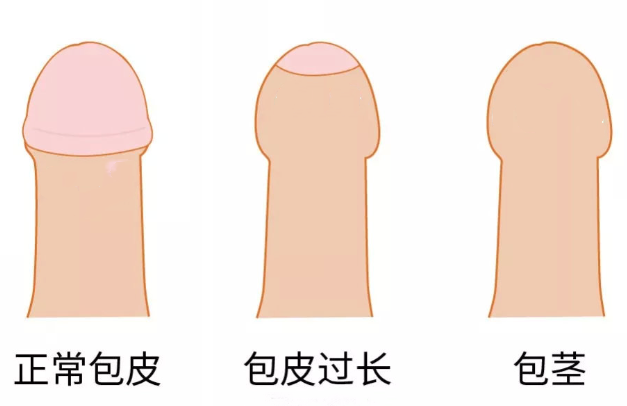

包茎 : 这是指包皮口狭小或包皮与阴茎头粘连,导致包皮无法上翻显露阴茎头(龟头)。这是我们医生关注的重点,因为它可能带来健康隐患。

包皮过长 : 指阴茎在疲软状态下,包皮完全覆盖阴茎头,但包皮口松弛,可以轻松、无痛、完全地将包皮向上翻起,使阴茎头完全暴露。这本身并非疾病。

关键鉴别点:临床评估的核心

家长在家初步观察很重要,但最终的判断需要医生进行专业评估。

主要看以下几点:

1、包皮口的大小与弹性:

用棉签或手指(动作极其轻柔)尝试将包皮口向后推。

生理性包茎: 婴幼儿包皮口小,有弹性,尝试推开时感觉有阻力但无坚硬狭窄环,尿道口可见。

病理性包茎(真性包茎): 包皮口极度狭小,常呈针尖样,质地僵硬缺乏弹性(尤其在反复炎症后形成瘢痕时),尿道口可能难以窥见。强行翻开会造成疼痛甚至撕裂伤,绝对禁止!

2、包皮与阴茎头有无粘连:

生理状态下,婴幼儿包皮内板与阴茎头间存在天然粘连,这是保护机制。

随着生长发育(通常在3-5岁后),这种粘连会自然逐渐分离。

病理性包茎常伴有致密的、广泛的粘连,难以分离,强行分离会导致出血和疼痛。

3、有无继发症状(至关重要):

包皮结构异常本身不是手术的唯一指征,继发的症状和问题才是我们决定干预的关键:

反复包皮龟头炎: 包皮红肿、疼痛、流脓,孩子哭闹、抗拒排尿或触碰。炎症反复发作会加重粘连和瘢痕形成。

排尿困难: 尿线细如线、排尿费力、排尿时包皮前端像气球一样鼓起(包皮鼓泡)、排尿疼痛甚至尿潴留。这提示包皮口严重狭窄影响排尿功能。

包皮嵌顿: 这是急症!包皮被翻上去后卡在冠状沟无法复位,导致龟头肿胀、剧烈疼痛、颜色发紫。需要立即就医处理!

包皮口瘢痕化: 包皮口发白、增厚、变硬,失去弹性,这是慢性炎症或损伤的结果(瘢痕性包茎),几乎无法自愈。

泌尿道感染反复发作: 严重的包茎可能成为感染灶。

二、年龄因素:动态观察很重要

婴幼儿期(<3岁): 生理性包茎是绝对主流,是正常现象! 包皮口小,存在粘连。此时除非有严重排尿困难或反复感染,否则无需任何处理,更禁止强行翻包皮。家长只需清洁外露部分即可。

学龄前期(3-5岁): 大部分男孩的生理性粘连开始自然分离,包皮口逐渐松弛,部分孩子包皮可上翻。我们开始鼓励在洗澡时尝试极轻柔地上翻清洗(翻到哪里是哪里,不强求完全暴露,洗后必须复位!)。

学龄期(>5岁)及青春期前: 如果包皮仍然完全无法上翻(病理性包茎),或出现上述继发症状,则需要积极评估,考虑干预。

三、给家长的建议:何时需要带孩子看医生?

任何年龄出现:

排尿困难(尿线细、排尿费力、包皮鼓泡)。

包皮口/阴茎头反复红肿、疼痛、流脓(包皮龟头炎)。

包皮嵌顿(紧急!立即就医)。

>5岁:

包皮完全无法上翻显露尿道口和部分阴茎头。

包皮口明显狭窄、僵硬、瘢痕化。

虽能部分上翻,但存在明显狭窄环,或清洁困难导致反复感染。

>10岁(青春期启动前): 包皮仍完全无法上翻。青春期阴茎发育后,包茎问题可能更突出。

孩子的包皮问题,绝大多数情况下是生理性的,会随着成长自然改善。家长不必过度焦虑,更不要自行强行处理。关键在于学会识别需要警惕的信号(排尿困难、反复感染、无法上翻且年龄较大),并及时寻求专业儿科或小儿泌尿外科医生的评估。医生会根据孩子的具体年龄、包皮状况、有无症状综合判断,给出个体化的建议——是继续观察、保守治疗还是手术干预。请相信医生的专业判断,共同守护孩子的健康成长。