儿童包皮健康:家长需要知道的那些事

“孩子包皮有点长,需要手术吗?”

“每次洗澡都要翻开洗吗?”

“孩子总说小便痛,是包皮的问题吗?”

家有男宝,包皮健康是许多父母关心却又羞于启齿的话题。今天,我们就聊聊儿童包皮那些事儿,帮助家长放下焦虑,正确守护孩子的私处健康。

一、 认识“正常”与“异常”

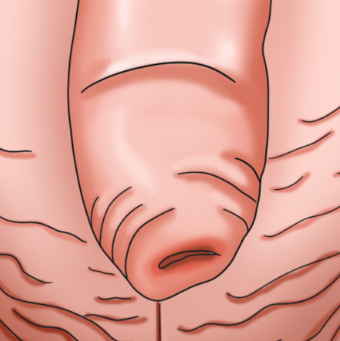

生理性包茎是常态: 绝大多数新生儿和婴幼儿都存在包皮完全或部分覆盖龟头、无法翻起的情况(生理性包茎)。这通常是正常的发育阶段,无需过度担忧。随着孩子生长发育,包皮口会逐渐松弛,多数在3-5岁后能自然上翻。数据显示,约96%的男婴存在生理性包茎,到3岁时这一比例自然降至约55%。

这些情况需关注(病理性包茎或包皮过长):

反复发炎感染: 包皮红肿、疼痛,甚至有脓性分泌物(包皮炎)。

排尿困难: 尿线细小、分叉,排尿时包皮像气球一样鼓起(包皮口狭窄)。

难以清洁: 包皮口过紧,即使尝试轻柔手法也无法上翻清洁内部,导致污垢堆积(包皮垢)。

瘢痕性包茎: 反复炎症或不当强行上翻导致包皮口形成白色疤痕环,失去弹性。

二、 科学护理是关键

婴幼儿期(尤其3岁前):

无需强行翻洗! 过度翻动可能造成撕裂、疼痛、出血甚至瘢痕形成。

温和清洁外部: 日常洗澡时,只需用温水轻柔清洗阴茎体和可见的包皮外部即可。洗净后注意擦干。

学龄前期(约3-5岁后):

尝试轻柔上翻: 当包皮口开始松弛,可尝试在洗澡时(温水润滑下)轻柔地、循序渐进地将包皮向后推,以不引起孩子疼痛和抗拒为度。

清洁后务必复位: 若能上翻露出部分龟头,用温水清洗后,必须立即将包皮翻回覆盖龟头原状!忘记复位可能导致“包皮嵌顿”,即包皮卡在龟头后方,引起剧痛、肿胀,是紧急情况需立即就医。

不强求完全暴露: 每次能多推开一点点即可,目标是保持清洁和促进包皮口自然扩张。

日常注意: 选择宽松透气的棉质内裤;便后擦拭注意由前向后,避免污染。

三、 手术?不手术?理性看待包皮环切术

包皮环切术(俗称“割包皮”)是治疗病理性包茎、严重包皮过长或反复感染的有效方法。但并非所有孩子都需要!

手术主要适应症:

反复发作的包皮炎、龟头炎。

包皮口严重狭窄,导致排尿困难(尿线细、包皮鼓包)。

瘢痕性包茎。

包皮嵌顿复位后反复发作。

手术时机:

无严格年龄限制,主要根据病情需要。

一般建议在炎症控制后进行。大多数非紧急手术可选择在孩子能较好沟通配合的年龄(如学龄后)。

生理性包茎≠手术指征: 单纯因为包皮长、暂时翻不开(生理性包茎),没有上述并发症,首选观察等待和正确护理,多数可自然好转。

决策要点: 是否手术应由专业医生评估孩子的具体情况后给出建议。家长应与医生充分沟通手术的必要性、利弊、风险和术后护理。

四、 何时需要看医生?

出现以下情况,请及时带孩子就诊:

阴茎头或包皮反复红肿、疼痛、有异常分泌物。

排尿时明显费力、哭闹、尿线异常细或分叉、包皮鼓起。

尝试上翻包皮后无法复位(包皮嵌顿)—— 需急诊处理!

发现包皮下有硬结或肿块(可能是包皮垢,但也需医生鉴别)。

对孩子排尿或局部卫生状况有持续担忧。

儿童包皮健康重在科学认知、细心观察和正确护理。生理性包茎是常见且通常无害的发育过程,避免强行干预。保持日常清洁,关注异常信号(如反复感染、排尿困难),在需要时寻求专业医生的评估和指导。对于手术,应基于明确的医学指征,理性决策。家长掌握正确的知识,就能淡定从容地为孩子的私处健康保驾护航。