EB病毒

EB病毒又称人类疱疹病毒4型。它是一种γ亚科嗜淋巴细胞病毒属的DNA致瘤病毒,主要感染口咽部淋巴细胞,也可以感染上皮细胞和成纤维细胞等,经口密切接触为其主要传播途径,多发生于儿童期,除免疫缺陷者感染时可危及生命外,大多预后良好。EB病毒以潜伏感染方式最常见,有90%以上的人EB病毒呈终身潜伏感染,病毒在一定条件下被激活启动而致癌。目前研究发现EB病毒与鼻咽癌、传染性单核细胞增多症、霍奇金及非霍奇金淋巴瘤、非洲儿童淋巴瘤(即Burkitt淋巴瘤)及包括胃癌在内的上皮细胞癌等恶性肿瘤的发生有密切的关系。

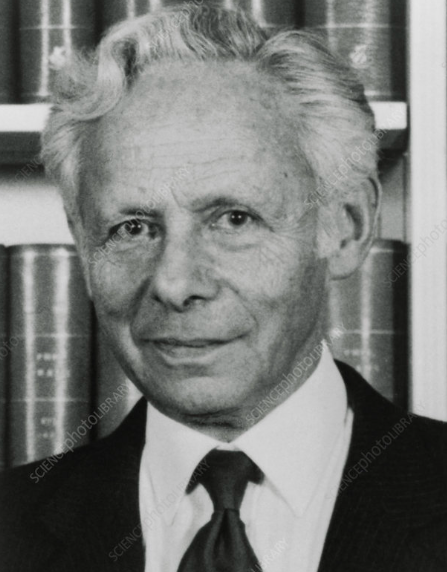

EB病毒是Epstein和Barr于1964年首次成功地将Burkitt非洲儿童淋巴瘤细胞通过体外悬浮培养而建株;1968年Henle等发现EBV是传染性单核细胞增多症致病因子;1970年认定与鼻咽癌发病有关1980年认定与非何杰金淋巴瘤的发病有关。

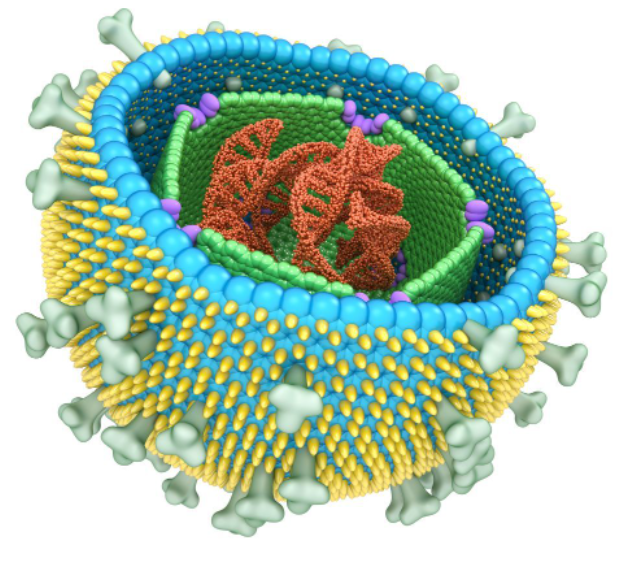

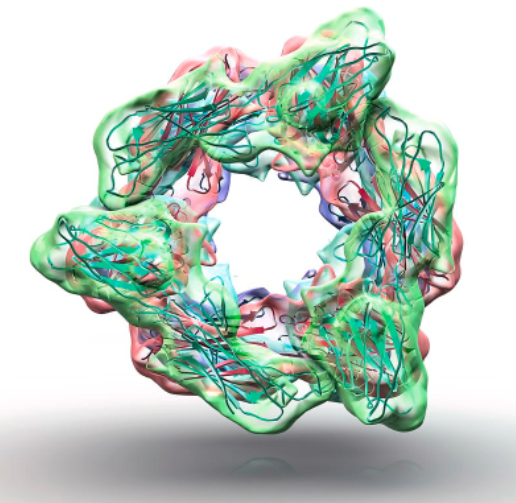

EB病毒的形态与其他疱疹病毒相似,圆形、直径180~200nm,基本结构含核样物、衣壳和囊膜三部分。核样物为直径45nm的致密物,主要含双股线性DNA,其长度随不同毒株而异平均为17.5×104 bp分子量108。衣壳为20面体立体对称,由162个壳微粒组成。囊膜由感染细胞的核膜组成,其上有病毒编码的膜糖蛋白,有识别淋巴细胞上的EB病毒受体,及与细胞融合等功能。此外在囊膜与衣壳之间还有一层蛋白被膜。

EB病毒感染人群分布广泛,多呈散发性,亦可引起流行。全年均有发病,似以晚秋初冬为多。病毒携带者和病人是本病的传染源。经口密切接触为主要传播途径,IM也俗称“接吻病” (Kissing Disease);飞沫传播虽有可能,但并不重要,也可经输血传染。一次得病后可获较持久的免疫力。