仲夏来了,天气愈加炎热,很多人选择喝点儿冷饮来降暑,没想到肠道菌群平衡被破坏,拉起了肚子。

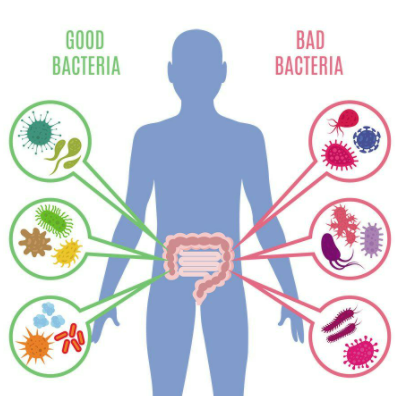

人和细菌是共生体。肠道菌群就是肠道里的各种细菌,数量有10万亿个,约为人类体细胞的10倍。人体肠道菌大致可以分为三个大类:有益菌、有害菌和中性菌。有益菌,也称之为益生菌,主要是各种双歧杆菌、乳酸杆菌等,可以合成多种人体生长发育必需的维生素、氨基酸,参与糖类和蛋白质的代谢,同时还能促进铁、镁、锌等矿物元素的吸收。有害菌,数量一旦失控、大量繁殖,就会引发多种疾病。中性菌具有双重作用,如大肠杆菌、肠球菌等在正常情况下对健康有益,一旦增殖失控,或从肠道转移到身体其他部位,就可能引发许多问题。

说到肠道菌群,要说下肠道微生态的概念,就是寄生于人体肠道内的细菌、真菌等微生物与人体之间相互作用,共同构成一个生态系统。离开了肠道微生物的作用,人体无法单独生成。人体的微生态包括口腔、皮肤、胃肠道、生殖器等多个系统,而肠道微生态是其中微生物数量最多、占据最主要地位的微生态系统。

对肠道菌群来说,人体就是它们的“发酵罐”,它们以未被人体消化吸收的食物为食,人体脱落的一些上皮细胞等也是它们的营养物质;肠道菌群在生长过程中会代谢产生许多化学物质、激素和维生素,这对于维持人体代谢的稳态和提高免疫力有着重要的作用。我们食用的膳食纤维是不能被人体消化吸收的,但却是肠道菌群中有益菌的“粮食”。它们产生的代谢产物由肠道吸收进入血液,进而被人体利用,其中还有一些是人自身不能合成的营养成分,例如维生素D、维生素K等。与此同时,有一些代谢产物可能会对人体有害,例如一些未被消化的蛋白质,或未被吸收的氨基酸,经肠道菌群的腐败作用产生如胺类、吲哚类物质,这些都是有毒有害的物质。

科学研究表明,肠道菌群与消化系统疾病、内分泌系统疾病、精神系统疾病、自身免疫性疾病以及一些感染性疾病都有着密切的关系。比如肥胖,有人抱怨自己“喝水都长胖”,现代研究则证明人体胖瘦与肠道菌群有关。肠道菌群还可以影响人的精神心理健康,如鼠李糖乳杆菌可减轻强迫症、脆弱拟杆菌能缓解孤独症、瑞士乳杆菌有利于治疗焦虑和抑郁症。

现实生活中,有一种现象:同一种药物,对有些人有效,而对有些人却不起作用,或延迟起效,更为严重的还可能产生副作用。为何会出现如此明显的“个体药物反应”?研究证明,也与肠道菌群有关。

肠道菌群平衡被破坏,可危害人体健康。肠道菌群失调常见表现有腹泻、腹胀、腹痛等,服用地衣芽孢杆菌或双歧杆菌活菌等益生菌可缓解上述症状。1700年前的东晋就有利用粪菌治病的实践,葛洪《肘后备急方》记载:“野葛芋毒、山中毒菌欲死者,并饮粪汁一升,即活。”现代研究也证实,将健康人群的粪便菌群,移植到炎症性肠病或艰难梭菌感染患者肠道内,可起到良好的治疗作用。中医脾虚证和湿热证临床表现与肠道菌群失调类似,服用健脾和清热化湿中药可恢复肠道菌群结构、消除临床症状。

肠道微生态与中医药理论,两者均强调整体观和动态平衡。积极维护肠道微生态,有利于促进人体健康,我们应该要注意以下几点:

其一,要平衡膳食,食物要多样化,做到种类齐全,比例适当,并且合理安排一日三餐,保持消化节律、心情愉快、适度运动;

其二,日常医疗保健中,要尽量避免大剂量、长时间使用抗菌素和糖皮质激素,以免引起肠道菌群失调;

其三,一旦发生菌群失调性疾病,要在积极祛除病因的基础上合理使用益生菌,如双歧杆菌、乳酸菌等,促进肠道微生态恢复正常。

其四,中医药疗法有其特色,腹泻、便秘以及其他慢病的调理离不开肠道微生态这个环节,而中药有一些成分是大分子物质,是不能被肠道吸收的,那为什么还有效?就是肠道菌群的因素。中医临床叫“调理脾胃”,但不是千人一方,讲究辨证论治、因人而异。譬如,很多人大便稀溏,老百姓常曰“脾虚”“脾湿”,此情况可以长期服用中成药参苓白术丸,健脾化湿,调整肠道的“土壤”。

----------------------------------------------------------------------------

作者简介

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院胸外科副主任医师,外科教研室秘书。

从事胸部肿瘤的外科治疗近二十年,临床经验非常丰富,已主刀完成各科胸部手术4500余例。擅长肺癌、肺小结节、食管癌、贲门癌和纵膈肿瘤等的微创外科治疗和各种疑难手术治疗。国家卫健委“笹川奖学金”获得者,以“高级访问学者”身份在日本国立癌症中心研修,取得日本临床修炼医资格并主刀手术。兼任世界华人肿瘤医师协会胸部肿瘤专业委员会青年委员兼副秘书长、广东省抗癌协会食管癌专业委员会委员、广东省医师协会胸外科分会委员、广东省医师协会胸外科分会快速康复学组委员等职。国内外核心期刊发表论文9篇,主持完成市级科研攻关项目1项,主持在研白求恩科研基金1项。

师从日本国立癌症中心胸外科日月裕司教授,亲自动手开展外科临床工作。