家里要是有熊孩子,好动静不下来,吃饭学习坐不住,是小学阶段一种非常普遍的现象。

想必有很多家长对此都感到十分困惑,不知孩子到底是正常的调皮捣蛋还是患了多动症。

要知道,多动症对孩子有很大危害:

人际关系紧张、学习成绩差、自信心不足,甚至容易走上犯罪道路。

这便不免让许多家长们更加紧张,自家熊孩子和多动症的区别和界限在哪里?

怎样才能及早发现又有哪些有效的干预方法呢?

今天,来和大家聊一聊我们该如何辨别,孩子到底是不是多动症。

什么是多动症?

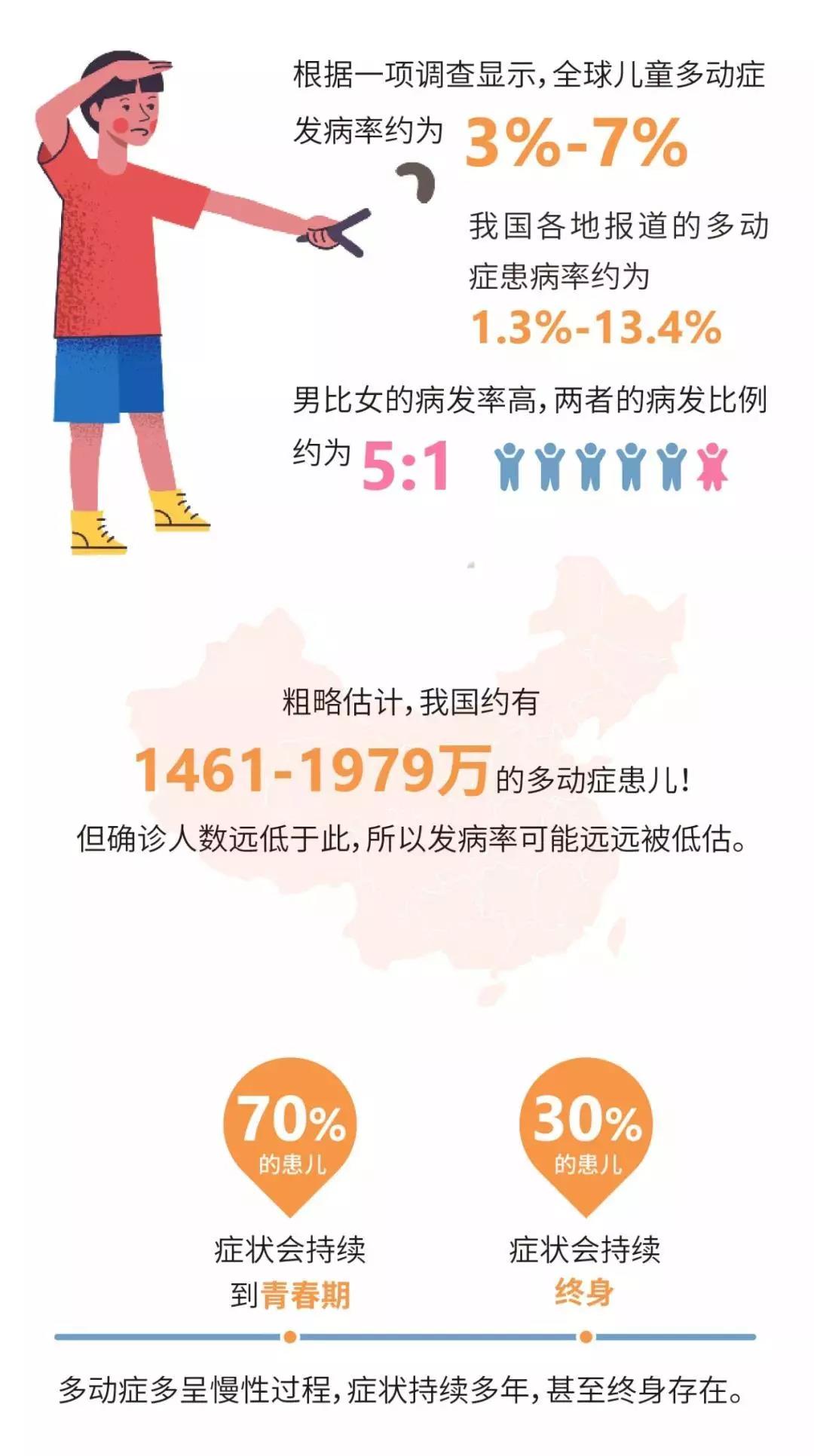

少儿多动在医学上一般称之为注意力缺陷多动障碍,英文简称叫ADHD。

多动症与行为的脑协调及神经系统发育有关,是儿童和青少年期间最为普遍的心理障碍之一。

如何区分孩子是好动还是多动症?

首先,要划个重点——

不同年龄的孩子注意力持续时间是不一样的,各位家长可以对照自家孩子的年龄大概看看:

所以,如果孩子现在年龄尚小,注意力持续时间短其实是很正常的。

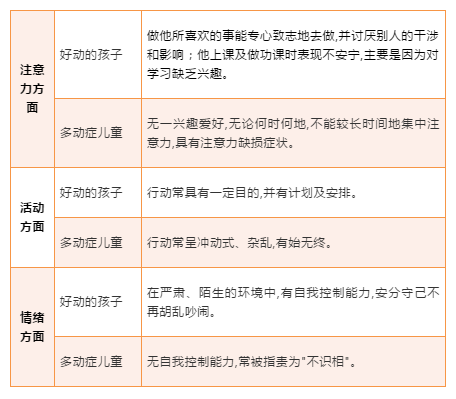

其次,我们还要知道好动的孩子和多动症患儿的区别和界限:

这两种方式仅做简单区分,并不能判断孩子是否为真正的多动症。

医生诊断多动症的标准是什么?

要想准确的判断孩子是否患有多动症,就要了解真正的多动症患儿需要满足的条件有哪些?

1.注意力不集中(中以下行为6条以上)

经常无法注意细节、容易因粗心大意而犯错

在做功课或游戏时难以维持注意力

无法专心聆听别人与他说话

难以按照指引做事,经常无法完成日常事务

做事缺乏条理,难以妥善安排如有关学习、活动、生活等方面的计划

抗拒或不喜欢那些需要全神贯注的事情

经常遗失日常学习或活动的所需用品

很容易受周遭环境或事情影响而分心

常遗忘日常生活中已安排的活动,如忘记郊游的时间

2.过度活动(中以下行为4条以上)

常手舞足蹈,或在座位上不停地扭来扭去,难以安静下来

在课堂或需要安坐的场合,经常擅自离座

在不适当的场合四处乱跑或攀爬

难以安静地游玩或参与休闲活动

无时无刻都在活动,像一部不能停下来的机器

极度爱说话

3.情绪冲动(中以下行为2条以上)

问题还未问完变抢着回答

难以在游戏或群体中等候或排队

常中途打扰或骚扰别人的活动

并且,光具备以上条件还不够,在诊断多动症时还需要满足以下几点:

看完这些,想必各位家长应该心里多少都有些底了。

如果一个3岁孩子只是在看书的时候不专心,玩起游戏来可以专注15分钟以上,那就不是多动症;

又或是在学校好动,在家就变乖巧了,那也不是多动症。

但如果前面讲的几个条件,孩子全都符合,那家长就应该及时找一个靠谱的、有经验的儿童心理科医生,来帮孩子明确诊断。

我的孩子为什么会患上多动症?

1.生物因素

遗传:多动症具有家族聚集现象,多数学者认为该病是多基因遗传病。

大脑发育异常:多动症患者额叶发育异常;中枢神经系统多巴胺等神经递质的功能低下。

环境伤害:母亲孕期吸烟、饮酒可增加儿童行为问题出现的概率;铅中毒。

2.心理因素

父母不和、教养方式不当、性格不良,分离性障碍,或家人有反社会行为或物质依赖,对孩子的性格塑造和心理成长有很大影响。

3.社会因素

家庭经济困难、童年与父母分离、受虐待、学校的教育方法不当等。

什么样的治疗方法对多动症最有效?

万一我们真的发现孩子患有多动症,家长们应先坦然接受孩子患病的事实,要保持正面积极的态度,才能协助孩子面对各种障碍。

多动症的治疗原则因人而异,需根据BPS分析模式,依据不同病因和症状,制定包括药物治疗、心理治疗和物理治疗在内的个性化、综合性的DPP治疗方案。

1.药物治疗

药物可改善多动症孩子的行为问题,帮助他们集中注意力、降低活动量和增强自我控制能力,应用于6岁及以上的患者。

目前国内常用药物主要有两种,需要在医生指导下正确评估使用。

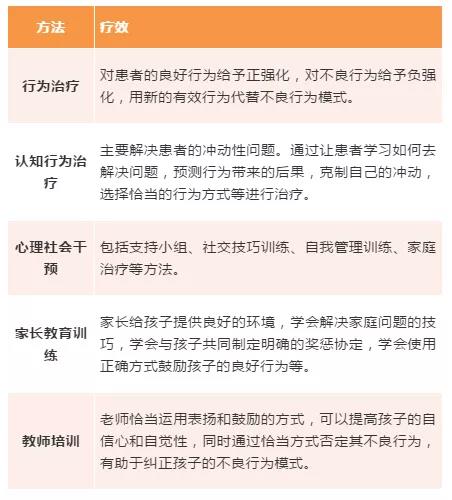

2.心理治疗

日常生活中我们该如何对孩子进行干预?

家长、学校及医护人员应采用一致的监管、纠正、鼓励及奖罚标准,即各方对同一行为有相同的处理方法,才能为孩子提供最佳的帮助。

1.给家长的建议

家长们需要学习及使用一些多动症孩子的管教方法,从而有效干预及改善儿童及青少年的行为问题:

订立家规及生活规范

学习赞赏良好行为,忽视一些轻微的行为问题

以有效及适当的方式,让孩子明白我们对其的要求

建立明确的赏罚制度,用奖赏来鼓励孩子的正面行为,以适当的惩罚来警醒孩子的不当行为。

2.给孩子的建议

多动症孩子通常很难与他人建立友谊,假如孩子能够跨越这些障碍,对他们将有良好的影响。

以下是总结的五个小贴士,可以帮助孩子与他人交往:

学习正确的社交技巧

尝试解决人际问题

学习一些技能,例如运动技能或游戏规则等

减少专横及不与人分享的行为

积极与其他小朋友建立密切的友谊

家长们在陪伴的过程中,要尽量了解孩子的思维,情感,和孩子一起面对这个陌生的环境的过程。