当代人,仿佛活得都很矛盾:

脑子要减肥,嘴巴吃得香

上班想去跑步,下班瘫在床上

白天嗜睡灌咖啡,晚上失眠工作忙

......

谁说不是呢?

明明心里已经感觉被掏空,还要带上面具嬉皮笑脸。

明明觉得未来前途一片迷茫,还要自己给自己打鸡血。

每天夜里想着辞职,白天还是要在公司里“用力表演”。

对于这样的当代人来说,精神健康始终是摇摇欲坠。

去年发起过一项调查,深入调研了当代人的心理健康情况。

我们的心理困扰,往往来自于哪些方面?

遇到困扰时,该从何处获取过力量?

又希望在哪里得到更多支持和帮助?

今天,就来来着大家看一看本次的调查结果——

略有情绪问题,不必杞人忧天

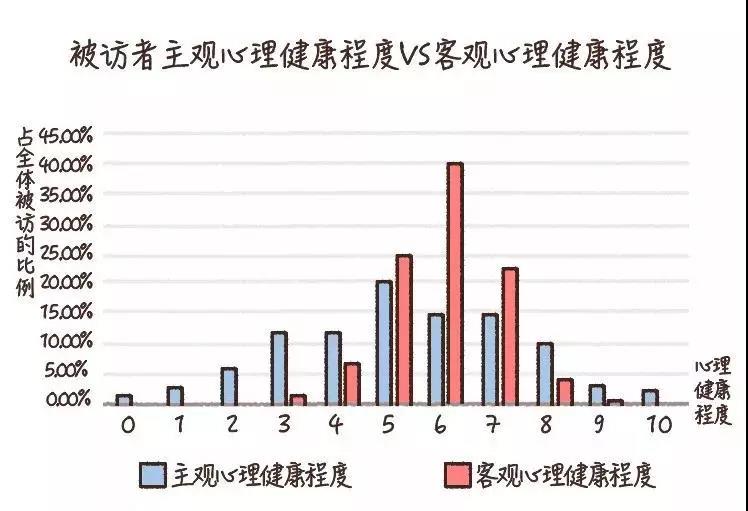

在本次调查中,被访者会主观评估自己近一个月内的心理健康程度,从0-10进行打分。

在参与调查的被访者中,主观心理健康程度总体平均值为5.23分。

同时,对被访人群的负面情绪、自我了解程度、社会支持系统、情绪调节能力,以及处理负面经历能力等方面进行测量,作为Ta们的客观心理健康程度指标。

结果显示,被访者的客观心理健康程度总体平均值5.89分,显著高于Ta们的主观评估。

从年龄、学历水平及所处地域来看——

年龄越大、学历越高、身处城市越发达的被访者,客观心理健康水平越好。

从婚恋状况来看——

相较于其他被访者,身处亲密关系(包括恋爱和婚姻关系)中的人客观心理健康水平更高。

似乎看起来,变老、读书、相爱以及经济能力提升,都能够使我们变得更加幸福。

除此之外,本次调研还发现,生活中其他方面的指标与客观心理健康水平呈显著正相关关系。

具体来讲就是:

身体越健康

三餐越规律

睡眠满意度越高

社交频率越高

运动频率越高

如果能做到以上六条,那么被访者的客观心理健康水平理论上也会得到相应的提高。

哪些因素影响了当代人的情绪健康?

整体而言,学历越高、收入越高、睡眠满意度越高越高的被访,感受到负面情绪的程度越低。

其中,关联性最强的一个因素就是“睡眠满意度”。

另一方面,越多的工作可能意味着你会越不高兴——

调研结果显示,工作小时数越多,感受到负面情绪的程度也就越高。

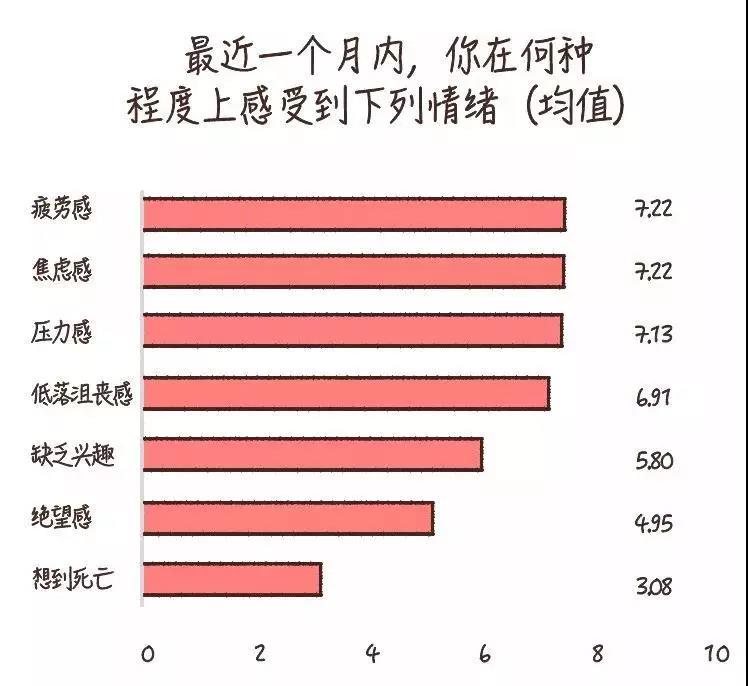

并且,在众多的负面情绪中,人们感受到疲劳、焦虑和压力的程度最为严重;

如图所示,在这三项中,被访者总体平均值均超过了7分。

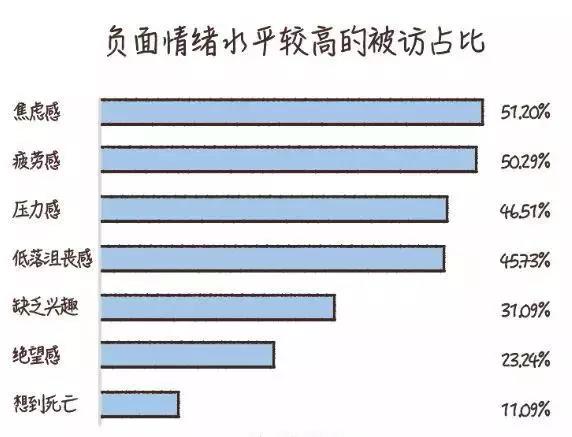

在全体被访者中,感受到疲劳、焦虑、压力程度处于8-10分(满分10分)的被访分别占比为51.20%、50.29%及46.51%。

也就是说,有接近一半的被访者,都会感到较为严重的疲劳、焦虑与压力感。

除此之外,根据数据显示,比起男性被访者,女性被访者感受到焦虑、疲劳、压力、低落沮丧、绝望和想到死亡的频率会更高。

从年龄来看,年纪越轻的被访者,抱有压力感、疲劳感、低落沮丧感的频率越高。

这可能是源于人们在年轻时情绪尚不够成熟的概率更高,应对负面情绪的能力仍待发展。

而从学历水平来看,调研结果印证了“知识就是力量”这一常识:

受教育水平越高的被访者,绝望感和对生活缺乏兴趣的程度越低。

在不同性别、不同婚恋状态的被访者之间,最影响情绪的生活事件类别并没有显著的差异。

主动就医人数往往不足两成

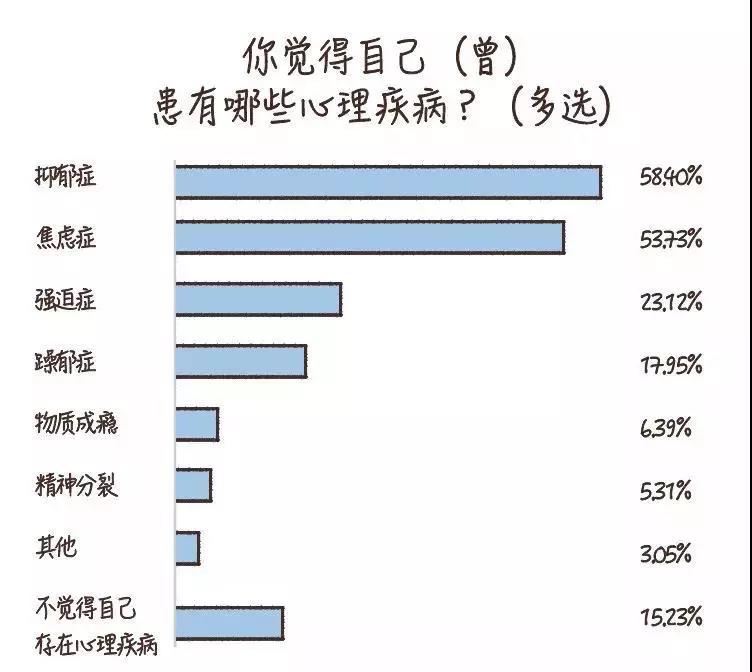

尽管被访心理健康水平的自评分数并不低,却仍有84.77%被访认为,自己可能患有或曾经可能患有一种或多种心理疾病——

包括抑郁症、躁郁症、强迫症、焦虑症等其他心理疾病。

其中占比最高的三项心理疾病为抑郁症(58.40%)、焦虑症(53.73%)和强迫症(23.12%)。

仅有15.23%的被访者不认为自己患有或曾患过任何心理疾病。

从世代来看,80后和90后被访者认为自己患有或曾患有心理疾病的比例较高,分别为85.61%和85.08%,70后被访者比例最低(78.04%)。

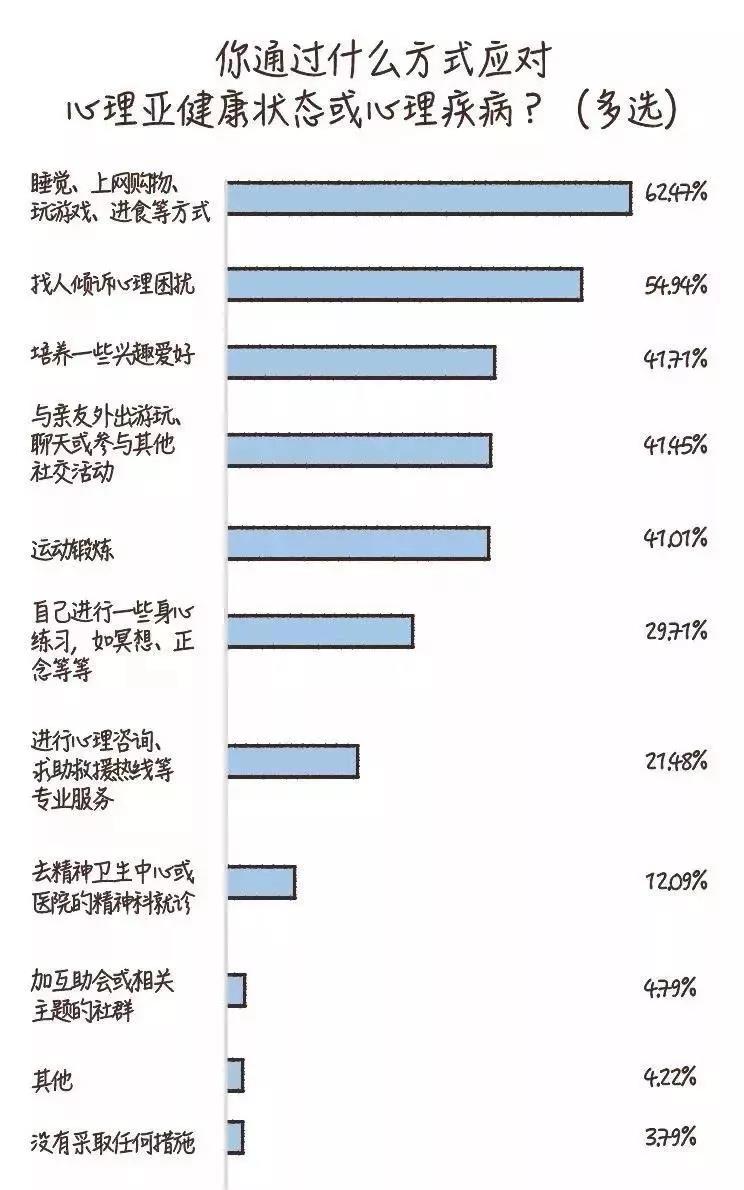

更值得关注的是,人们一般会如何应对自己心理的亚健康状态或是心理疾病呢?

根据数据显示,在所有被访中者,睡觉、上网购物、玩游戏、进食等方式成为首选。

这可能是因为,相比其他方式,这类行为更容易实现,付出的成本看上去更低、更可控。

还有一些人则是选择培养兴趣爱好、与亲友外出游玩、聊天或参与其他社交活动、运动锻炼等积极活动来缓解情绪压力。

令人感到遗憾但也在意料之内的是,仅有21.48%的被访者尝试过进行心理咨询等专业服务。

仅有12.09%的被访者前往精神卫生中心或是医院的精神科就诊过。

在选择主动就医的2,820名被访者中,有82.30%的人被确诊,在一定程度上体现了主动就医对自身心理健康问题严重程度是有判断的,侧面印证了及时寻求专业帮助、就医确诊的必要性。

不到一成被访者没有选择接受治疗,主要的顾虑包括“觉得病情不严重,能够自己好”、“怕上瘾或产生依赖”和“经济或时间上负担不起”。

在这次调研中,留意到,在认为自己存在心理亚健康状态或患有心理疾病的被访人群中,即使保守估计,也有至少六成的人没有寻求过专业帮助。

在过去的文章中,为大家介绍过一些在日常生活中方便尝试的身心健康练习,例如正念冥想、书写、积极的自我对话、放松练习等等。

也鼓励大家回归线下,在人与人之间真实的关系中支持、照料彼此。

我们可以参加互助小组、团体分享、与自我探索相关的工作坊……

在心理疾病尚未发生时,就开始关注内心的健康状况吧。