防护知识篇

新型冠状病毒介绍

一、什么是新型冠状病毒肺炎?

新型冠状病毒感染的肺炎是一种急性感染性肺炎,以发热、乏力、干咳为主要表现,少数患者伴有鼻塞、流涕、腹泻症状。

其病原体最早是从武汉市不明原因肺炎患者下呼吸道分离出的一种新型冠状病毒。

二、哪些人容易感染新型冠状病毒?

人群普遍易感。新型冠状病毒感染的肺炎在免疫功能低下和免疫功能正常人群均可发生,主要与是否与患者或无症状感染者接触有关系。

对于免疫功能较差的人群,例如老年人、孕产妇或存在肝肾功能异常,有慢性病人群,感染后病情更重。多数患者干预后良好,只有少数患者病情危重,甚至死亡。

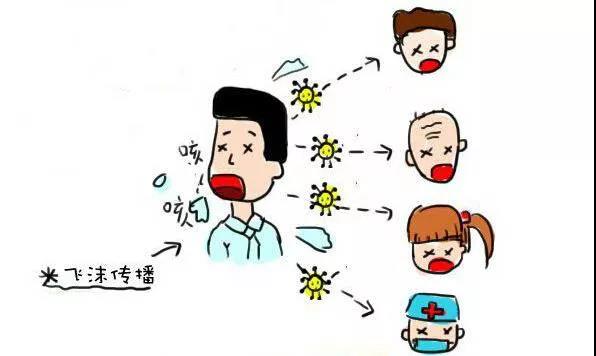

三、新型冠状病毒的传播途径有哪些?

1.经呼吸道飞沫传播

2.接触传播(包括手污染导致的自我接种)

3.不同大小的呼吸道气溶胶近距离传播

四、新型冠状病毒感染的肺炎患者有什么临床表现?

1.新型冠状病毒感染的肺炎潜伏期一般为3-7天,最长不超过14天。

2.从目前的情况来看,起病以发热、乏力、干咳为主要表现,少数患者伴有鼻塞、流涕、咽痛和腹泻等症状。

3.部分患者起病症状轻微,可无发热,仅表现为头痛、心慌、胸闷、结膜炎、轻度四肢或腰背部肌肉酸痛。

4.部分患者在一周后出现呼吸困难,甚至呼吸衰竭,以及原有基础疾病加重。

正确防护新型冠状病毒

五、如何预防新型冠状病毒肺炎?

1.出门戴口罩

2.少外出、少聚集

3.房间勤通风、场所勤消毒、个人勤洗手

4.早发现、早报告、早隔离、早治疗

5.避免与疑似病例或者确诊病例接触

六、出现发热症状,如何进行自我评估?

如果有以下情况,建议及时就诊:

1.在家观察休息后1-2天病情无好转

2.近期近距离接触过有发热、咳嗽症状的高度疑似病例,或去过人群密集的场所,或发病前14天接触过来自武汉的发热伴有呼吸道症状的患者

返途工作人员防护篇

一、上班途中需要注意什么?

1.正确佩戴口罩

2.尽量不乘坐公共交通工具,建议步行、骑行或乘坐私家车、班车上班,如必须乘坐公共交通工具时,务必全程佩戴口罩

3.途中尽量避免用手触摸车上物品

二、进入工作区域要注意什么?

1.进入办公楼前自觉接受体温检测,体温正常可入楼工作,并到卫生间洗手

2.若体温超过37.3℃,请勿入楼工作,及时报告,并回家观察休息,必要时到医院就诊

三、办公室内需要注意什么?

1.保持办公区环境清洁,建议每日通风3次,每次20-30分钟,通风时注意保暖

2.人与人之间保持1米以上距离,多人办公或参加会议时需佩戴口罩,谈话保持适当距离

3.保持勤洗手、多饮水

4.对门把手、鼠标键盘、文具、桌面进行必要的酒精消毒

四、上班回家后的防护步骤

对衣物进行消毒或隔离:

脱下外衣外裤放在通风处晾晒

或 使用75%酒精进行喷洒消毒

或 将衣物内里朝外,单独放置

使用洗手液或肥皂清洗双手20秒以上

摘去口罩:

勿触碰口罩外侧,提挂绳取下

使用75%酒精进行喷洒消毒后装入塑料袋单独丢弃

打开窗户通风20-30分钟

重点防护人群心理调适篇

一、肺炎疫情下老年群体的心理健康状态以及调适方式

老年人的亲人及照料者要用简单易懂的语言向老年人解释新型冠状病毒肺炎的传播与防控情况,避免造成恐惧。

保持以往的作息规律,防止白天睡眠过久导致夜晚失眠、焦虑。

保障文娱生活,舒缓焦躁等不良情绪。

家人及照料者应积极关注老年人情绪及心理变化,通过短视频、电视节目等转移注意力。

二、肺炎疫情下居家隔离人员心理健康状态以及调适方式

保持积极平和的心态,积极面对,配合居家观察。

不过度自我怀疑或捕风捉影,如发现身体不适,并达到权威部门建议的就诊标准,做好防护并到医院就诊。

规律作息,保障充足睡眠。合理饮食,注意营养均衡。适当锻炼,提高自身免疫力。

与家人或朋友电话沟通或通过网络在线交流,舒缓紧张等负面情绪。

若情绪持续变差,且无法控制,可寻求社会心理服务体系帮助,如心理援助热线、网络心理咨询及心理健康知识普及渠道等。

三、肺炎疫情下确诊或疑似患者心理健康状态以及调适方式

肺炎疫情下确诊或疑似患者,会使原有的心理平衡状态被打破,正常的生活被干扰,内心紧张积蓄,出现无所适从甚至思维和行为上的紊乱,进入一种失衡状态

我们想要稳定情绪,建立安全感,找回控制感,但是疾病本身、未来生活的不确定性,导致我们有深度的心理问题。

有哪些实际的帮助,支持我们度过难关?

一方面,了解疾病的相关知识,有节制地了解疫情信息,多看权威的信息发布;

另一方面,接纳自己的负面情绪,维持日常生活习惯节奏,多与朋友家人保持联系、转移注意力,改变自己非理性想法表达和倾述自己的感受。