岭南,是我国南方五岭以南地区的概称,以五岭为界与内陆相隔。是中华文明的发源地之一。岭南中医药学历史悠久,源远流长,名医辈出。岭南医学具有鲜明的地方特色,对传承和发扬中医药学术,提高临床疗效具有重要意义。

葛洪,字稚川,自号抱朴子,生活于东晋时期(283—343),是江苏句容市人。他身兼道教理论家、著名炼丹家、医药学家等多重身份,世称小仙翁,其一生在多个领域取得了非凡成就,对后世产生了深远影响。

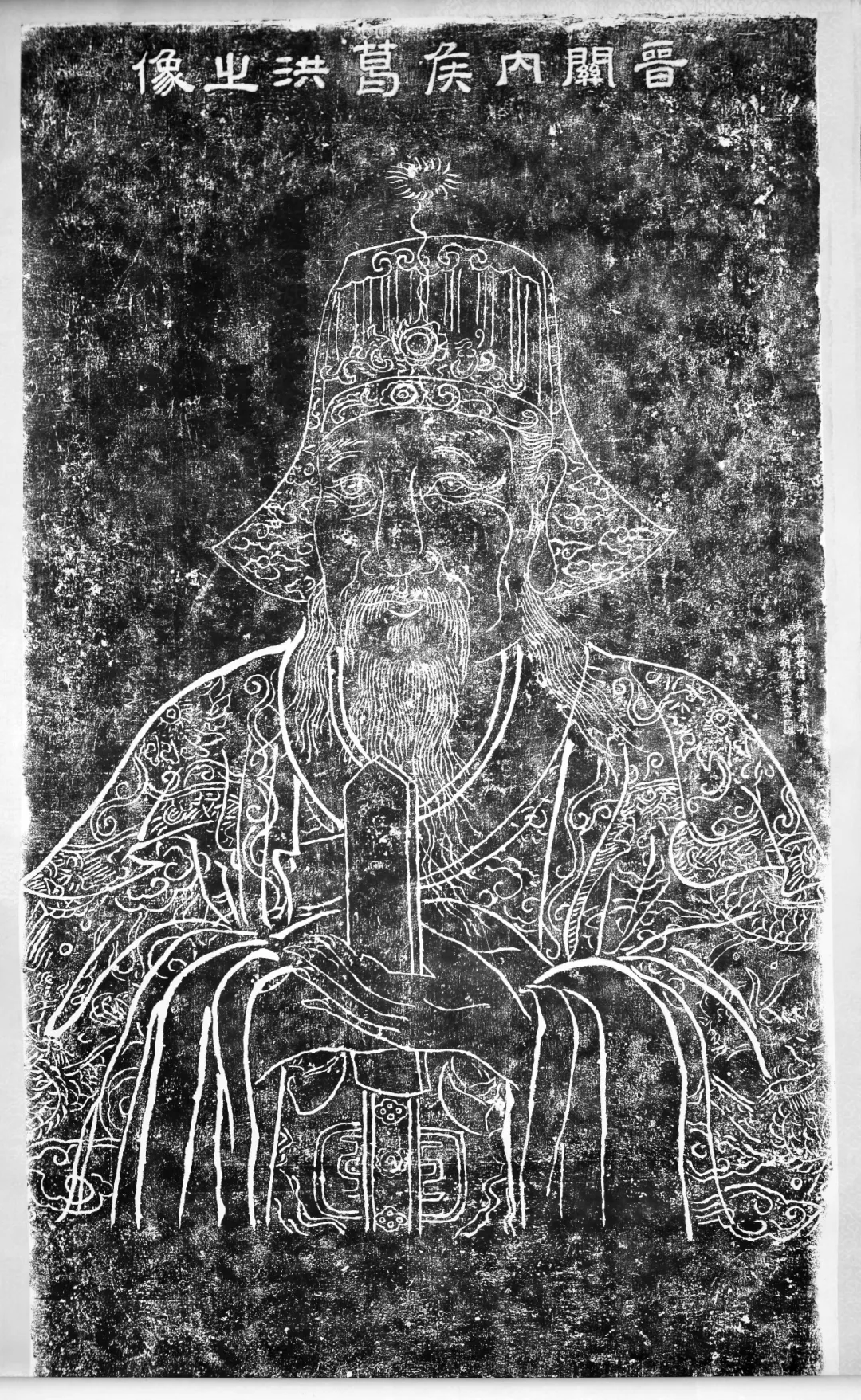

葛洪(东晋)罗浮山著书修道,滋养启迪后人。他是将中原医药学全面、系统引入岭南的第一人,誉为“岭南医祖”。深圳大学总医院中医科许建阳教授创立沙河学派,葛洪乃岭南中医沙河学派鼻祖,现将葛洪的生平和贡献阐述如下。

一、家世师承与学术启蒙

葛洪出身江南士族,为三国方士葛玄之侄孙。然而,他的成长之路并非一帆风顺。13岁丧父后,家境渐贫,但他对知识的渴望极为强烈。以砍柴所得换回纸笔,在劳作之余坚持抄书学习,常常至深夜,这种刻苦精神令人钦佩。因其勤奋好学、质朴纯粹,乡人称之为抱朴之士,他也因此以“抱朴子”为号。

葛玄师从炼丹家左慈学道,号葛仙公,后将炼丹秘术传于弟子郑隐。葛洪拜郑隐为师,潜心向学,深得郑隐器重。郑隐早年为大儒士,晚年好道,其由儒入道的转变以及心系天下、不慕名利的精神,对葛洪的思想和人生选择产生了深刻影响,为葛洪日后在学术道路上的探索奠定了基础,引导他走向道儒兼修的道路。

二、仕途坎坷与人生转折

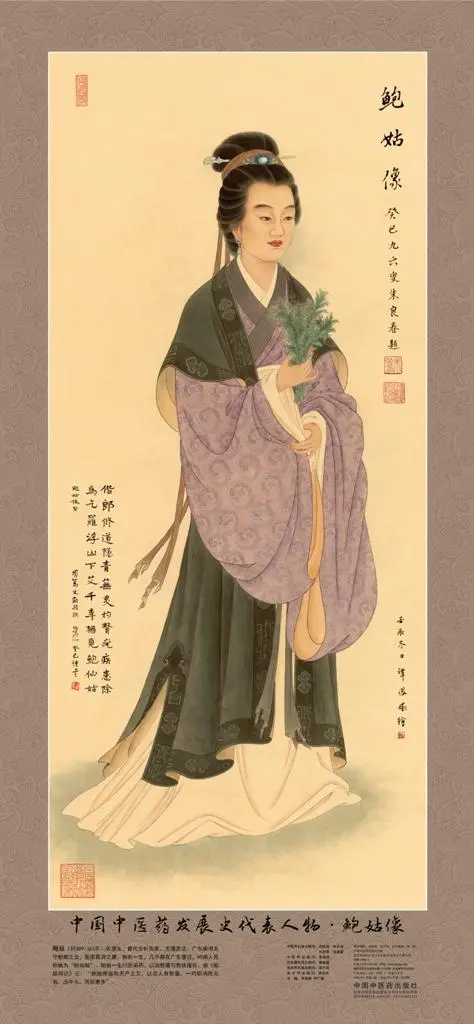

早年葛洪受儒家积极入世思想浸润,立志有所作为,曾言“洪少有定志,决不出身”“念精治五经,著一部子书,今后世知其为文儒而已”。他一生有三次入仕经历,却均以失意告终。晋惠帝太安二年(303年),葛洪加入吴兴太守顾秘军队,任将兵都尉,与石冰的农民起义军作战有功,被封为“伏波将军”,但因司马氏政权对江东士族的警惕与歧视,未能实现政治抱负。青年时期北上求学,归途因陈敏作乱断绝,后成为嵇含参军,却因嵇含被暗杀而受挫。此后他绝弃世务,转向道教修行,师事鲍靓,继续修道术,并娶鲍靓之女鲍姑为妻。

《晋书·葛洪传》载,东晋成帝咸和二年(327年),葛洪南行至广州,为刺史邓岳所留,隐居罗浮山,在朱明洞前建南庵,炼丹修道,采药医病,著书讲学,从学者日众。晋成帝咸康三年(337年)此庵名葛洪南庵,唐代改称葛仙祠,宋哲宗元祐三年(1088年)诏赐额改为冲虚观。为了纪念葛洪,后人于冲虚古观内设“葛仙宝殿”,立葛洪与鲍姑像,供拜祭瞻仰。

鲍姑是我国古代四大女名医之一,夫妻二人共同在医学领域探索,葛洪将道教理论融入医学,医术不断精进。东晋开国后,葛洪虽获朝廷赐爵关内侯等官职,但职位无法施展其才学,最终他决定远离官场,踏上归隐之路。

三、炼丹术成就与化学贡献

葛洪在炼丹术领域成果丰硕。他所著的《抱朴子内篇》中的《金丹》和《黄白》篇,系统总结晋以前炼丹成就,介绍众多炼丹方法,记载大量丹经丹法,勾勒中国古代炼丹历史轮廓,为研究古代炼丹史及化学史提供珍贵史料,对隋唐炼丹术发展影响重大。其中“丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂”的记载,可能是人类最早化学合成法制成的产品之一,体现了当时炼丹术在化学上的高度成就。他在实验中发现多种有医疗价值的化合物或矿物药,如中医外科常用的“升丹”“降丹”。他的炼丹术传播到西欧后,成为制药化学发展的基石,对世界化学发展进程起到推动作用。

四、医学著作与临床贡献

葛洪的医学著作《肘后备急方》意义非凡。这是一部随身常备的实用医书,针对以往救急药方存在的难懂、药难找、价昂贵等弊病,他特意挑选易获取且便宜的药物,为普通民众提供了医疗便利。书中强调灸法使用,以通俗易懂语言注明各种灸法,方便不熟悉针灸之人操作。在传染病研究方面,葛洪堪称先驱。当时他虽无显微镜,但已认识到急病(多数为急性传染病)由外界疠气引起,排除迷信因素,见解独到。他首创用狂犬脑敷贴创口治疗狂犬病的方法,领先西方许久。书中对疟疾、天花、结核病等病症的记载均为医学文献最早记录,如将疟疾分类并给出方剂,“青蒿方”尤为著名。屠呦呦受《肘后备急方》中“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”的启示,成功提炼青蒿素,攻克疟疾难题。此外,书中记载的“沙虱毒”(类似斑疹伤寒)、用粪清治疗食物中毒和腹泻(与现代粪便移植疗法思想相似)等内容,也体现了其医学思想的超前性。

滕勇生

于朗麓书院

2025年1月1日