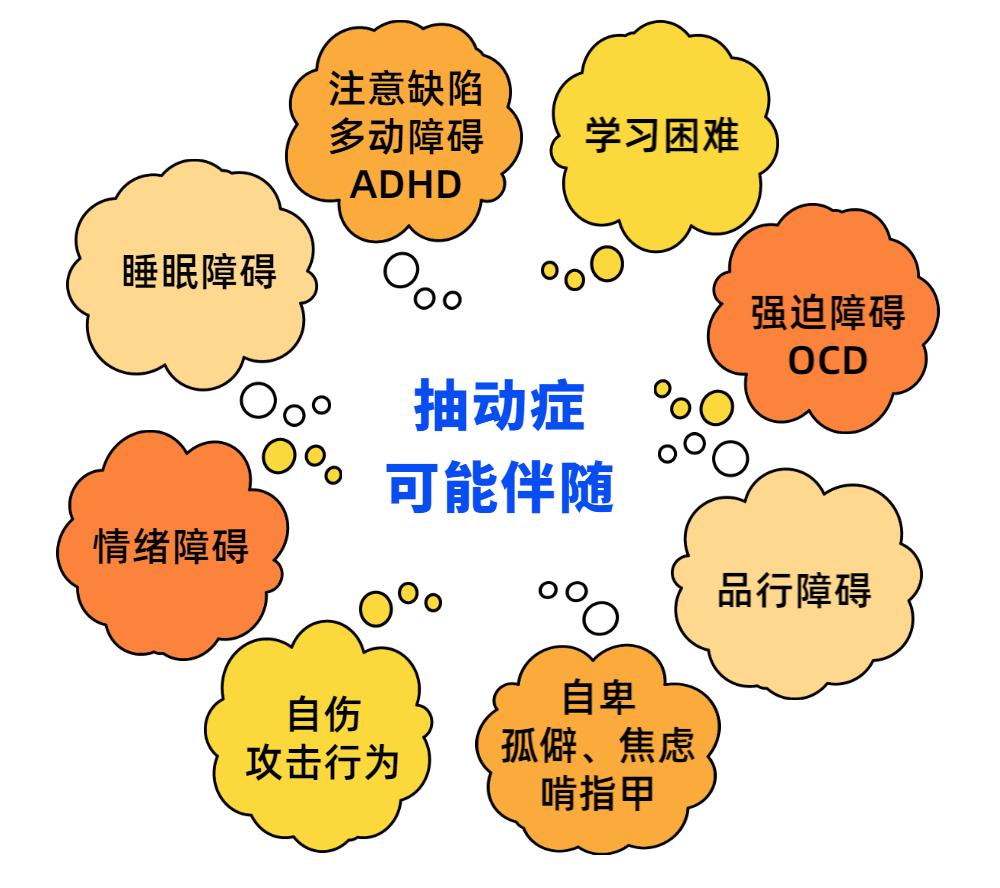

抽动症是一种多发于儿童的慢性、反复发作性疾病,患儿大都存在一种或多种共患病如注意缺陷多动障碍、强迫障碍以及存在一定的情绪及行为问题(如频繁发脾气、自我意识不良、学习成绩下降、睡眠问题等),病程、治疗和康复过程较长,常导致家长产生焦虑抑郁情绪。

情景1:儿科门诊,患儿妈妈还没开口诉说病情已经泪流满面。

家长:医生,我孩子眨眼很严重,真的不用提醒他吗?大概多久能看到抽动频率减少?真的能治愈吗?大概多久能初见成效呢?您能不能把抽动治好?(医生:每个人情况不一样)

家长:一般呢?(医生:一般1-3个月)

家长:这样连续吃中药会不会对损伤他肝肾?(医生:治疗抽动中药一般不会损伤肝肾功能,如果不放心,服药3个月时可以复查肝肾功能)。

家长:我娃刚睡着的那一个小时会容易出汗,过会儿就停止出汗了,算不算盗汗?他不睡觉时头上大汗淋漓,可身上又没汗,这是什么情况?他脾胃不好,大概要调理多久?

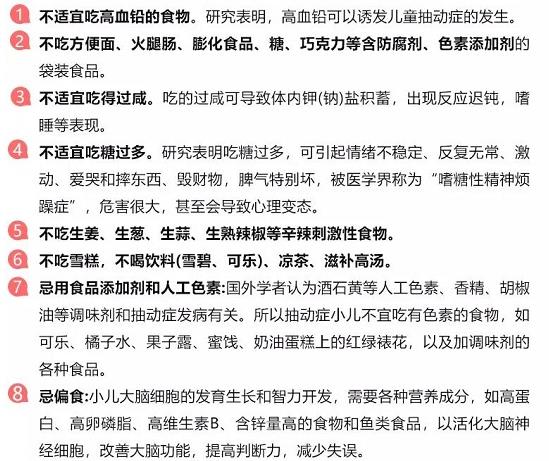

情景2: 食物篇(医生已经把抽动饮食和运动注意事项明确告知了):

家长:榴莲、芒果、梨可以吃吗?XX医院就尽量吃苹果香蕉。

过了两天,家长:抽动孩子能吃淡水鱼吗?能不能吃海鲜?

又过了两天,家长:为什么孩子晚上发声比早上多?他今天吃了香菜会影响吗?

又过了两天,家长:抽动症孩子能吃钙片吗?这几天还有些腿抽动

又过了两天,家长:服药西药一个月会有效果吗?

又过了一天,家长:只吃中药能控制发声吗?发声抽动是不是最难治疗的?

又过了两天,家长:抽动症孩子能吃点儿虾饺吗?

又过了两天,家长:本来孩子症状已经减轻了,不知道是不是和这两天鼻炎、野餐吃了很多零食有关,又加重了,吃鸡鸭会影响症状吗?

那么为什么抽动症小朋友的家长那么焦虑、抑郁?

(1) 疾病本身:

抽动障碍(TD)是一种慢性反复发作性疾病,有着高度的遗传度;发病机制不明确,治疗难度大,影响时间长,大多数患儿父母对疾病缺乏了解,承受着巨大的心理压力。

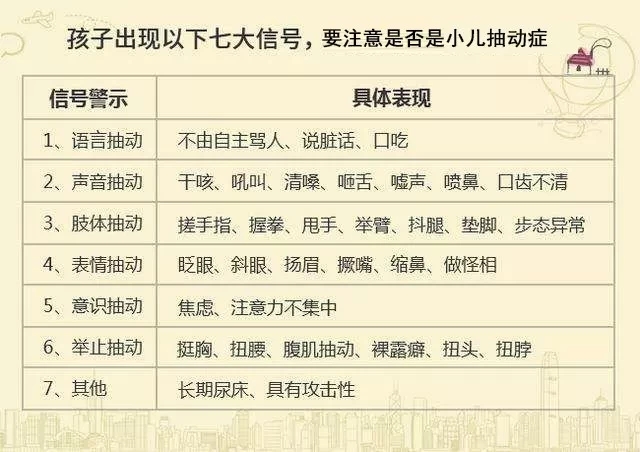

部分TD患儿会因为明显的肢体抽动导致身体上疼痛甚至是伤害,而部分家长会由于患儿眨眼、耸鼻、清嗓子的抽动症状先到眼科、耳鼻喉科、呼吸科等就诊,诊断为变应性结膜炎、鼻炎、咽炎、过敏性咳嗽等,疗效常不理想且导致病程迁延。并且因TD常与哮喘、鼻炎等相关,家长常困惑:孩子到底是鼻炎?咽炎?还是抽动症?能不能治愈?

患儿父母缺乏相关信息来源, 对疾病知识缺乏了解,常有病乱投医,担心疾病不能痊愈及对患儿今后生活的影响等, 使其长期处于心理应激状态, 出现包括焦虑情绪在内的不良心理状态。

(2)抽动症患儿:

TD患儿本身存在稳定自控性差、易激惹、易焦虑及抑郁等特点,故对外界刺激易反应过度,情绪激发后难以平息。因抽动症状长期存在且不容易缓解,经常会导致抽动症儿童的精神紧张、焦虑、抑郁,担心自己是否患了难以医治的大病,特别是长期用药且症状不见明显好转的儿童;同时也害怕自己会受到来自老师或家长的批评、责骂、训斥或过分关注,及来自同学及外界的嘲笑,而这些都可能导致抽动症儿童更加恐惧不安,产生压抑、心烦意乱、睡眠障碍和自卑感、缺乏信心等不良心理。

另一方面,患儿的动作和发声不仅会干扰自己的注意力,还会扰乱课堂纪律,导致老师批评、同学排斥和学习成绩下滑。而合并多动症的TD患儿有更强的攻击性和更差的生活质量。

特别是那些发病年龄较早的抽动障碍患儿预后较差,甚至终生不愈,这些患儿可有行为问题和人格的缺陷。这些患儿在治疗及防护过程中常需要更多的照顾,使得家长的生活负担加重。

(3)家长自身:

年轻父母的生活压力较大,其本身可能因工作和社会上的不顺心不如意导致一些焦虑、人际关系敏感甚至抑郁等消极情绪。而抽动症患儿的家长在养育方式大多均倾向于惩罚、严厉、高拒绝、否认与过分干涉和保护,家庭氛围表现为低亲密度、情感表达受限、缺乏文化娱乐活动和高矛盾性、高控制性。

儿童在充满矛盾、高期望而又缺乏亲情交流的环境中成长, 将会产生惊恐不安、精神高度紧张的心理状况。这些不良因素在导致抽动障碍患儿的发病中起着极为重要的促进作用。

而在患儿表现出抽动症症状时,大部分父母对抽动的了解不足可能也是导致父母更加焦虑的原因。家庭因素是维系人们精神生活的重要纽带,对患病成员的影响更大,一个家庭成员的精神心理障碍或行为缺陷是病态家庭系统的一种表现,父母的教育方式、经济条件、为人处世、一言一行都无形中影响着孩子的人生观、世界观和价值观的形成。所以我们在临床总有这种体会:大多孩子的抽动症状,都和家长有关,大多是家庭自身问题的反映。

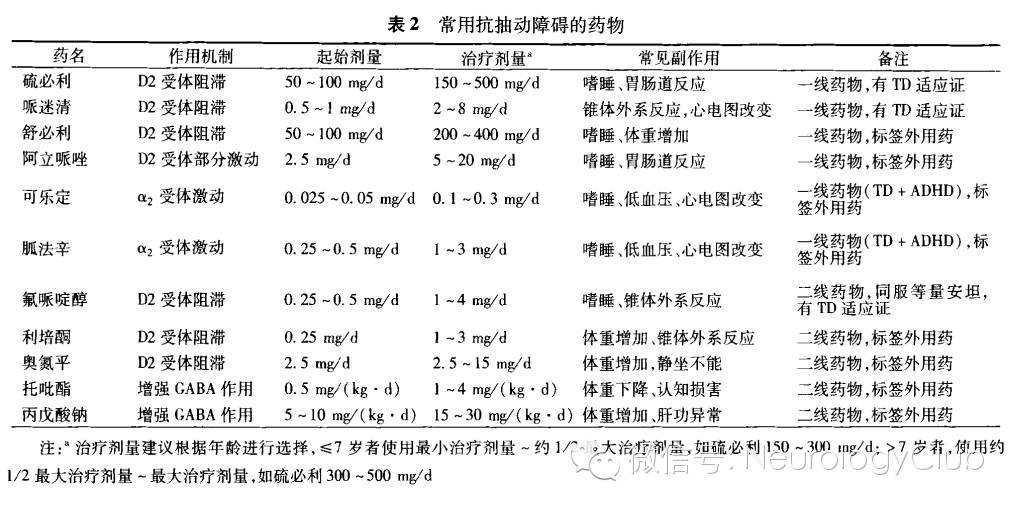

(4)西药:多采用氟哌啶醇、泰必利等镇静、抗精神病药物治疗, 特别是有些治疗西药说明书上标注着“治疗精神分裂”等疾病。

(5)中药:见效没有西药快,口感差、需要天天煎药。

(6)外界:目前社会对本病的了解较少,TD小朋友的社会排斥、欺凌和歧视其实很大程度上是由老师、同伴和周围人对疾病的误解引起的,来自于外界的非议还可能加重患儿抽动程度和社交恐惧。

而其抽动、秽语等症状, 伴发的强迫、攻击等不正常行为问题及感知觉缺陷使患儿父母面临如何向周围人群解释疾病的压力, 加上患儿父母潜在的羞耻感等都导致其出现焦虑、紧张等心理问

文献报道及临床发现,大多是孩子妈妈表现出更强烈的焦虑、抑郁状态,为什么呢?

这可能是受中国传统文化的影响。很多家庭中常常是妈妈担任主要的陪伴和教育孩子的任务,母亲作为家庭的主要照料者,与子女有更多的接触,承担着照顾患儿的大部分责任,更有可能对患者给予更多的关注,常常过分关注于子女身上各种表现,使得她们的高情感过分参入明显多于父亲,特别关注孩子身体健康,孩子一生病就非常焦虑,寻医问药,每天念叨很多次,甚至认为应该对子女的患病负一定的责任,表现出心理上的内疚和情感上的焦虑。

家长的支持是患儿恢复的最大基础。父母的焦虑抑郁情绪作为一种环境影响因素,会一步一步的传递给孩子,不仅增加患儿的压力诱发抽动,还可能影响家长对治疗的依从性,从而形成恶性循环。所以家长焦虑的缓解也是帮助孩子减轻症状的一部分。降低患儿家长的焦虑程度, 使其提供更高的社会支持, 将有利于患儿的治疗及护理。