点击上方蓝字关注我们

常常有人拿着B超单来问我胆囊息肉是怎么回事?有些B超单上写着胆囊隆起样病变,有些写着胆囊息肉样病变。每当患者看到病变两字,一下子就紧张起来了,其实,胆囊息肉样病变和胆囊隆起样病变说的同都是一回事,指的都是胆囊息肉。且不可遇“变”惊魂。

那胆囊息肉究竟是个啥?

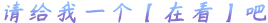

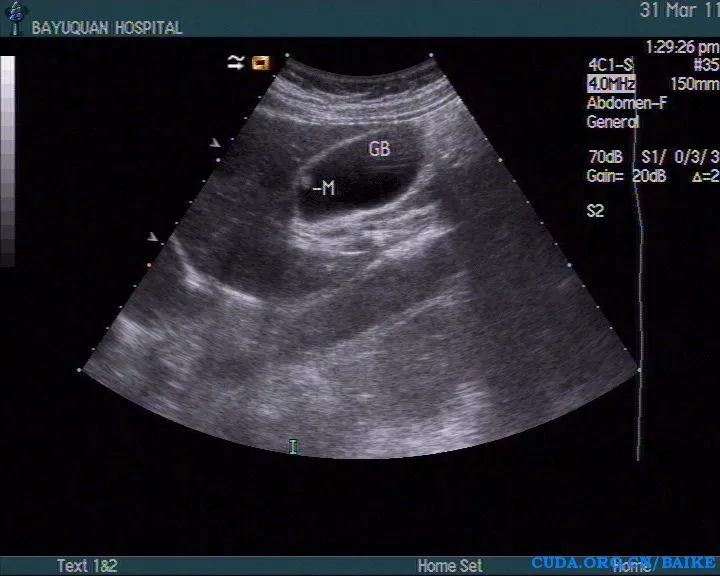

首先我要说,胆囊息肉是B超检查的产物,在没有B超之前,胆囊息肉是个查不出来的,在现在各种影像学检查这么发达的情况下,检查胆囊息肉准确率最高的仍然是是B超。我们知道,胆囊结石的B超表现是:强回声伴声影随体位移动。而胆囊息肉的B超表现呢?大同小异,也是强回声伴声影,区别只是,不随体位移动。也就是说,结石是长在胆囊腔里,息肉是长在胆囊壁上。也就是说:凡是胆囊壁向腔内突出,呈息肉样突起的一类病变都叫胆囊息肉,也叫胆囊隆起样病变,或胆囊息肉样病变。总之,胆囊息肉不是一种病,而是一类病,是一类病的总称。

胆囊息肉病因复杂,与胆囊炎症,胆囊结石,胆固醇代谢异常均有密切关系。占胆囊切除标本的1%到10%。有些是术前发现的,有些是在治疗其他胆囊疾病时发现的。胆囊息肉包括肿瘤性息肉和非肿瘤性息肉,也就是所谓的真性息肉和假性息肉。事实上,谁真?谁假?影像学检查是很难明确其性质的,只能依靠病理诊断。所以姑且称其为“胆囊黏膜隆起性病变”。

胆囊息肉在病理上有良恶之分,但绝大多数都是良性息肉,也就是假性息肉。常见的胆囊息肉主要有:

1):胆固醇性息肉

其实质是胆固醇沉积,在胆囊壁上表现为桑椹状黄色突起,有些最终会变成胆囊结石;

2):炎性息肉

又称肉芽组织性息肉,常与急,慢性胆囊炎或黄色肉芽肿性胆囊炎,胆囊结石并存;

3):腺瘤样息肉

直径通常小于5毫米,且常为多发。胆囊腺瘤样息肉是潜在的癌前病变,与胆囊癌的发生有关。临床上有个误区。甚至好多指南上也是这样互相抄来抄去,错误的认为小于1cm的息肉不会癌变,或者认为多发的息肉不会癌变。这种认识是完全错误的,有些息肉可能很小,但它一开始可能就是癌,毕竟癌就是从一个细胞开始癌变并逐渐长大的。我们曾经有一个病人,中年女性,多发息肉,息肉都在5毫米左右。当时问医生要不要做手术?医生很肯定的说多发息肉不会癌变,等孩子放假以后再做手术。四个月后做腹腔镜胆囊切除术,术后病理为高级别上皮内瘤变,也就是说属于胆囊癌变的早。幸亏患者没有听信绝对不会癌变的这种说法。这个病人我曾经发过朋友圈。重要的事情再说一遍:小于5cm的息肉和多发息肉恰恰是腺瘤样息肉的表现,是有可能会恶变的。

4):纤维性息肉

这种息肉多同时伴有胆囊结石和慢性胆囊炎,且息肉往往较大。与结石并存的息肉是癌变的一种危险因素。

5):淋巴样息肉

可单发,可多发。通常较小。

6):混合性息肉

不同类型的息肉混合存在。

腺瘤样息肉的癌变率约为0.2%。其实这是一个很低的一个数字。胆固醇息肉癌变既往有过报道,我们去年也曾遇到过。

总之,胆囊息肉的发病率没有胆囊结石的发病率高。胆囊腺瘤样息肉也只占胆囊息肉的25%,而腺瘤样息肉癌变率更低至0.2%。但好多人不怕胆囊结石癌变,而担心胆囊息肉癌变。这真是一件很奇怪的事情。其原因就在于好多人对胆囊息肉并不了解。在医生当中也存在误区。

关于胆囊息肉恶变的危险因素及手术指征人们从息肉的大小,多少,是否合并有胆囊结石及慢性胆囊炎,患者年龄的大小等方面给出了意见。一般认为单发的,宽蒂的,大于1cm的,年龄在50岁以上的,合并有胆囊结石的是癌变的危险因素。但事实上,低龄的,多发的,小息肉,胆固醇息肉,都有癌变。难怪曾有文章将胆囊癌的发生归结为运气不好。

作者:

吴小兵:海军军医大学附属东方肝胆外科医院胆道一科姜小清团队骨干医生。

END

长按指纹识别二维码,快来关注我们吧