脊髓损伤(SCI)是一种严重的神经系统疾病,常导致损伤平面以下的感觉、运动功能障碍,以及疼痛、二便失禁等问题,极大影响患者生活质量。脊髓电刺激(SCS)作为一种神经调控技术,近年来在改善脊髓损伤后遗症中展现出显著潜力,成为医学领域的重要突破。

脊髓电刺激如何发挥作用?

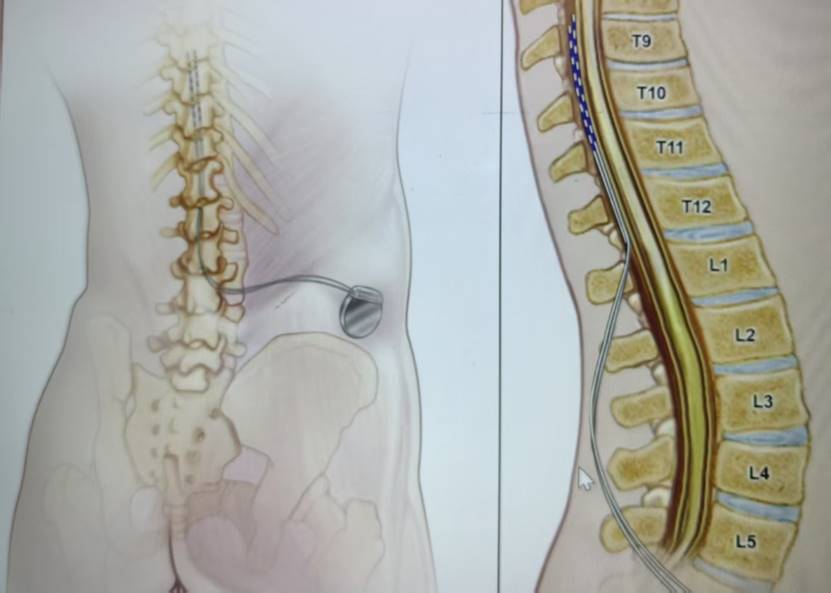

SCS通过在脊髓硬膜外腔植入电极,发送特定频率的电脉冲,调节受损区域的神经活动。其核心机制包括:

疼痛信号抑制:高频电脉冲激活脊髓中的粗神经纤维(Aβ纤维),抑制痛觉信号传递,缓解神经病理性疼痛。

神经功能重塑:刺激可促进残留神经通路的激活,增强大脑与脊髓间的信号传递,帮助恢复运动功能。

自主神经调节:通过刺激特定脊髓节段,改善膀胱、肠道功能紊乱,缓解二便失禁。

临床应用的意义

缓解慢性疼痛

脊髓损伤后,约70%患者会经历顽固性疼痛。SCS能有效阻断疼痛信号传导,临床数据显示,58%的慢性背痛患者疼痛减轻超50%,且效果可持续数年。

促进运动功能恢复

对于不完全性脊髓损伤患者,SCS联合康复训练可激活残留神经通路,增强肌肉控制能力。复旦大学团队开发的“脑脊接口技术”甚至实现了突破:通过脑部与脊髓电极联动,绕开损伤区域,让截瘫患者在术后数周内恢复站立和行走能力。瑞士洛桑团队的研究也表明,SCS使完全瘫痪患者重新获得骑自行车、游泳等能力。

改善自主神经功能障碍

脊髓损伤常导致神经源性膀胱和肠道功能障碍。SCS通过调节脊髓自主神经中枢,帮助患者恢复部分排尿、排便控制能力。

脊髓电刺激为脊髓损伤患者提供了从疼痛管理到功能恢复的多维度解决方案。尽管仍面临个体差异、长期耐受性等技术挑战,但其在神经重塑和联合治疗中的潜力令人期待。未来,随着脑机接口和人工智能的融合,SCS或将成为脊髓损伤康复的“钥匙”,帮助更多患者重获生活希望。