肿瘤已渐成为人类重大杀手之一,其死亡率仅次于心脑血管疾病,且呈上升态势。中医药防治肿瘤在我国历史悠久,是我国肿瘤防治的特色,在配合放化疗减毒增效,术后防复发转移,或单独应用改善临床症状、提高生存质量、延长生存期方面均有明显优势。中医疗肿瘤大法可归纳为扶正培本法、清热解毒法、活血祛瘀法、除痰散结法、以毒攻毒法、外治抗毒法,而扶正培本法可分补阴阳,补气血,补五脏,攻补兼施等治法。广安门医院的研究表明中医抗肿瘤的最大特点和优势在于对机体的整体调节,使紊乱的机体内环境达到平衡状态。得出扶正培本是肿瘤治疗的基本大法 。尽管如此,临床中部分疗效仍不十分令人满意。据天津中医药大学基础医学院的孟静岩等统计1998-2007年中国知网中国期刊全文数据库所收录的全国各杂志社的期刊和中医学院学报所刊登的关于中医药防治恶性肿瘤的临床报道论文,治疗上除扶正治疗以外,以清热解毒为主的方剂占有很大的份量,而以温阳为主的方剂只占其中很小的一部分。可见肿瘤中医治疗中清热解毒为现阶段主流。为能进一步提高中医治疗肿瘤的疗效,本文特就肿瘤治疗中强调应顾护阳气提出一些探讨 。

1. 肿瘤多属寒、痰、瘀、毒互阻而成,性质多属阴

1.1古籍对肿瘤寒热属性的再认识:肿瘤的寒热之争由来已久,注重清热解毒的学者们一定可以找到古代文献关于肿瘤属热属性的经文,此处不加赘述引用。此处只找一点关于肿瘤属寒的经文以更好地支持本人的观点。《黄帝内经》在病因上特别强调肿瘤是由风邪和寒邪所引起,如《灵枢·九针十二原》谓“四时八风之客于经络之中,为瘤病者也”,《灵枢经·百病始生》谓:“积之始生,得寒乃生,厥乃成积也。”《灵枢经·水胀》谓“肠覃何如?岐伯曰:寒乃客于肠外,与卫气相搏,气不得荣,因有所系,癖而内著,恶气乃起,瘜肉乃生…石瘕何如?歧伯曰:石瘕生于胞中,寒气客于子门,子门闭塞,气不得通,恶血当泻不泻,衃以留止。”归结起来和毒邪内蕴,七情所伤,瘀血结聚,痰湿凝结,正气不足有关。

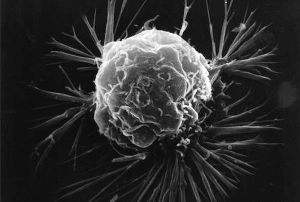

1.2肿瘤现代寒热属性之争,本人认为肿瘤多属寒邪夹风:孙桂枝主任医师认为肿瘤的发生和某些病毒感染,高热量饮食有关,加上肿瘤生长快、侵袭性和转移性强,认为肿瘤属火热性质的偏多。郁仁存、凌昌全、周仲英等一大批专家学者都对肿瘤的癌毒学说取得共识,这可能是当今治疗肿瘤以清热解毒为主的主要原因。王锦鸿教授则认为肿瘤形成期漫长, 质地坚硬, 无红热痛的肿块, 总体来讲是“阴凝”而成。

1.2.1 “癌毒”不等于热毒。癌毒是不同于热毒、疫毒、湿毒、痰毒、瘀毒等一般邪毒, 《周礼·医师章》谓“医师聚毒药以供医事”,《素问》谓“大毒治病,十去其六”。传统的中医理论之中,毒就是药物的偏性。医生治病就是用药之偏性纠正、弥补病人之偏性,以达到平衡,恢复健康。癌毒之所以为毒是因为它有“峻烈、顽固、相兼”的特性,并不是单纯指热毒。“癌毒”久而羁留不去, 耗阴伤阳, 蚀骨侵肌, 危及生命, 常用中医治疗方法不易彻底消除“癌毒” , 不能有效控制其复发和转移。 王锦鸿反认为“癌毒”的性质多为“阴邪”。

1.2.2痛疼多由寒邪引起。痛疼是肿瘤病人的主要症状之一。古代文献没有针对肿瘤痛疼的专门论述,如《灵枢·厥论》谓“真头痛,头痛甚,脑尽痛,手足寒至节,死不治。”类似于脑肿瘤引起的头痛。《诸病源候论》说:“肺尽,脉浮而毛,按之辟易,胁下气逆,背相引痛…”类似肺癌引起的痛疼。但《素问·举痛论》中关于痛疼的论述中病因多属于寒。当代耿刚主任将痛疼病因归结为风、寒、毒、痰、气、瘀所致。病机无非就是不通或不荣,但最主要原因还是寒邪。

1.2.3肿瘤生长快、易转移是风的特性。肿瘤细胞的侵袭、转移是恶性肿瘤生物学行为的基本质特征之一,是大多数癌症患者治疗失败的主要原因。关于肿瘤的转移特性有张健提出的“传舍理论”、王文萍提出的“痰毒流注学说”、贺用和提出的“内风暗旋,肝风内动”学说。风为百病之长,故治疗当祛风为先。从朱良春老先生、王沛教授应用虫类药治肿瘤取得独特疗效来看可以应证肿瘤有风的特性。虫类药为血肉有情之品,大多偏咸、偏辛,能行、能散、能活血通经络,虽不单纯是驱风之效,但《医宗必读卷十·痹》谓“治风先治血,血行风自灭”。活血,通络,散结和祛风还是有很大关系的。风善行而数变,病性属阳,但和火、热是有本质区别的。当然风在正虚的基础上更容易产生。

2.顾护阳气是肿瘤扶正培本治疗的重要手段之一

2.1注重整体观,晚期肿瘤患者宜温阳:整体观念是中医的精髓之一,中医治疗肿瘤强调的是治人,而不单是治瘤,所以单纯地盯着肿瘤进行施治也不合中医的精髓思想。肿瘤一旦发生,机体之所以有六经八纲一般的规律反应,主要的原因不是来自疾病的外在刺激,而是来自机体抗病的内在作用。既是说,症状,症候,各个证的出现,不是决定于受了什么邪,而是决定于外邪与人体相争后所反应的症状。高振华认为晚期肿瘤患者的病机特点和证治规律与《伤寒论》三阴病证具有颇多吻合之处。殷东风主任医师统计了辽宁中医药大学附属医院肿瘤科住院的187例晚期肿瘤患者中,出现的临床症状比例如下:纳呆145例(77.5%),乏力129例(69%),痛疼85例(45.5%)….恶心64例(34.2%)…呕吐44例(23.5%),腹胀43例(23%)…尿频及泄泻各14例(7.5%),下肢浮肿12例(6.4%)等。并认为晚期肿瘤患者,处于代谢低下及恶液质状态。从以上病人的反应中我们可以看到肿瘤中晚期病人大多属脾肾阳虚,需要扶正为主的治疗,而且扶正治疗最后都要落实到补先天或后天脾肾之阳上来。

2.2放化疗后更应注重温阳:中医学认为放射线属“火热毒邪”,化疗药也是一种热毒之药,人们往往只注重热毒过剩伤阴的问题。《素问·阴阳应象大论》谓:“寒伤形,热伤气,气伤痛,形伤肿” 北京中医药大学王洪图教授多次强调同气相求,认为火热之邪不单纯只是会伤阴的,而且是会伤阳的。 黄维中统计了化疗后症状依次有:恶心、呕吐、腹泻、纳差、自汗多、倦怠乏力、爪甲不荣等,从辩证上都可辩为脾肺气虚或脾肾阳虚。同理,放疗造成的伤阴,若能在滋阴药中适当地加入温阳药以阳中求阴,能增加疗效。所以肿瘤的放化疗过程中既使有火热因素存在,也不能只见火毒之实,而不见全身之虚。需从整体观念出发,进行扶正培本治疗,而扶正培本治疗过程当中又要注重阳气。

3 . 温阳是驱除痰、瘀的有效方法。《素问·生气通天论》谓“营气不从,逆于肉理,乃生痈肿”。 孙秉严认为肿瘤之局部肿物,是由于脏腑的功能失调,致使痰、瘀、积滞、热毒等在癌毒条件下互结而成。既然癌毒常和痰、瘀等互结在一起致病,而目前对除癌毒没有什么好办法,我们可以先从化痰瘀入手,使癌毒无所依附。从中医外科局部辨证看肿瘤,体表的肿瘤初起一般皮色如常、无焮红、肿痛,从局部发展看包块生长缓慢,不长到一定程度不易溃、溃后难愈合,类似于“阴疽”、“石疽”、“痰核”、“顽疮”等属中医阴证。外科用药注重温通,阴证治当温通为主,既使是阳实症也忌用一派苦寒。痰为阴邪,对于痰饮的治疗,张仲景《金匮要略》指出:“病痰饮者,当以温药和之”。而血得温则化,得寒则凝。从治痰和化瘀的角度出发,都应更注重患者的阳气。邓铁涛、朴炳奎等有运用“痰瘀相关理论”治疗肿瘤的良好经验。徐泽也从现代医学角度证实肿瘤患者存在高凝状态,活血化瘀可明显减少肿瘤转移和复发。

结论:肿瘤大多属于“阴凝”而成,性属阴寒挟风;虽放化疗性属火热,也要注意其火热伤阳。扶正培本治疗是肿瘤治疗中的基本大法,而顾护脾肾之阳又是扶正培本治疗中的重中之重。癌毒往往和瘀血,积滞,痰饮,热毒等相互作用下聚结成肿块,目前对癌毒无有效解毒方法,可先通过温化痰饮,活血化瘀等方法使癌毒无所依附。肿瘤整个治疗过程中要注意温法,既使根据病情需要使用清热解毒药的同时也要注意不要伤及人体阳气,或适当地加入温阳药。正如《内经》所谓“阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰”。当然,顾护阳气只是肿瘤治疗过程中众多的方法之一,临床上要注意和其他各法结合应用,才能进一步提高疗效。

参考文献:略