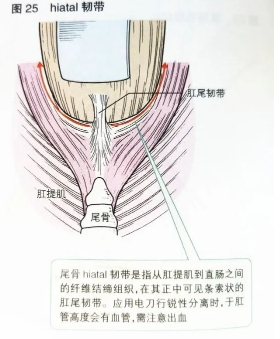

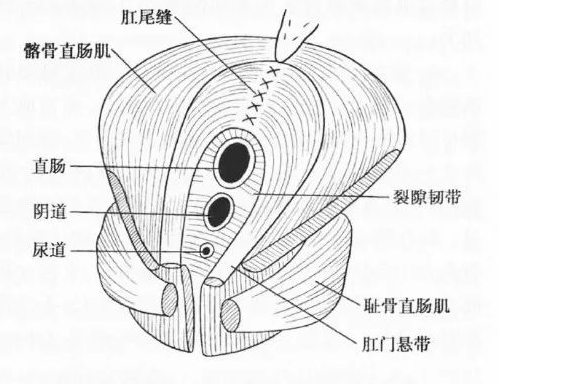

(一)裂孔韧带(hiatal ligament)

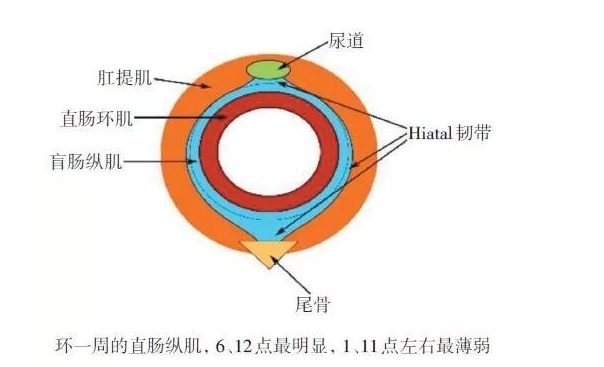

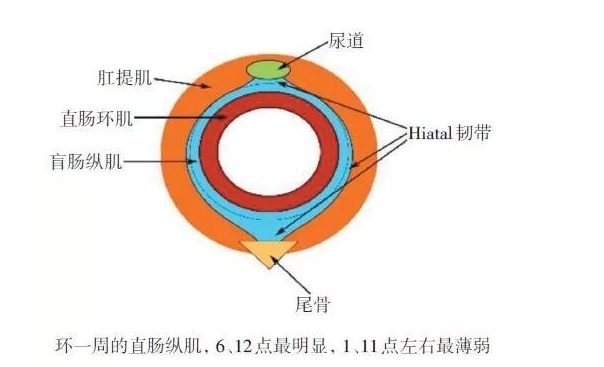

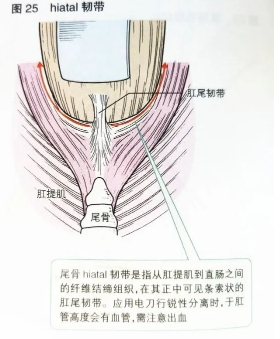

1975年,Shafik首先提出Hiatal韧带的概念,Shafik最初的观点是认为在肛提肌与穿过肛提肌的器官(直肠、阴道、尿道)之间的肛提肌裂孔中有韧带组织相连接,将其命名为裂孔韧带(hiatal ligament),即Shafik认为Hiatal韧带是环绕肛提肌裂孔一周的韧带组织。而后,由于ISR的推广,尤其是腹腔镜技术的应用,发现在肛提肌上只有直肠后正中的一束坚韧的组织比较明显,在日本书籍中(斋藤典男等)更习惯将这一束称为Hiatal韧带。张宏等认为这一束结构可称为狭义的Hiatal韧带。实际上,Hiatal韧带到底是环周还是一束也未得到统一。Muro等和Tsukada等分别发表了关于直肠纵肌、肛提肌以及肛门括约肌解剖关系的研究,Hiatal韧带在直肠部分其实是直肠纵肌的分支,具体表现为直肠纵肌在穿出肛提肌裂孔前分出扇形的肌纤维束依附固定在肛提肌上,这部分肌肉分别在6、12点肥厚发达(6点尾骨方向最明显),然后分别由后向前、由前向后往1、11点方向逐渐变薄变弱甚至消失。前方的Hiatal韧带通常并不被结直肠外科医生所重视,反而是泌尿外科经常提到这个结构,解剖命名为直肠尿道肌。

裂孔韧带的其他命名

1.日本专家安野正道直接称直肠后方正中的这一束坚韧的组织为肛尾韧带。

2.Kinugasa等则把上述所谓hiatal韧带归为腹侧肛尾韧带。

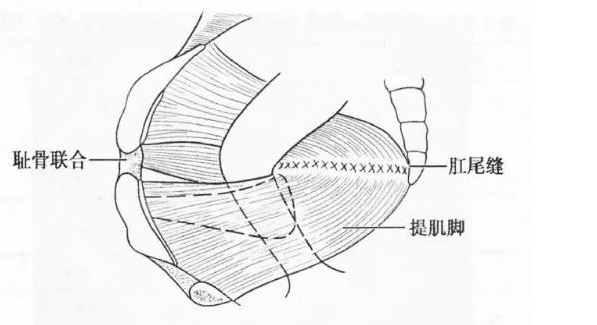

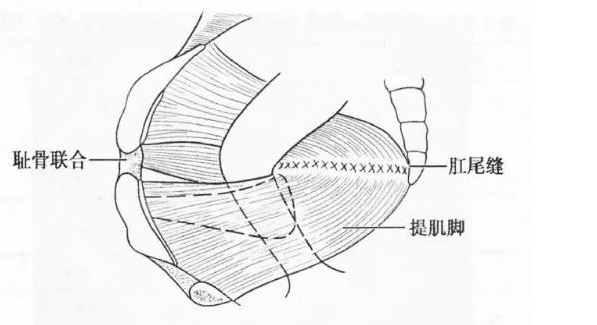

(二)肛尾缝(anococcyaeal raphe)

两侧肛提肌纤维在尾骨前方交叉形成的中缝称肛尾缝,平均缝宽1.42±0.29cm,厚0.18±0.05cm,大部分为单交叉型(80%),部分为三交叉型(20%)。该缝为板状的肌性腱性结构,故又称提肌板(levator plate); 除髂尾肌纤维外,还有耻尾肌和耻骨直肠肌后部纤维参加,其上下覆以盆膈上下筋膜。提肌板前缘即提肌裂孔后界,在正常情况下,板呈水平位或拱状。排便时,板的前缘向下倾斜,提肌裂孔增大。当腹压增加时或急性压力下,髂尾肌可反射性收缩,抬高提肌板,对抗腹压并稳定盆底器官,防止其从板的前缘下滑。

1.尾骨肌缝(Coccygeal muscular raphe):Courtney(1948)

2.提肌缝(Levator raphe):Oh and Kark(1972)3.肛尾缝(Anococcygeal raphe):Shafik(1975)4.背侧肛尾韧带(Dorsal layer of the anococcygeal ligament):Kinugasa(2011)5.肛尾韧带(深部)(deep ACL):Jin(2015)亦有部分著作直接称该结构为肛尾韧带(如黄家驷外科学、腹腔镜大肠癌手术学等),黄家驷外科学称肛尾缝为肛尾韧带显然和前一页关于肛尾韧带的描述相矛盾(详见肛尾韧带部分)。

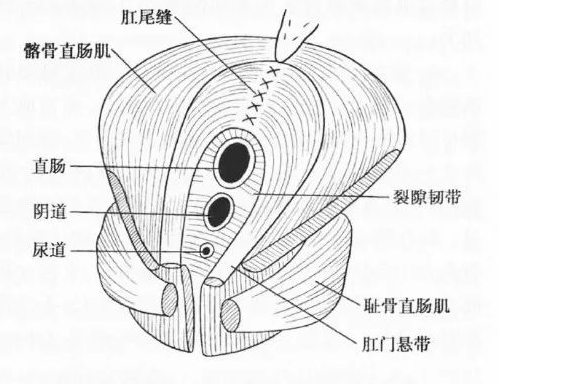

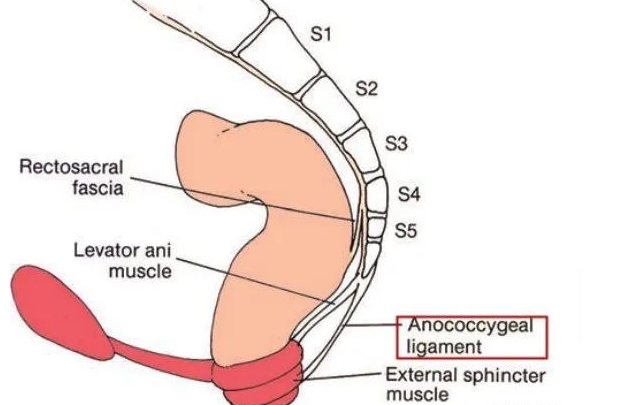

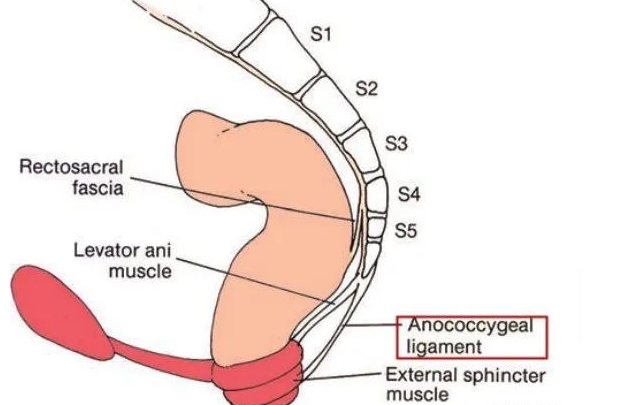

(三)肛尾韧带(anacocoygeal ligament)

Toldt(1903)最早提出肛尾韧带的概念,肛尾韧带为尾骨尖与肛门之间的纤维性结缔组织,含有下列成分:外括约肌深部有少量纤维,但不恒定;

外括约肌浅部止于尾骨的肌束;

后三角间隙浅层的蜂窝组织;

有时外括约肌皮下部有少量纤维参加。

外括约肌浅部止于尾骨的肌束是肛尾韧带的主要构成,肛尾韧带对保持直肠与肛管间的正常角度十分重要,手术切断肛尾韧带,会造成肛门向前移位,影响正常排便。

1.肛尾缝(Anococcygeal raphe),Oh and Kark(1972)2.肛尾韧带(浅部)(supf ACL):Jin(2015)