意识障碍(disorders of consciousness,DOC)分为持续性植物状态 (persistent vegetative state,PVS) 和微意识状态(minimally consciousness state,MCS)2个层次。PVS意识恢复较困难,而MCS具有较好意识恢复潜力。

目前,对MCS应给予更积极治疗已成共识,但却无确切有效的治疗手段,使得原本就存在的医学、伦理及法律问题争论更加激烈。近年来,针对DOC,药物、神经康复等领域都进行了研究和尝试,其中以脊髓电刺激(SCS)为代表的神经调控技术最为突出,极有希望最先成为有效的治疗手段。

首都医科大学附属北京天坛医院何江弘教授团队在DOC的神经调控治疗领域进行了系统性的研究和临床实践,并牵头起草和出版了两个专家共识:《慢性意识障碍的神经调控外科治疗中国专家共识》(2018年版)、《慢性意识障碍诊断与治疗中国专家共识》(2020年版)。其在SCS治疗DOC的临床经验和相关研究处于国际领先水平,并开创了短时程SCS疗法在DOC领域的应用,极大地推动了该疗法在国内的普及应用。

本文总结了何江弘教授团队在SCS治疗DOC领域的部分研究论文,如有错误或遗漏之处,敬请批评指正!

SCS治疗意识障碍的疗效分析

及其相关因素

2022年,何江弘教授团队回顾性分析SCS治疗的110例慢性DOC患者的临床资料[1],其中79例为植物状态/无反应性觉醒综合征(VS/UWS),31例为微意识状态(MCS),患者性别、年龄、病因无显著差异。手术指征为:(1)大脑局部损伤小于30%,(2)患者fMRI并采用pDOC R软件包分析,关键脑网络激活和连接大于30%,(3)MMN大于1,(4)Synek等级低于Ⅲ。术后3、6、12个月对所有患者进行临床随访,首先采用GOS量表进行预后评分,随后根据CRS-R量表进行分类,对住院患者进行脑电图检查。根据患者临床症状转归和评分结果共同评价手术疗效。

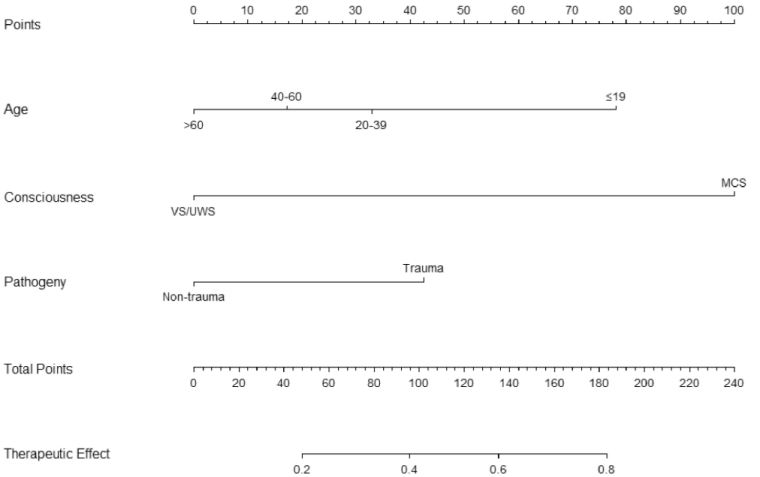

术后6个月随访结果:有效35例,无效68例,7例死亡;总体有效率为31.8%。MCS组20例/31例(64.52%)预后良好,而VS/UWS组15例/79%(18.99%)预后良好。研究进一步指出,年龄较轻(小于19岁)和MCS状态与阳性结局显著相关。

DOC患者接受SCS治疗后功能预后相关因素的列线图(Nomogram)

短时程SCS在意识障碍中的应用

虽然SCS创伤小、安全性高,但相较于TMS或tDCS等无创的促醒方式,其有创操作在一定程度上限制了在DOC患者中的早期应用,这可能会导致一部分患者错过最佳的治疗窗口。

短时程SCS采用经皮穿刺的方式,具有创伤小、患者医疗费用低的特点,目前已广泛应用于慢性疼痛的治疗。

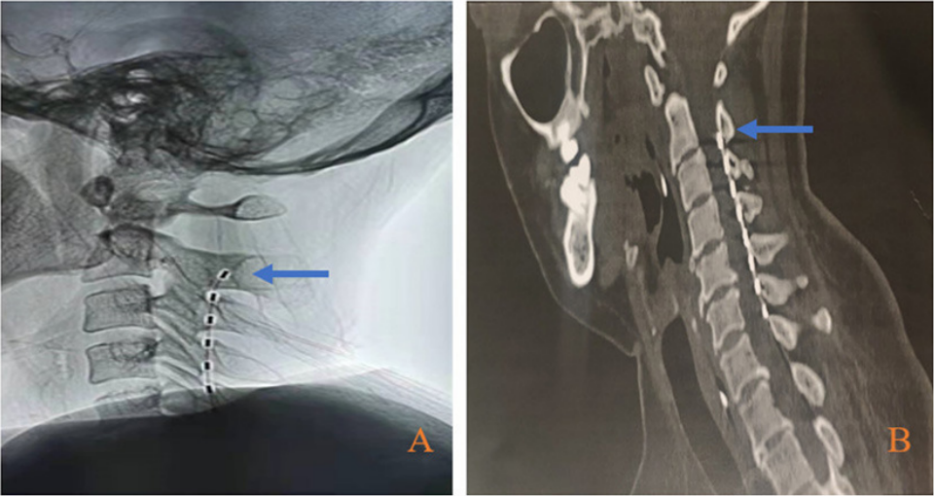

2022年,何江弘教授团队首次发表了短时程SCS应用于DOC患者早期治疗的研究[2],研究纳入31名患者接受2周的短时程SCS治疗,其中15名患者接受5Hz刺激,16名患者接受70Hz刺激。

术后3个月随访,采用CRS-R评估疗效,总有效率为48%(15/31),其中MCS有效率为62%(13/21),VS/UWS为20%(2/10)。70Hz治疗组有效率高于5Hz治疗组(56% (9/16) vs 40% (6/15)),但两组无显著差异。

SCS用于意识障碍的手术技术

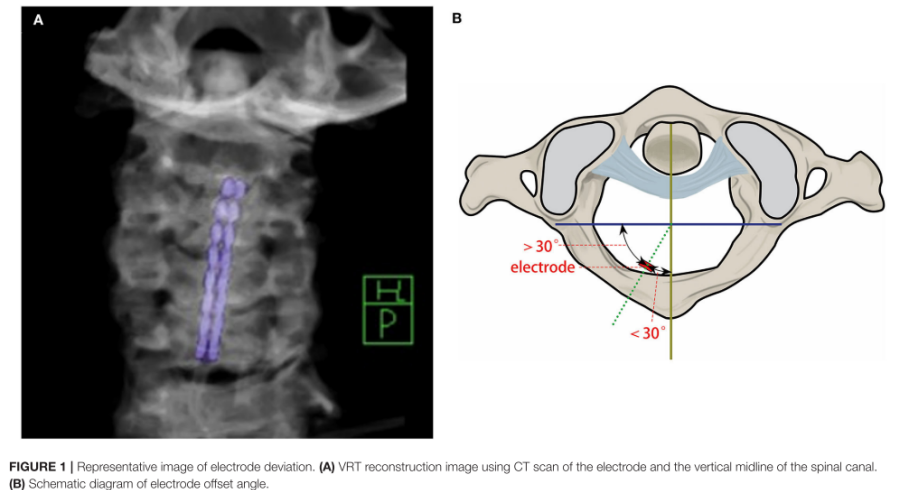

何江弘教授团队既往的研究表明,患者的临床特征和刺激参数都会影响SCS治疗意识障碍的疗效,然而手术相关因素对疗效的影响,尚不清楚。通常外科手术可以确保大多数电极放置在C2-C4的中线,但难免会有部分电极偏离中线。2022年何江弘教授团队回顾分析了157例患者的临床数据,其中27例患者发现术后电极偏离中线[3]。

研究表明,电极的偏离与患者的疗效显著相关。电极偏离中线较小的患者,其CRS-R评分的改善显著优于电极偏离大的患者,且随着术后时间的延长,电极偏离小的患者CRS-R评分改善更快。研究进一步指出,当电极偏离角度大于30°时,对偏侧脊髓运动神经元的刺激明显增强,表现为同侧肢体肌肉的震颤更为强烈。与偏差较小组相比,该组能耐受的刺激幅度显著降低,从而使得治疗效果下降。另外电极偏离越大,更易出现阵发性交感神经亢进(PSH)等并发症,也阻碍了患者意识的恢复。

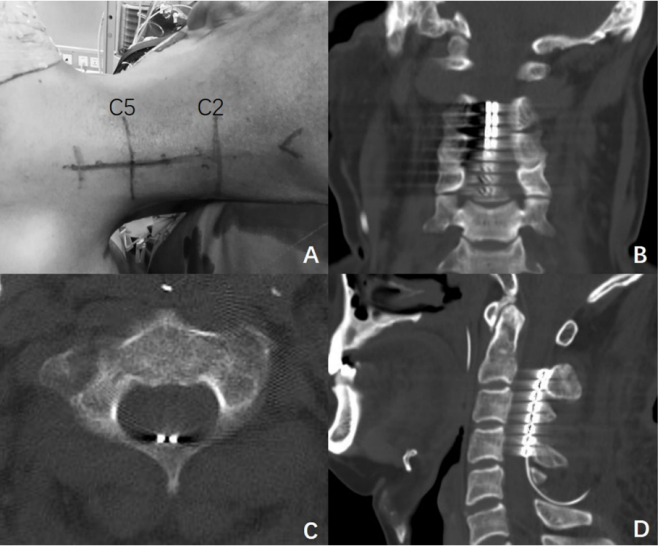

传统的电极植入方式采用一般以C5棘突为中心,切口取C2-C7,分离肌肉至椎板,咬除C5部分椎板和黄韧带,经硬膜外腔将外科刺激电极植入至C2-C4水平的颈部椎管硬膜外。为提高电极的中线覆盖,何江弘教授团队提出了一种C2-C3硬膜暴露的电极植入方式[4]。患者采用90°侧卧位,从C2到C5沿棘突中线切开,咬除C5椎板后,在C2-C3椎间韧带处开一个小窗暴露出硬膜,电极从C5处一直推进到C2-C4水平,通过C2-C3中间的小窗确保电极位于中线。研究表明,相较于传统电极植入方式,采用C2-C3硬膜暴露的手术方式,电极中线覆盖率显著提高((93.8% vs 54.7%, p = 0.004)。

SCS用于意识障碍的机制研究

SCS对MCS患者额叶脑电δ和γ频段的调节作用

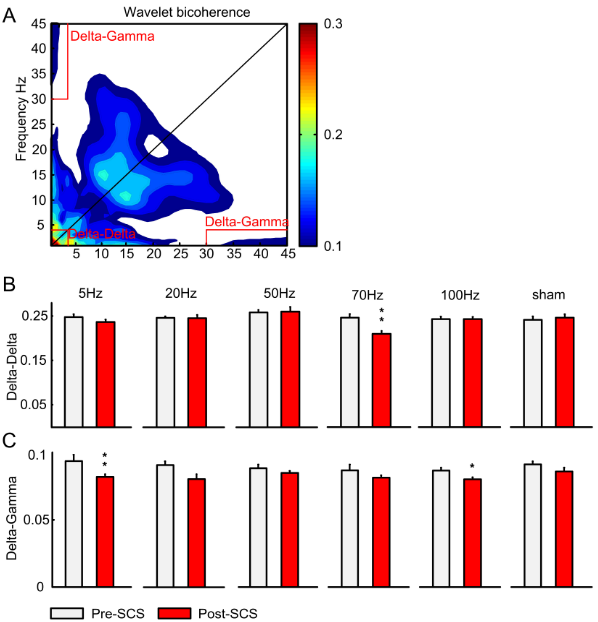

2017年,何江弘教授团队研究了11名接受SCS治疗的MCS患者[5],每位患者总共接受了六个阶段治疗,每次治疗之间至少间隔两天。五个阶段使用频率分别为5Hz、20Hz、50Hz、70Hz和100Hz的真实刺激,还有一个阶段使用关闭刺激器的假刺激。本研究的主要发现:(1)在5Hz、70Hz或100Hz的一次SCS刺激后,发现δ和γ波段的相对功率和同步性显著改变;(2)双相干性分析表明,在70Hz的刺激下,δ内部的耦合显著降低,而在5Hz和100Hz的刺激下,δ和γ之间的耦合降低。然而,20Hz、50Hz和假刺激的SCS在任何区域都没有引起任何频段的变化。脑电图证据表明,SCS可以通过激活形成-丘脑-皮层网络来调节MCS患者的脑功能。

SCS增强MCS患者额叶脑电γ频段的连接性

2017年,何江弘教授团队对SCS治疗MCS患者的功能连通性和网络特性进行了研究[6]。MCS患者分别接受SCS刺激和假刺激。当开启SCS刺激时,发现在局部尺度额-额区和大尺度额-顶叶区和额-枕区连通性明显的下降。全局网络的小世界特性减少,平均路径长度增加,聚类系数减小。关闭SCS后,大尺度连通性和全局网络恢复到SCS前水平,但局部尺度额-额连通性仍显著低于SCS前水平。假刺激时在功能连接和网络方面都没有产生显著的变化。研究结果直接表明,SCS可以有效干预皮层γ活动,干预包括即时的全局效应(大尺度连通性和网络改变只发生在刺激期)和持久的局部效应(局部尺度的连通性变化持续到刺激期之后)。此外,考虑到γ活动的机制和传播,表明额叶皮层在SCS对大脑皮层的作用中起着至关重要的作用。

SCS刺激频率对意识障碍患者血流动力学的影响

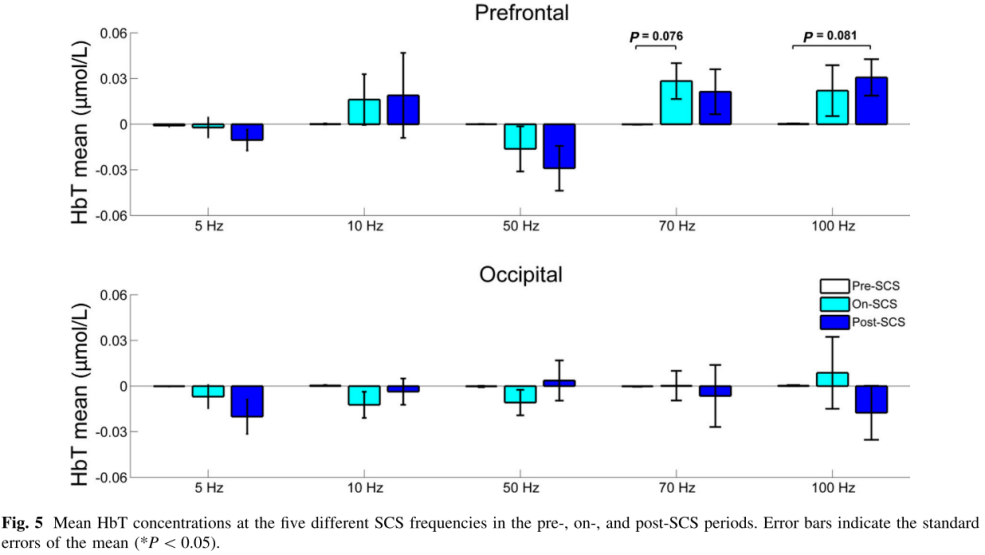

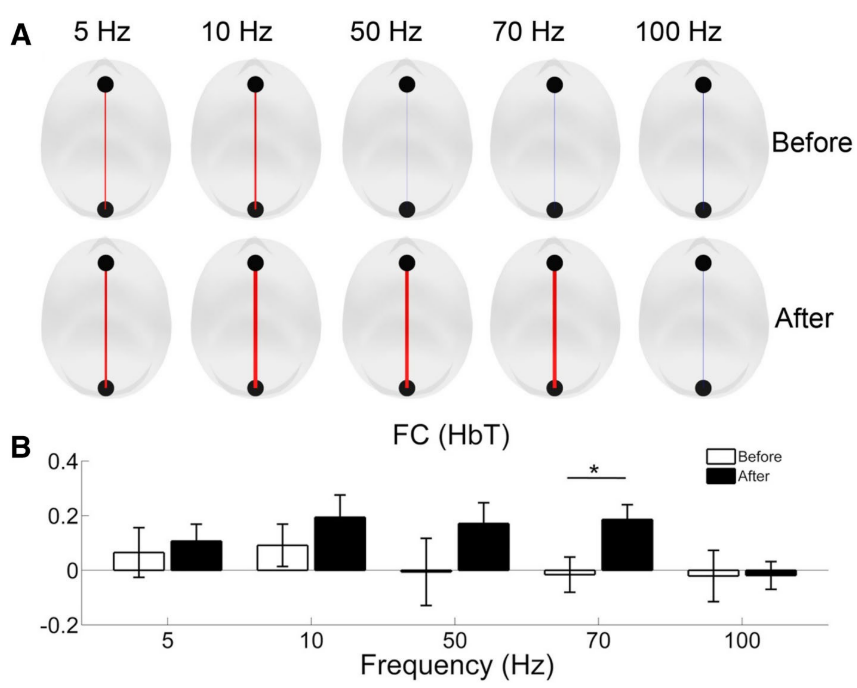

2018年,何江弘教授团队采用功能性近红外光谱技术测量了10例DOC患者在不同SCS频率(5 Hz、10 Hz、50 Hz、70 Hz和100 Hz)下的血流动力学反应[7]。在意识回路的关键区域:前额叶皮层,研究发现在70 Hz和100 Hz时血流动力学反应显著增加,而在50Hz和70 Hz/100 Hz时血流动力学反应显著不同。此外,在70 Hz的刺激下,前额叶和枕叶之间的功能连通性显著改善。这些结果表明,SCS可能通过改善网状结构-丘脑-皮层通路的脑血容量和信息传递,以频率特异性的方式调节血流动力学反应和远程连接(70 Hz明显更好)。

SCS调节意识障碍患者神经活动的复杂性

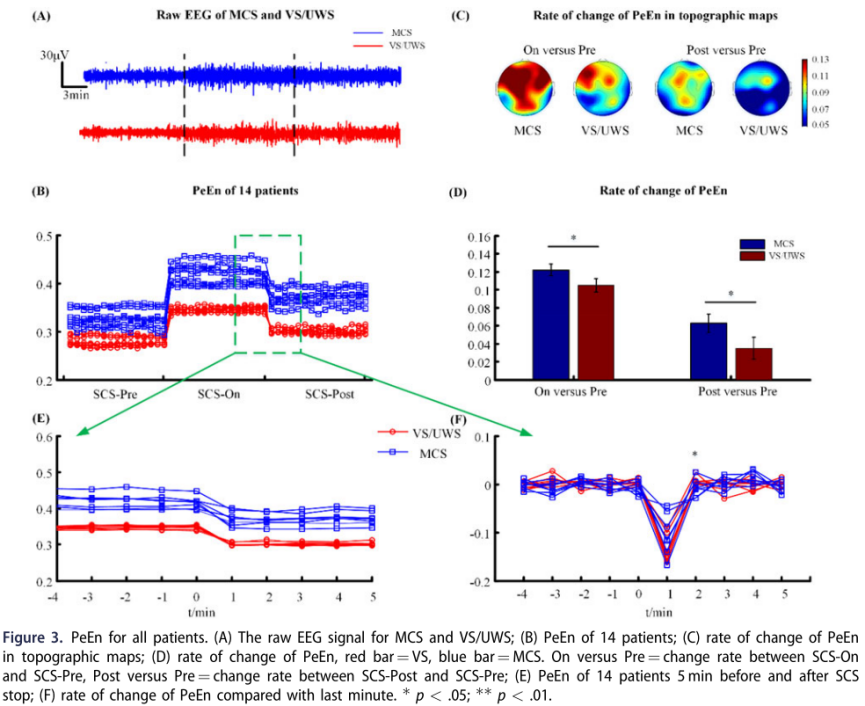

2019年,何江弘教授团队采用神经活动的排列熵(permutation entropy, PeEn)来量化大脑对SCS的反应[8]。选取14例DOC患者,其中7例处于MCS,7例处于VS/UWS。所有患者均接受单次连续20分钟的神经刺激。分别记录SCS前、中、后静息状态脑电图。研究结果显示:SCS与DOC的短期神经活动变化有关。当SCS开启时,与基线相比,PeEn增加。当SCS关闭时,PeEn降低。所有患者在SCS后的PeEn均高于SCS前,且MCS组PeEn的变化比VS组更显著,尤其是在额叶区。因此脑电PeEn可用于评价脑电信号的调节作用,脑电复杂性可能是描述DOC患者脑对SCS反应的重要指标。

短时程SCS可增加后脑局部信息交互

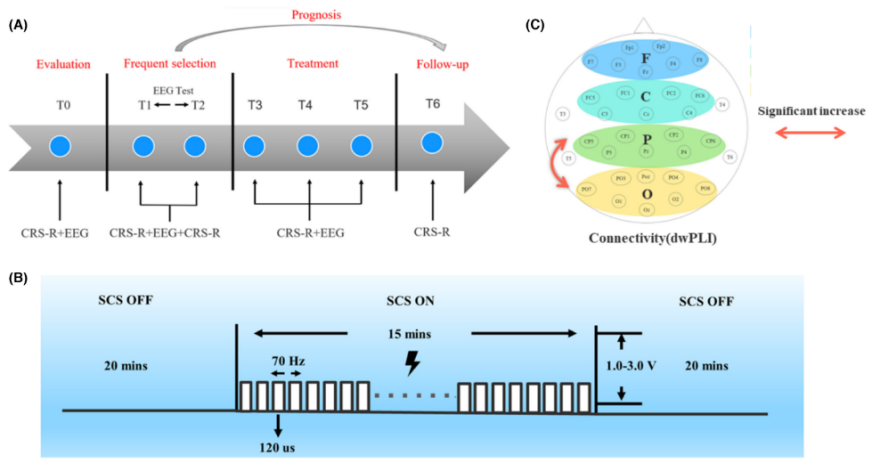

2023年何江弘教授团队的研究纳入23例短时程SCS促醒的患者[9],刺激参数为频率70Hz,脉宽120μs,刺激幅度为亚运动阈值,触点为0-1+2+。确定参数后,进行术后2天内的脑电图测试,包括在脑电图监测下进行单次15分钟连续SCS,以及在刺激前(T1)和刺激后(T2)20分钟在线脑电图记录。然后,两名经验丰富的电生理学家独立观察刺激前后视觉脑电图背景活动的变化。α节律(8–13Hz)的增加或δ节律(1–4Hz)的减少被认为是对70Hz刺激的良好EEG反应。对70Hz刺激有反应的患者被纳入研究。正式治疗持续2周,以刺激5分钟,休息15分钟为周期,每天至少12小时。刺激在晚上8点关闭,以适应患者的觉醒-睡眠节律。

随访3个月后,随访发现10例患者预后良好,列为有效组。有效组治疗后1周(T5)β带顶叶-枕叶(PO)连通性和聚类系数(CC)均高于术前评估(T0)。相关分析显示T1/T2时β CC的变化与T0/T6时CRS-R的变化相关。此外,T0/T5时β中PO连通性和CC的变化也与T0/T5时CRS-R的变化相关。

SCS可能通过增强后脑区域的局部信息交互来促进意识的恢复,脑电图测试中β - CC可预测恢复情况。

专家介绍

何江弘

主任医师, 教授,博士生导师

首都医科大学附属天坛医院神经外科

☑中国医师协会神经修复学分会意识障碍学组主任委员;中国神经科学学会意识与意识障碍分会副主任委员;中国神经科学学会学术委员会委员;中华医学会神经外科分会神经生理学组副组长;中国医师协会神经调控分会委员。多伦多大学神经外科访问学者。主持国家重点研发计划重点专项、国家自然基金面上项目等课题。牵头制定中国专家共识2部。

☑专业特长:昏迷及植物状态促醒治疗。认知与意识障碍患者隐匿意识的多模态检测与评定;无创神经调控(TMS, tDCS等)治疗方案与评定;外科促醒手术及程控技术。基于检测的精准术后程控;残存意识与运动意图的人机交互输出。

参考文献

上下滑动阅读更多内容

[1] Yang Y, He Q, Xia X, et al. Long-term functional prognosis and related factors of spinal cord stimulation in patients with disorders of consciousness. CNS Neurosci Ther. 2022;28(8):1249-1258.

[2] Zhuang Y, Yang Y, Xu L, et al. Effects of short-term spinal cord stimulation on patients with prolonged disorder of consciousness: A pilot study. Front Neurol. 2022;13:1026221.

[3] He Q, Han B, Xia X, et al. Related Factors and Outcome of Spinal Cord Stimulation Electrode Deviation in Disorders of Consciousness. Front Neurol. 2022;13:947464.

[4] Dang Y, Xia X, Yang Y, Huang R, He J, Zhang J. Proposal of a Novel Procedure for C2-4 Cervical Spinal Cord Stimulator Implantation to Improve Complete Midline Coverage via Electrode Array in Patients with Disorders of Consciousness: A Retrospective Single-Center Study. J Integr Neurosci. 2023;22(1):6.

[5] Bai Y, Xia X, Li X, et al. Spinal cord stimulation modulates frontal delta and gamma in patients of minimally consciousness state. Neuroscience. 2017;346:247-254.

[6] Bai Y, Xia X, Liang Z, et al. Frontal Connectivity in EEG Gamma (30-45 Hz) Respond to Spinal Cord Stimulation in Minimally Conscious State Patients [published correction appears in Front Cell Neurosci. 2017 Aug 18;11:251]. Front Cell Neurosci. 2017;11:177

[7] Si J, Dang Y, Zhang Y, et al. Spinal Cord Stimulation Frequency Influences the Hemodynamic Response in Patients with Disorders of Consciousness. Neurosci Bull. 2018;34(4):659-667.

[8] Wang Y, Bai Y, Xia X, Yang Y, He J, Li X. Spinal cord stimulation modulates complexity of neural activities in patients with disorders of consciousness. Int J Neurosci. 2020;130(7):662-670.

[9] Zhuang Y, Ge Q, Li Q, et al. Combined behavioral and EEG evidence for the 70 Hz frequency selection of short-term spinal cord stimulation in disorders of consciousness. CNS Neurosci Ther. 2024;30(2):e14388.