病例简介

患者,男,49岁。

主诉:突发左侧肢体无力3小时。

现病史:患者3小时前晚餐时出现左侧肢体无力,不能持物,不能站立行走,急送至我院急诊科,完善颅脑CT提示右侧侧脑室旁软化灶。

既往史:高血压病史多十余年,最高收缩压可达200mmHg,未规律治疗。糖尿病史多十余年,未规律治疗。2019年12月,曾因“左侧肢体无力”在我科住院治疗,诊断为“脑梗死”,住院期间DSA检查提示:右侧大脑中动脉M1段重度狭窄,多次沟通患者拒绝血管内介入治疗,经抗血小板聚集、降脂等治疗后出院,出院时左侧肢体肌力5级,NIHSS评分0分。

体格检查:T 36.3℃,P 70次/分,R 20次/分,BP 210/123mmHg。心、肺、腹未见明显异常;神经系统专科查体:神志清晰、言语含糊,左侧鼻唇沟较浅,伸舌偏左,左上、下肢肌力均0级,左侧病理征(+),余神经系统查体阴性。

入院NIHSS评分:11分;mRS评分:4。

诊断:1.脑梗死(TOAST分型:大动脉粥样硬化型);2.高血压3级(很高危);3.2型糖尿病。

辅助检查

我院头颅MRI+MRA

脑血管造影

颅脑CT提示右侧侧脑室旁软化灶。血常规、电解质、凝血功能、血糖等未见明显异常。

治疗策略

病情分析:因患者既往有脑梗死、大脑中动脉重度狭窄病史,本次再发脑卒中,CT排除脑出血,考虑为左侧大脑中动脉在原来狭窄的基础上闭塞的可能性大,评估给予静脉溶栓效果不佳,经与家属沟通后,计划急诊血管内介入治疗。

手术方案:全麻下行右侧大脑中动脉血管再通术。

手术指征:发病6小时内的可疑大脑中动脉闭塞,患者家属同意行介入治疗。

手术风险:

1.术中微导丝通过闭塞段时穿破血管壁

2.术后高灌注综合征

3.血管损伤导致血管夹层或血管闭塞

4.急性支架内血栓形成(植入支架)

手术材料:

诊疗经过

术前造影:右侧大脑中动脉自M1段起始部闭塞,右侧大脑前动脉形成部分代偿,代偿不充分。

1.在路途的引导下,微导丝(Synchro 0.014*300cm)、微导管(SL-10)组合,通过右侧大脑中动脉M1段闭塞段,撤出微导丝,经微导管造影,可见M2段以远血管显影良好。

2.重新送入微导丝,撤出微导管,沿微导丝送入getway2.0*9球囊,6atm压力对狭窄处右近向远逐次扩张,狭窄段长度约15mm,造影显示M1段血管成形基本满意。但观察5分钟后次造影发现血流缓慢,遂决定植入支架。

3.重新交换微导管置于M3段,撤出微导丝。沿微导管送入Neuroform Atlas 3*24支架,远端置于M2段,近端置于大脑中动脉起始部,缓慢释放。

4.造影显示血管成形良好,血流通畅,远端血管显影良好。行3D造影,支架贴壁良好。观察10分钟后未发现再狭窄,遂撤出导管结束手术。

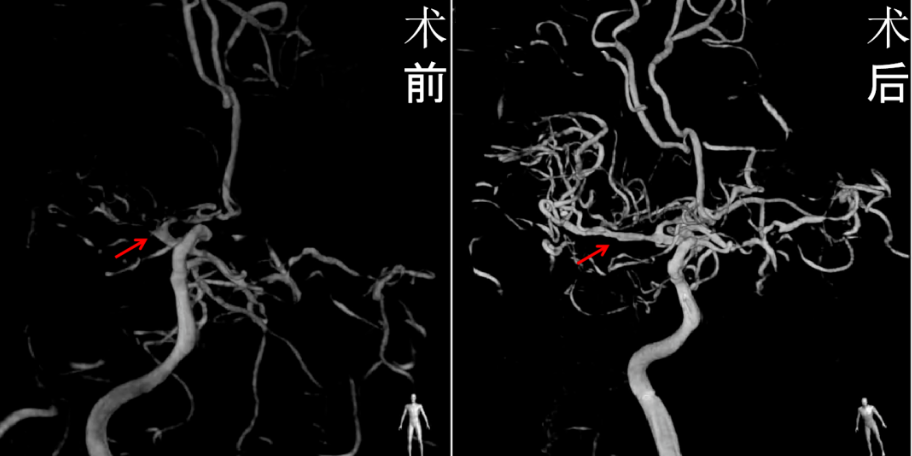

术前术后3D造影对比

术后处理与转归

术后复查头颅CT未见出血。

给予替罗非班9ml/h持续泵24小时,维持收缩压在100-120mmHg。

麻醉复苏后患者对答切题,左侧下肢肌力恢复至3级,上肢1级。

术后NIHSS评分:8分(术前 11分)mRS评分: 4分(术前4分 )。

小结

关于适应症:《中国急性缺血性卒中早期血管内介入诊疗指南2022》推荐:前循环闭塞发病时间在6h以内,是血管内治疗的适应证。该患者既往曾在我院住院,病史详细,为动脉粥样硬化狭窄基础上的急性闭塞,完全符合血管内介入诊疗适应症。

Neuroform Atlas支架作为颅内动脉瘤辅助栓塞支架,具有径向支撑力小、导管内释放的特点,用SL-10或XT-17微导管输送,在操作上易输送,通过性强,易定位,释放时张力小,贴壁性好,血管顺应性好,是治疗颅内迂曲段狭窄的又一利器。

关于手术时机:患者2年前脑卒中住院治疗,发现大脑中动脉重度狭窄,当时曾建议介入治疗被拒绝。2年来虽坚持服药,但是仍再发卒中,难免会遗留残疾。早期接受介入治疗或许会避免这次的卒中事件。

术者简介

李方明

深圳大学总医院

医学博士,主任医师,硕士研究生导师,博士后导师

广东省卒中学会第一届理事会理事

广东省卒中学会缺血性神经介入分会第一届委员会委员

广东省临床医学学会介入神经病学专业委员会第一届常务理事

深圳市医师协会神经内科医师分会第二届理事会常务理事

《中国动脉硬化杂志》编委会委员

毕业于华中科技大学同济医学院,深圳市实用型临床医学人才,荔园优秀医师