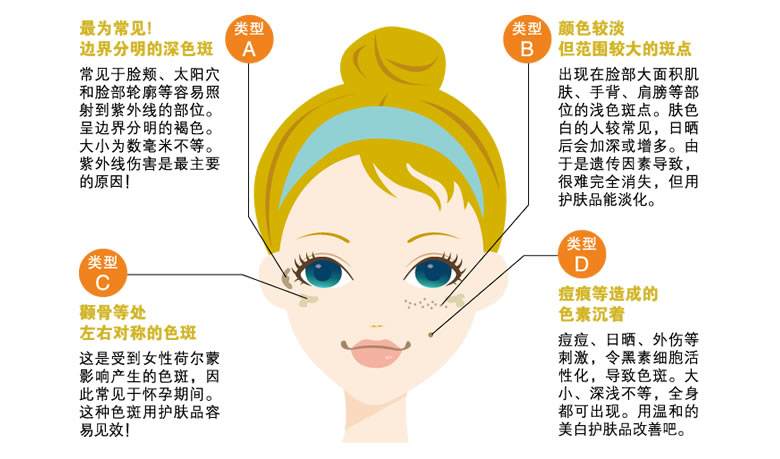

黄褐斑是一种常见的面部色素沉着性皮肤病。该病主要发生于中年女性,表现为面颊部对称性片状浅褐色的色素沉着斑,也可累及颞、鼻部、上唇及下颌,皮损常对称分布,形如蝴蝶,亦称蝴蝶斑。

黄褐斑病因及发病机制尚不完全清楚。目前研究表明,性激素水平、日晒是主要因素。皮肤屏障功能、某些药物、睡眠、某些慢性疾病、遗传、血液流变学、微生态失衡及少数含量重金属化妆品等也可能与本病有关。

1、性激素水平

1、性激素水平

该病主要发生于女性,这与女性雌激素水平有一定关系,雌激素能增强酪氨酸酶的氧化作用,黑素合成增加。最近研究发现,黄褐斑皮损区较非皮损区真皮层中雌激素受体表达增高,而表皮层黄体酮受体表达增加,进一步说明雌激素水平在黄褐斑发病中的重要作用。

其中50%~70%孕妇可发生该病,说明该病与孕激素也有相关性,妊娠期促黑素细胞激素(MSH)分泌增多,导致黑素细胞功能活跃,同时,促使黑素小体的转运和扩散,产生色素沉着。口服避孕药影响了妇女雌激素及孕激素水平,因此也认为是黄褐斑的诱发因素。

2、日晒

2、日晒

本病多在夏季日晒后诱发或加重,提示紫外线(UV)是一重要促发因素。UV照射可使黑素细胞内与黑素合成相关的蛋白酶活性增加,黑素细胞对促黑激素(MSH)反应性增加,从而使酪氨酸酶活性增加,黑素合成增加。

强烈的UV照射能使皮肤产生炎症反应,炎性介质花生四烯酸(AA)、前列腺素(PG)、白三烯(LT)等分泌增加,从而使酪氨酸酶活性增加,导致黑素合成增加。

UV还可使皮肤中氧自由基增多,表皮内巯基(-SH)破坏,-SH络合铜离子能力降低,铜离子含量增高,使酪氨酸酶活性增强,黑素生成随之增加。

3、睡眠

3、睡眠

睡眠对调节人体交感神经系统起到重要作用。睡眠不足,则副交感神经兴奋,可激活垂体MSH分泌,使黑素生成增多。

4、血液流变学

有学者对黄褐斑患者全血黏度比、血浆黏度、血沉、血细胞比容、红细胞电泳、纤维蛋白等含量进行检测,发现黄褐斑患者全血黏度比、血浆黏度、血沉、血细胞比容、红细胞电泳、纤维蛋白原显著高于健康人群,因此,推断血液循环障碍可能与黄褐斑有关。

5、药物

5、药物

长期应用某些药物如苯妥英钠、氯丙嗪等具有光敏性的药物,也能诱发色素沉着。

6、皮肤的屏障功能

6、皮肤的屏障功能

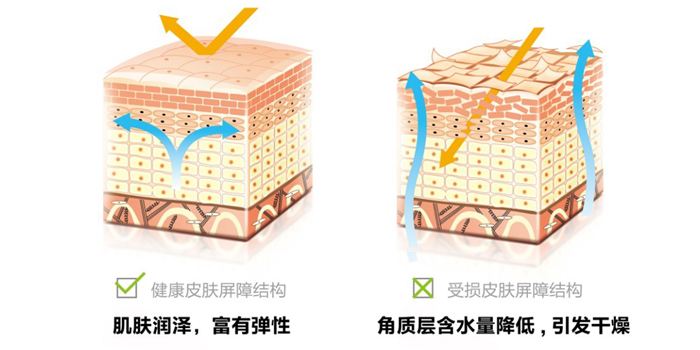

皮肤无创性测试黄褐斑患者皮损处皮肤角质层含水量及经表皮水分流失的结果显示:皮损区皮肤角质层含水量显著低于非皮损区,经表皮水流失显著高于非皮损区,说明皮肤屏障受损可能与黄褐斑有一定联系。

7、遗传

7、遗传

遗传因素可能与黄褐斑的发生也有一定的关系。临床试验对27例男性黄褐斑患者进行遗传学方面研究,发现70.4%的患者有家族史,认为遗传是男性黄褐斑主要病因之一。黄褐斑在拉丁美洲、亚洲及印度人群等有色肤色中较为常见,也说明其发病与遗传及种族有一定关系。

黄褐斑的治疗方法

黄褐斑的治疗方法

治疗的目的一方面应避免诱发和加重因素,恢复皮肤屏障功能;另一方面抑制黑素细胞活性或黑素合成,破坏清除黑素小体,预防或减少复发,皮秒和C6祛斑净肤都有不错表现