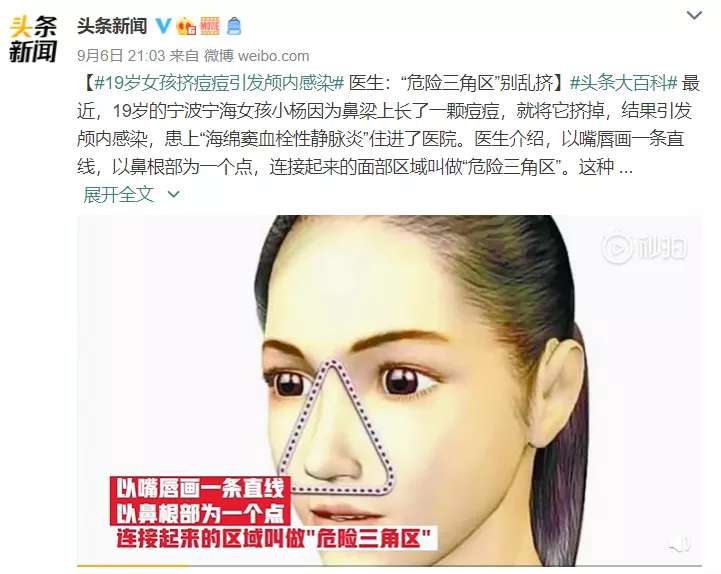

最近有一则#19岁女孩挤痘痘引发颅内感染#新闻上了热搜,一时间引起了大家的热烈讨论。

很多人都没有想到一颗小小的痘痘,竟然会造成如此惨重的后果。

其实在面部“危险三角区”挤痘痘,一旦发生细菌感染,细菌就可以通过血液进入颅内,引发颅内感染,是十分危险的。

那么,当面对来势汹汹的痘痘,我们有什么中医中药治疗的方法呢?

痤疮的发病,目前认为是由于皮脂腺分泌过多而皮脂中亚油酸含量明显减少,导致腺上皮过度角化,皮脂不易排出,病菌(丙酸杆菌、金黄色葡萄球菌、糠秕孢子菌)感染而引起。而很多中药具有抗病原微生物作用,中医中药可以很好地调理体质,对于痤疮治本有很重要的作用。

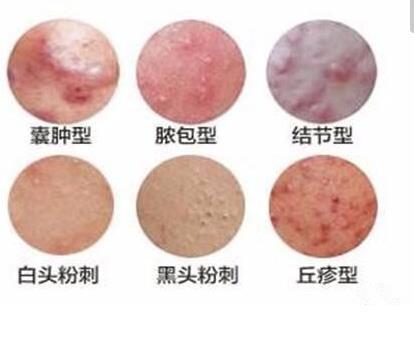

痤疮临床表现

一、中医内治法

中医认为痤疮多与肺热、血热、湿热、痰瘀、冲任不调等有关,常将痤疮分为四型:肺经风热型、脾胃湿热型、痰瘀凝结型、冲任不调型,采用祛湿清热、解毒、化瘀、调和冲任等合理配伍治疗痤疮。

肺经风热证:皮损以红色或皮色丘疹、粉刺为主,或有痒痛,小便黄,大便秘结,口干;舌质红,苔薄黄,脉浮数。 治法应疏风宣肺, 清热散结,方药为枇杷清肺饮或泻白散加减,中成药可选栀子金花丸等。

脾胃湿热证:皮损以红色丘疹、脓疱为主,有疼痛,面部、胸部、背部皮肤油腻;可伴口臭、口苦,纳呆, 便溏或粘滞不爽或便秘,尿黄;舌红苔黄腻,脉滑或弦。 治法应清热利湿,通腑解毒,方药为茵陈蒿汤或芩连平胃散加减。 便秘者可选用中成药连翘败毒丸、防风通圣丸、润燥止痒胶囊等;便溏者可选用中成药香连丸、参苓白术散等。

痰瘀凝结证:皮损以结节及囊肿为主,颜色暗红,也可见脓疱,日久不愈;可有纳呆、便溏,舌质淡暗或有瘀点,脉沉涩。 治法应活血化瘀,化痰散结,方药为海藻玉壶汤或桃红四物汤合二陈汤加减,中成药可选丹参酮胶囊、大黄蛰虫丸、化瘀散结丸、当归苦参丸等。

冲任不调证:皮损好发于额、眉间或两颊,在月经前增多加重,月经后减少减轻,伴有月经不调,经前心烦易怒,乳房胀痛,平素性情急躁;舌质淡红苔薄,脉沉弦或脉涩。 相当于有高雄激素水平表现的女性痤疮。 治法应调和冲任、理气活血,方药为逍遥散或二仙汤合知柏地黄丸加减,中成药可选用逍遥丸、知柏地黄丸、左归丸、六味地黄丸等。

临床经验常用中药黄芩、连翘、丹参、黄连、川芎、虎杖、山豆根等中药制成痤疮冲剂,临床内服治疗寻常性痤疮获较好的疗效。

二、中医外治法

中药外洗:临床常用中药蒲公英、黄柏、金银花等清热消炎组方,水煎洗面治疗痤疮。

中药湿敷:常用马齿苋、紫花地丁、黄柏等水煎湿敷,每 日 2 次,每次 20 min,用于炎性丘疹、脓疱皮损,起到清热解毒,减轻炎症的作用。

中药面膜:颠倒散,用水或蜂蜜调成稀糊状, 涂于皮损处,30 min 后清水洗净,每晚 1 次。 用于炎性丘疹、脓疱、结节、囊肿皮损,起到破瘀活血,清热散结的作用。

三、中医其他方法

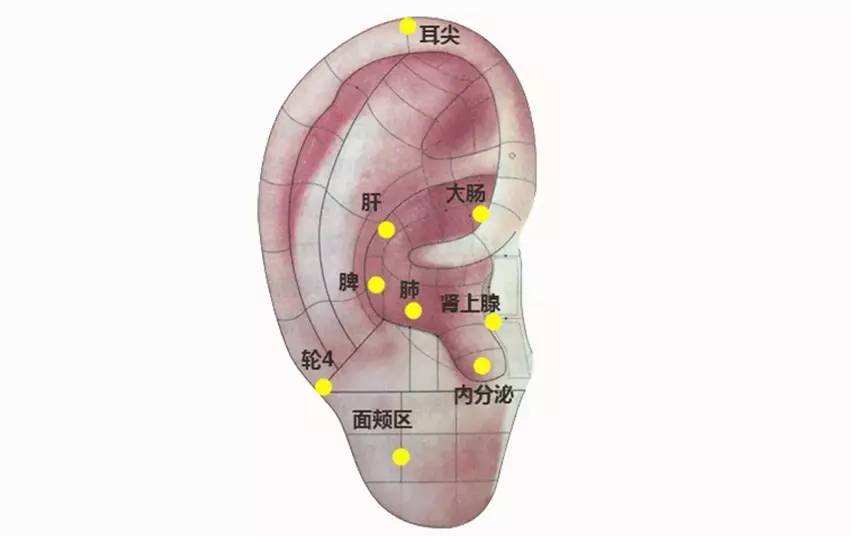

耳穴贴压

耳穴贴压:取内分泌、皮质下,肺、心、胃等穴,用王不留行籽贴在穴位上, 并嘱患者每天轻压 1 min 左右, 每 5 日更换 1 次。

耳尖点刺放血:在耳廓上选定耳尖穴或耳部的内分泌穴、皮质下穴,常规消毒后,用三棱针在耳尖穴上点刺,然后在点刺部位挤出瘀血 6~8 滴,每周治疗 1~2 次。

针灸:主穴为百会、尺泽、曲池、大椎、合谷、肺俞等穴,配穴为四白、攒竹、下关、颊车及皮损四周穴。 方法:施平补平泻手法,针刺得气后留针 30 min,每日 1 次。

火针:常选背俞穴,如肺俞、膈俞、脾俞、胃俞,热重加大椎,便秘加大肠俞,月经不调加次髎,皮肤常规消毒后, 取火针在酒精灯上将针尖烧红后, 迅速直刺各穴,每穴点刺 3 次,隔日 1 次或火针烧红后直刺囊肿、 结节、每处皮损可连刺数针,每 7~10 d 治疗 1 次,刺后24 h 不沾水。

拔罐疗法

刺络拔罐:取穴多为肺俞、大椎穴、脾俞、胃俞、大肠俞、膈俞、肾俞等。 每次取背俞穴 4~6 个,三棱针刺破皮肤,然后在点刺部位拔罐,留罐 10~15 min,每 3 天1 次,10 次为 1 个疗程。

需要注意的是,无论内服还是外治都需要到正规医院中医科诊治,不宜自己盲目尝试!

四、生活中的痤疮健康管理

健康管理:限制高糖和油腻饮食及奶制品尤其是脱脂牛奶的摄入,适当控制体重、规律作息、避免熬夜及过度日晒等均有助于预防和改善痤疮发生。

科学护肤:痤疮患者皮肤常伴有皮脂溢出, 皮肤清洁可选用控油保湿清洁剂洁面,去除皮肤表面多余油脂、皮屑和微生物的混合物,但不能过度清洗,忌挤压和搔抓。清洁后,要根据患者皮肤类型选择相应护肤品配合使用。 油性皮肤宜选择控油保湿类护肤品;混合性皮肤 T 区选择控油保湿类,两颊选择舒敏保湿类护肤品;在使用维 A 酸类、过氧化苯甲酰等药物或物理、化学剥脱治疗时易出现皮肤屏障受损,宜选择舒敏保湿类护肤品。 此外,应谨慎使用或选择粉底、 隔离、 防晒剂及彩妆等化妆品,尽量避免化妆品性痤疮发生。

参考文献:

[1]中国痤疮治疗指南(2019版)

[2]段永红. 中药在美容中的应用[J]. 中医临床研究, 2015(14).