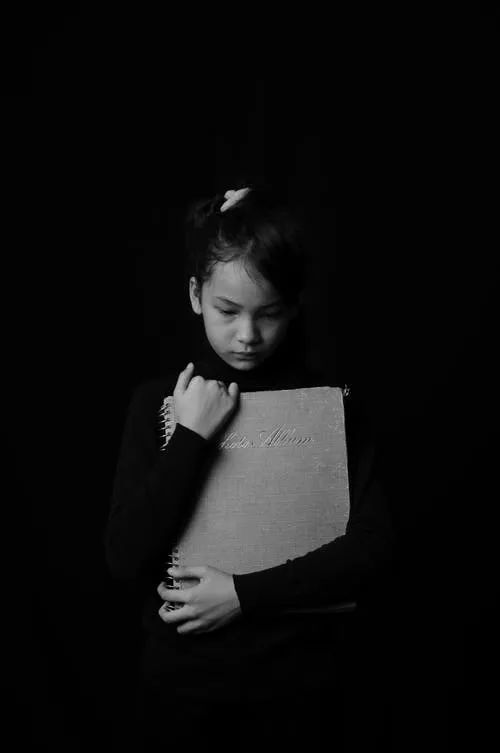

“乖,听话!”

“你真懂事!”

“你能不能懂事一点呢?”

“我孩子在学校懂事吗?”

“你看看别人家的孩子多懂事...”

“懂事”逐渐成为衡量一个孩子好坏的标准。

你会发现曾经从小“懂事”的孩子;

长到后性情大变,或者出现各种各样的心理问题。

心甘情愿的“懂事”or 不得不做的“懂事”

家长都希望孩子能听自己的话,按照自己的意愿执行。

被家人、老师赞扬有加的往往都是那些乖乖听话、循规蹈矩的孩子;

而总是被责罚或者打骂批评的都是淘气、叛逆、反抗的孩子。

其实小孩子都很敏感,心里都知道:

自己表现得很“乖”,大人就会高兴;

自己听大人的话,察看大人的脸色行事;

大人就会喜欢自己,夸自己“懂事”。

于是很多小孩选择宁可压抑情绪,也要迎合他人;

那是内驱使然,为求得安全的生存环境。

不得不做的懂事,不断的迎合;

表现得乖巧懂事的过程,其实极有可能是还在在不断压抑自我的过程。

长期压抑和委屈所导致的问题,会在孩子发展的后期逐步显露出来。

在这个过程中,因为反抗无效,多次顺从父母的孩子,会一步步走向父母满意的样子;

会因习惯父母的安排而渐渐失去自我意识和独立思考的能力,

极其危险的是,孩子会慢慢习惯这种状态;

也可能导致孩子性格孤僻,身边没有一个知心朋友,真正的情绪无人述说,日积月累就出现了严重的心理问题。

“我痛恨那个不敢拒绝别人的自己”

最近有个小M因为恋爱分手来我们咨询室寻求帮助,

相恋三年的对象,本来打算年底订婚了,但是就在几个月前发现他对象第三次出轨了,小M提出分手,男友一直挽回。

其实小M感觉自己早就对他没有感觉,但是就是不敢提拒绝。虽然这次又原谅他,但是自己还是很痛苦,甚至导致轻度抑郁。

小M家里有个弟弟,爸妈一直教导小M就是:

“你是姐姐,应该懂事,应该让着弟弟。”

家里有好吃的好喝的,都会自我暗示:我不想吃(喝)。

弟弟蛮横,有时候会打她骂她,甚至弄坏作业试卷题,她也是偷偷哭从不求救,因为她知道父母也不会站在自己这边。

“懂事”对不同的父母而言,由于关注点不同也有着不同的解读。

总而言之就是:不让人操心、不给人添麻烦,特别省事。

但是对小M来说,“懂事”意味着自我牺牲,压抑自我。

作为成年人,似乎我们在日常接人待物时,都喜欢这样懂事的人,因为对方的善解人意,令人轻松愉悦。

很自然地,想把自己孩子培养成为一个受欢迎的人。

然而,事实却未必如想象中圆满,从小被教育得“特别懂事”的人,Ta需要承受比同龄人成几何倍数的压抑、痛苦和心酸。

有个老师曾说过:

“孩子表现出和年龄不相符的“懂事”“礼貌”“关心”等现象,

其本质是儿童对自己的扭曲,是孩子长期不饿被尊重,心理边界被长期侵犯,个人意志被长期践踏的后果。

表面的“懂事”不过是讨好,是尽量让别人舒服,以憋屈自己来迎合别人。”

“懂事的代价是我越来越不快乐”

在父母高心理控制下的孩子,在与他人的交往上常常会害怕自己犯错;

认为自己几乎没有与他人交往的能力,在人际交往中感到紧张,

通常会采取回避或退缩的方式来避免这种焦虑,

这会导致孩子的社交能力越来越差。

为什么心理咨询可以弥补原生家庭的伤害

很多父母的心理控制其实是无意识的,他们的教育方式一方面源于对自己原生家庭的模仿,同时也受时代和社会的影响。

只是因为他们通过这种心理控制尝到了甜头,觉得有效果,继而一直使用同样的方式。

然后这样的方式会导致一些心身疾病或神经症患者无法恰当地表达情绪和感受;

Ta们常常无法理解自己或他人的情绪,这一定程度阻碍了了解自我,也影响了人际关系的构建。

语言和自我意识关系甚密,只有当我们的话语体系中出现了必要的、准确的名词或形容词,才能让人们的情绪和思维得以定位。

因此心理治疗的重要任务之一就是通过用症状学术语或心理学表述来对来访者的感受进行标记,增强Ta们的确定感和掌控感。

当人们能够把一件事情置于某种逻辑关系之下时,它就好像处于我们的控制之下了。

内在的思维或行为就不再排斥、恐惧或害怕失去控制;

反而,人们的内在情绪就能以命名的事物为依据,让人获得掌控感。

很多人终其一生都在寻找自己,想要和自己达成和解。

如果你也有困扰的话,可以来桥恩心理,我们一直在。

为心灵而治,为生命而愈。

心理咨询师推荐

张义泉

心理咨询专家

国内第一批心理咨询师

心理学副教授

高级经络催眠师

王涵

高级心理咨询师

国家二级心理咨询师

北师大应用心理学学士

心理绘画治疗师

(识别上图中的小程序码,点击“预约”,即可领取0元测评)

扫描二维码