“脸歪”,其实是面瘫,分为中枢性面瘫和四周性面瘫。中风,是临床上可以引起面瘫的常见疾病之一,多数为中枢性面瘫,也就是病变(急性脑缺血或出血部位)对侧眼裂以下表情肌瘫痪,表现为鼻唇沟变浅、露齿时口角下垂、鼓气和吹口哨漏气等,但可以皱额、蹙眉、闭眼。

随着医学知识的普及,人们已越来越重视自身的健康,越来越多的患者和健康体检者接受了颈动脉超声的筛查。如果体检报告显示颈动脉内膜增厚或颈动脉斑块形成,则提示颈动脉粥样硬化形成。由于颈动脉是大脑的主要供血动脉之一,当颈动脉出现不同程度的狭窄时,大脑也就出现不同程度的缺血。

本病好发于中老年人,大部分早期颈动脉狭窄患者没有临床症状。

有症状的颈动脉狭窄,主要的表现为:耳鸣、视物模糊、头痛、头晕、记忆力减退、乏力、嗜睡、失眠以及多梦等。也可以出现眩晕、眼前发黑(黑朦),重者可以出现反复的晕厥,甚至偏瘫、失语、昏迷,少数人可以有视力下降,偏盲、复视,甚至突发性失明。

吸烟和颈动脉狭窄的发生明显相关,可增加卒中、心肌梗死和死亡的危险。颈动脉病变严重程度和吸烟量呈正相关,大量吸烟者脑卒中的危险度明显升高。

高血压是人群中风险最高的脑卒中危险因素,与血压正常者相比较,有高血压的人患脑卒中的危险要高4倍,特别是收缩压比舒张压具有更强的负相关,但高血压的治疗,无论是收缩压还是舒张压的降低都会使危险性明显而快速的降低。

糖尿病不仅可以增加颈动脉狭窄和脑卒中的危险,而且增加继发于脑卒中的死亡率,糖尿病的治疗能减少脑卒中的发生。

有研究表明该危险因素的存在与颈动脉狭窄相关,而且经过他汀类药物治疗后脑卒中风险会减少,对血管壁厚度、腔内面积和内-中膜厚度的进展都有控制作用。

因此,戒烟,控制血压、血糖、血脂,可以降低颈动脉狭窄的发生,有助于颈动脉狭窄的治疗以及预防脑卒中的发生。

1.药物治疗。基本方法是长期服用抗血小板药(如阿司匹林、氯吡格雷),但仅适用于狭窄程度不超过50%的无症状患者,对于超过70%狭窄的患者一般建议进一步治疗。

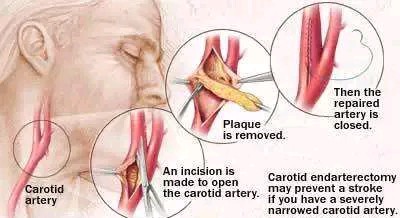

2.颈动脉开放手术。基本方法是内膜切除,解除动脉狭窄和粥样硬化斑块,恢复大脑血供,消除脑梗塞栓子来源。该手术比较成熟,开展有50多年了。因为该手术需要阻断手术侧颈动脉,存在手术围手术期中风和死亡风险,现在该手术应用转流管在手术中维持颈动脉血供的同时切除内膜斑块,有效降低了围手术期中风和死亡率。该手术的缺点是需要全身麻醉,颈部切口及创伤大,恢复慢,优点是完全切除增生内膜和硬化斑块,再发生狭窄的机会较小,不需要终身服用抗血小板及抗凝药物。

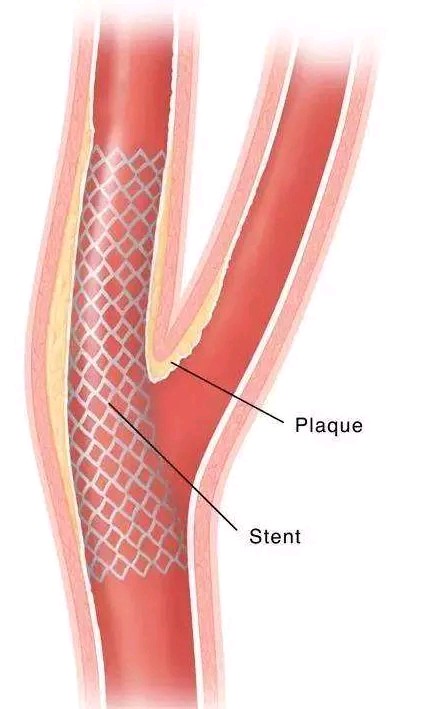

3.颈动脉腔内治疗术。即在狭窄的颈动脉上方先放置脑保护伞(过滤网),再于颈动脉狭窄段行球囊扩张再植入支架的方法。该方法具有创伤小、操作简单、起效快、恢复快、疗效确切、可重复操作等优点。通常采用局部麻醉,在大腿根部穿刺,将支架植入到颈动脉狭窄的部位,开通血管,恢复脑部血供。

一般是出现以下情况时需进行手术或腔内治疗:1、颈动脉狭窄程度超过70%;2、颈动脉狭窄程度50%~70%,但头晕、黑矒等脑缺血症状典型,或者硬化斑块不稳定,容易脱落;3、药物治疗效果不佳,有中风发作史,或脑梗塞后仍有小中风发作。

目前,一般医院的血管彩超均能行颈部血管检查,如果您平时有耳鸣、视物模糊、头痛、头晕、记忆力减退、乏力、嗜睡、失眠以及多梦等症状,或者已经体检发现有颈动脉硬化斑块形成,建议到血管外科就诊咨询。