黄褐斑发生的影响因素众多,发病机制复杂,其治疗是皮肤科的难题之一。现将近年来与黄褐斑的有关因素分述如下:

遗传

目前认为所有人种均可患黄褐斑,流行病学调查显示皮肤 FitzpatrickⅢ-Ⅳ型的亚洲人,Ⅳ-Ⅵ型的印度人更易患黄褐斑,提示肤色深的人种黄褐斑发病率较高。至少1/3患者具有家族史,且家族性

发病率在不同国家之间或同一个国家内均有较大差异。

性激素水平

黄褐斑多见于育龄女性,其发病可能与性激素有关。14.5%~56%的黄褐斑发病与妊娠有关,与口服避孕药的相关性为11.3%~46%,孕期第3个月时黄褐斑发生率最高, 此时孕妇体内雌激素与孕激素水平最高,表明性激素水平改变在黄褐斑发病中具有重要作用。雌激素可增强黑色素细胞活性,使黑色素分泌水平升高;而孕激素可促进黑色素体的转运。研究证明,月经周期紊乱、妊娠期和口服避孕药物的女性,因体内雌孕激素水平发生变化,易患黄褐斑。

日光照射

由于日光中的紫外线作为一种多源性刺激黑色素细胞分裂因素, 可以使照射部位的黑色素细胞增殖,加重皮肤色素沉着, 因而经常照射太阳光,会诱发黄褐斑。

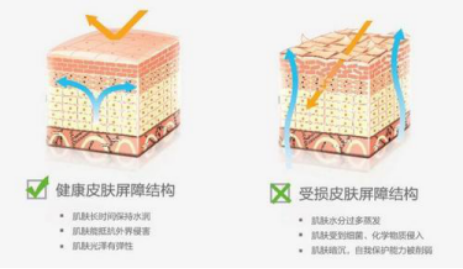

皮肤屏障功能受损

皮肤结构的改变和受损的基底膜可引起表皮层色素加深。皮肤的亚临床损伤及炎症也可能是导致黄褐斑发病和进展原因之一。基底膜受损可增加黑素颗粒的渗透及黑素细胞突进真皮层,导致或加重黄褐斑。

血清酶及微量元素

机体细胞中的微量元素很多是作为各种酶的催化剂而存在。酪氨酸酶催化酪氨酸形成黑素的能力与铜离子的数量成正比。黄褐斑患者血清中铜水平升高已证明可使皮肤酪氨酸酶活性增强,色素沉着增加而发生该病。锌和铁能抑制铜的吸收。另外,镁作为目前推荐的一种美容元素而被重视。

药物

长期服用冬眠灵、苯妥英钠、安体舒通等药物促使黑色素细胞分泌黑色素颗粒发挥直接作用,还会诱发表皮基底层色素沉着,导致黄褐斑。

应用化妆品不当

在临床上,常能见到某些化妆品也可引发黄褐斑样皮肤损害。 这可能与化妆品中的某些成分如氧化亚油酸、香橼醛、水杨酸盐、金属、防腐剂和香料等直接刺激皮肤或发生过敏反应有关,尤以劣质化妆品更为有害。

皮肤的微生态失衡

人体的皮肤有维持自身微生态稳定的能力,菌群之间存在共生或拮抗作用。如果宿主的皮肤、环境与菌群之间处于不协调的病理状态,即微生物态失衡,如产色素的微球菌和条件致病的革兰阴性杆菌数量增加,分离率高,就会造成皮肤的病理性损害,包括出现黄褐斑。

饮食因素

近年来,研究人员发现,饮食中长期缺乏维生素( 如维生素C、 E、A 等)、谷光甘肽、烟酸等某些微量元素,会使皮肤内的酪氨酸酶活性增加,进而使酪氨酸氧化成多巴醌,形成黑色素,从而发生色素沉着,产生黄褐斑。而维生素C、硒等物质可以增加体内谷光甘肽的含量,抑制酪氨酸的氧化,从而抑制黑色素的形成和在皮肤中的沉着。

慢性疾病

某些慢性疾病如肝脏病、慢性酒精中毒、结核、内脏肿瘤、甲状腺疾病及一些自身免疫性疾病等,特别是女性生殖器官疾病和月经不调、痛经、子宫附件炎、不孕症等患者面部常常出现黄褐斑。这可能与卵巢、脑垂体、甲状腺等内分泌有关, 也可能黄褐斑本身是一些自身免疫性疾病的一部分。

心理压力

黄褐斑在面部的蔓延不亚于间接毁容,很多女性因此失去了美丽和自信,抑郁自卑,不愿意与外界交流,压抑的情绪导致内分泌进一步失调,常常导致更多色素的催生和加深。

血管因素

正常人体的黑素细胞表达血管内皮生长因子,因此血管内皮生长因子能对黑素细胞产生影响。氨甲环酸是个纤溶酶抑制剂,防止来自血管内皮细胞的纤维蛋白溶酶原与黑素细胞结合。临床上外用氨甲环酸可减轻黄褐斑,提示黄褐斑与血管生成有一定的关联。临床观察显示,黄褐斑患者有明显的毛细血管扩张样红斑,而血管数量比血管直径更有意义,提示红斑除了毛细血管扩张,也可能是新血管生成所引起的。

皮肤抗氧化系统失衡

由于皮肤持续受到物理和化学的刺激,更易发生氧化应激。研究发现黄褐斑患者的超氧化物歧化酶、谷胱甘肽氧化酶、丙二醛和氧化氮要比正常患者的水平高,这说明黄褐斑的发生与氧化应激可能存在联系,其具体机制尚不明确。

炎症反应

近年来发现局部炎症反应参与黄褐斑发病。研究表明皮损处较多 CD4+T 细胞浸润,环氧酶2和白介素-17表达增多,并且他们的水平随着MASI评分增高而增多,炎症因子可刺激黑素合成,且临床上具有局部炎症反应的患者采用常规治疗(不应用抗炎药物)疗效较差, 提示慢性炎症反应参与黄褐斑发病。