有个笑话说的是某得了“脚气”的患者在泰国做鱼疗,结果鱼都纷纷翻白肚了。虽然是笑话,但是我们也可以由此看出,“脚气”患者的脚气威力真的不一样,但是“脚气”真的都是这样子的吗?

为什么有些患者的“脚气”剧臭剧痒,而有些患者的“脚气”且没有味道,也不怎么痒呢?为什么有些患者的“脚气”起水疱渗水,有些患者的“脚气”却表现为干燥脱屑皲裂呢?为什么有些患者明明用过药了却还是“脚气”总不好呢?

下面通过这篇文章,将带您真正的了解一下“脚气”。

“脚气”,学名叫“足癣”,它是指由皮肤癣菌引起的足部皮肤真菌感染,主要累及趾间、足跖及侧缘,严重时可波及足背、脚踝部。最常见的症状是瘙痒、脱屑、水疱。

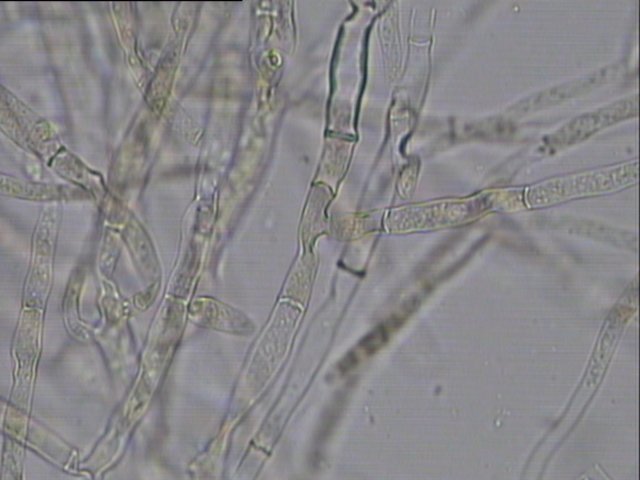

足癣的致病菌是皮肤癣菌(Dermatophytes),包括小孢子菌属(Microsporum)、毛癣菌属(Trichophyton)和表皮癣菌属(Epider-mophyton)。其中80%以上为红色毛癣菌,其次是须癣毛癣菌、絮状表皮癣菌等。

足部浅表真菌感染也可由非皮肤癣菌(如念珠菌等)引起。足癣的发生与很多因素相关,如湿热地区和高温季节是皮肤癣菌感染高发的促发因素;足部出汗多、穿不透气的鞋子如胶鞋、塑料鞋、长筒靴等;共用生活用品,如脚盆、浴盆、拖鞋、毛巾等,裸足在家中或公共浴室、健身房、游泳池等场所接触患者用过的物品;广谱抗生素、糖皮质激素、应用免疫抑制剂、免疫力低下等也是重要的易感因素;另外,患者自身也可在不同解剖学部位之间传播,如足癣可引起甲癣、手癣、体股癣等。

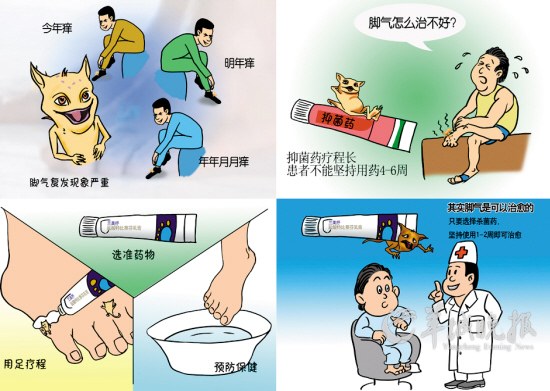

足癣病程较长,常反复发作,尤其是下雨天接触雨水后容易复发。一般夏重冬轻。足癣皮损形态多样,根据皮损形态可分为5种,临床上可以几种类型同时存在:

①水疱型:好发于趾间、足跖及足侧,可皮损初为针头至粟粒大小的深在水疱,疱壁厚而亮,疱液澄清,水疱散在或密集分布,可呈蜂窝状融合,也可融合成大疱。如继发细菌感染则称黄色脓疱,一年四季均可发生,以热天多见。

②趾间糜烂型(也称间擦型):好发于趾缝,尤以第3~4和4~5趾趾间多见。皮损最初表现为皮肤浸渍发白,移除浸软的白皮可暴露出红斑糜烂的基底,甚或裂隙,往往易继发细菌感染而闻及恶臭,中医因此称其为“臭田螺”,病变常为夏季加重冬季减轻,但也可终年不愈。

③丘疹鳞屑型:足跖有明显的小片状脱屑,呈弧形或环状附于皮损的边缘,当寄生真菌繁殖活跃时,可在增厚的基础上发生红斑、丘疹,此时可有痒感,此型为各种致病性真菌中引起足癣最常见的一型。

④角化过度型:此型常见,好侵犯足底、足侧缘及足跟,常对称成片。皮损表现为皮肤粗糙、增厚、脱屑、干燥,冬季易发生皲裂、出血、疼痛。许多鳞屑角化型足癣并发手癣,常单手受累。呈现特殊的“两足一手型”。

⑤体癣型:可由上述诸型尤其是水疱型、丘疹鳞屑型发展至足背而来。呈弧或环状的边缘,但常与足跖或足缘的皮损相毗连,也可完全融合为一环状,可伴剧痒,夏季尤为多见。

患者就诊时可以做真菌学检查,包括真菌镜检和培养,尽可能两者都做。取材需刮取皮损边缘的鳞屑或水疱壁,标本量需足够。在镜下见到菌丝或关节孢子即为阳性。真菌培养及菌种鉴定可提高真菌检测的阳性率,对明确致病菌、筛选敏感的抗真菌药物具有重要价值。

根据临床表现和真菌学检查阳性即可诊断足癣。但是真菌学检查结果受多种因素影响,因此,即使检查结果阴性也不能完全除外真菌感染,应结合临床综合判断。

足癣如不及时治疗,蔓延扩大,可引起一些并发症。如甲癣、体癣、丹毒、蜂窝织炎、淋巴管炎、淋巴结炎、癣菌疹、象皮肿等,故应防患于未然,控制在早期。

足癣的治疗目的是清除致病菌,快速消除症状,防止复发。治疗方法主要有3种,即局部治疗、系统治疗和联合治疗。

在选择治疗方案时应根据致病菌种类、临床分型和患者的基本情况等因素选择不同的治疗方法。目前,治疗足癣常用的抗真菌药物包括:唑类、丙烯胺类、硫脲类、吗啉类、吡酮类等。其中唑类和丙烯胺类药物临床应用最广。

1、局部治疗

局部治疗单纯外用抗真菌药物,具有起效快、费用低、安全性高等优点,通常被广泛采用。药物剂型包括乳膏、溶液、凝胶、喷雾剂和粉剂等,应根据不同临床类型选择不同的处理方案,自行盲目治疗, 常使病情延误和加重。

如水疱型应选择刺激性小的霜剂或水剂;趾间糜烂型给予溶液湿敷,待渗出减少时再给予粉剂,皮损干燥后再外用霜剂、软膏等,不宜选用刺激性大、剥脱性强的药物;、丘疹鳞屑型、角化过度型可选用霜剂,无皲裂时可用剥脱作用较强的制剂,必要时可采用封包疗法。常用唑类药物咪康唑、联苯苄唑等,用法为外用每日1~2次,疗程至少为4周。丙烯胺类药物如特比萘芬、布替萘芬等,用法为外用每日1~2次,疗程至少为2周。

其他抗真菌药物如吗啉类(如阿莫罗芬)、吡咯酮类(如环吡酮胺)、硫脲类(如利拉萘酯)等,每日1~2次,一般疗程需要4周。此外,一些角质剥脱剂也有一定的抗真菌作用,如水杨酸、雷锁辛等主要可用于鳞屑角化型手足癣患者。

此外,部分口服药物治疗过程中可能出现明显的不良反应,如肝毒性等,具有一定的局限性,中医中医外治法治疗足癣的疗效确切且副作用小,一些“清热燥湿、杀虫止痒”的中药制剂如土槿皮酊等对治疗足癣有较好的优势。

2、系统治疗

系统治疗与局部治疗相比,具有疗程短、用药方便、不会遗漏病灶、患者依从性高、复发率低等优点。

适用于局部治疗疗效欠佳、反复发作、鳞屑角化型、受累面积较大、不愿意接受局部治疗及伴有某些系统性疾病(如糖尿病、艾滋病等)导致免疫功能低下及不愿意接受局部治疗的患者。

目前手足癣治疗常用的系统抗真菌药包括特比萘芬和伊曲康唑,伊曲康唑一般建议成人200 mg/d,水泡型和间擦糜烂型1~2周,鳞屑角化型2~3周;特比萘芬250 mg/d,疗程同伊曲康唑。特比萘芬和伊曲康唑的安全性已被国内外众多的临床研究所证实,但对某些特殊人群使用时应调整剂量和疗程。

3、联合治疗

由于局部治疗和系统治疗均各有其局限性,外用加内服抗真菌药物联合治疗在临床上已经日益受到重视,尤其适用于反复发作、依从性差的患者。如对于单独外用治疗疗效不佳的角化过度型手足癣及皮损泛发的患者,可以考虑给予口服加外用抗真菌药物联合治疗。

常用的方法是一种外用药物联合一种口服药物。联合治疗在保证疗效的同时还可以缩短疗程、减少费用、提高患者的依从性、降低复发率。但安全性方面需要注意口服抗真菌药物的禁忌症和药物相互作用。此外,两种外用药物的联合可选用抗真菌作用机制不同的药物,如咪唑类联合丙烯胺类药物等。

足癣可以治愈,但容易复发或再感染,至关重要。足癣的饮食与调护对预防足癣、降低复发、减少传播至关重要,主要需要注意以下几点:

①饮食以清淡为宜,多吃些新鲜蔬菜和水果。忌辛辣刺激性食物(如辣椒、大蒜、姜等)和兴奋性的饮料(如酒、浓茶)能影响交感神经的相对平衡,加速汗液的排泄,造成手足多汗。这种潮湿的环境有利于浅表霉菌的生长繁殖,加重病情。

②病多由湿热毒邪蕴结皮肤所致,而肥甘食品(如肥肉、牛羊肉、海鲜、油炸食品、白糖等)易蕴湿化热,加重本病病情,故不宜过食。要多食用清热利湿的食物,比如冬瓜、西瓜、山药、薏仁、绿豆、芹菜、白扁豆、白豆蔻等。

③注意个人卫生,如自用拖鞋和浴巾。勤换鞋袜,保持足部干燥,穿透气性好的鞋袜。

④平时要尽量减少化学性、物理性、生物性物质对手足皮肤的不良刺激,如洗浴后要及时擦干趾间,下雨天足部尽量不要碰触雨水。

⑤患有足廨的患者在发病的时候可能会因剧烈使用而不断用力抓挠。或直接用热水洗泡,这会容易引起皮肤溃烂感染,患者可以在发痒的时候进行按揉或轻轻拍打来缓解。

⑥外用药物时,应先清洁患部,然后将皮肤擦干。外用药期间,如局部出现红斑、水疱及瘙痒时,常为接触过敏反应。此时应立即停药,进行抗过敏处理。

⑦注意浴池、游泳池、健身房等场所公共卫生,不与他人共用生活用品,如鞋袜、浴巾、脚盆、指甲刀等。

⑧积极治疗自身其他部位的癣病(特别是甲癣),如果家庭成员、宠物也有癣病必须同时治疗。

⑨穿透气性好的鞋袜,足部避免长期浸水,掌跖出汗多时可局部使用抑汗剂或抗真菌散剂,尽量保持鞋袜、足部清洁干燥。

⑩临床上足癣完全好转后停药后易复发,因此一定要再坚持外用抗真菌药2~3周,以防止其复发。