生活中我们难免遇到无力做到的事情,抱怨、发牢骚排解一下内心的郁闷,无可厚非。但当抱怨成为了一种习惯或是模式,就失去了抱怨的意义,反而会给我们带来不少危害。

一、抱怨对我们的影响

长期抱怨会让我们形成一种思维定式,负性认知,看待问题容易激发负性情绪和评价。做事缺乏动力和持续力,而且抱怨对脑功能产生不良影响,压力增加皮质醇分泌增多。随之而来的是愤怒情绪带给我们的应激反应,导致免疫力下降,患糖尿病、肥胖、心脏病风险增加。斯坦福大学研究表明,抱怨对大脑的联级反应,使海马体体积萎缩,让我们解决问题和理性思考的能力下降。

同时,长期抱怨还会影响到我们与他人的关系。亲密关系中,如果一方抱怨,伴侣可能长期给予情绪抚慰,无济于事,也会产生挫败感和自责,面对抱怨的人深感压力大、无力感,而渐渐疏远。抱怨本人自己也会进入一个怪圈,牢骚满腹,说出来只是希望有人听而已,并不想去改变自己,或是接纳他人的意见,看待问题还是固有的消极认知和情绪。亲戚、朋友也会渐行渐远,毕竟没人有足够的心理能量接收负能量。每个人都渴望追求快乐幸福的生活,希望靠近有积极正能量的朋友。

二、抱怨产生的原因

1.个人内在的心理冲突的投射

爱抱怨的人在幼年成长过程当中,养育者的教养方式过于苛责和挑剔,说话方式倾向于指责式。结果就是给孩子带来较大的心理矛盾冲突,对自己错误的过度自责和无助,形成核心信念,“无论怎么做,都是我的错”,甚至对自己的能力缺乏自信,“不公平感”,成年后通过外化指责和否认他人,转化内心的不安,避免面对自己的弱点和无能感、无助感。有的父母会忙于工作,疏于陪伴,对孩子的情感忽视,长期积压会导致孩子失落,缺乏爱,积累的委屈和愤怒,容易产生“不配得感”,在和别人建立关系时感觉恐惧,激发的心理防御是希望通过指责抱怨对方,再数落控制对方,来获得足够的安全感,无意识的试图解决内心未解决的情感匮乏和裂痕,观察对方是否真正接纳自己,不相信自己能被爱。明明真实的情感需求是渴望被爱,被接纳,多陪伴,而结果也恰恰陷入自己设定的陷阱,对方因恐惧被指责和被控制而远离,似乎证实了自己的假设,“自己不值得被爱”。抱怨会让你越担心什么,越发生什么。

2.逃避责任与自我否定

抱怨者往往习惯性地将生活中的不满归咎于外部环境或他人身上,而非反思自己的决策或行为。这种倾向体现了个体认知的缺陷,反映出一种内心深处的不安定性和模糊的价值观。喜欢抱怨的人通常缺乏明确的自我认同,而这与一种深层次的从众心理密切相关。从众心理使得个体更愿意与外界保持一致,从而掩盖自己内心的真实感受。如果对自己的行为负责,就会加剧感觉到自己的无能,更容易否定自己。所以,内心的声音是“不是我的错,是环境或是他人的错”。

三、三招摆脱抱怨

1.抱怨和感恩日记

在意识到自己抱怨的时候,不妨将抱怨的事情写下来,例如什么让你觉得不公平,脑海中浮现了什么画面令自己很无力,想抱怨,此时此刻内心的感受是什么,你希望是怎样的被理解和被回应。并写出相同数量的感恩事情,例如什么让自己充满了感激、感动,对生活充满了满足和幸福感。痛苦只是流淌过你的生活,幸福才是生活的全貌。

2.正向表达,犒赏自己

告诉朋友和家人,你真正的情感需求。当你有情绪,抱怨模式准备启动前,尝试深呼吸后,平静的说出你的感受,“我需要..”,停止指责和歇斯底里。自己不抱怨时,就鼓励、奖赏自己一下,快乐很重要。

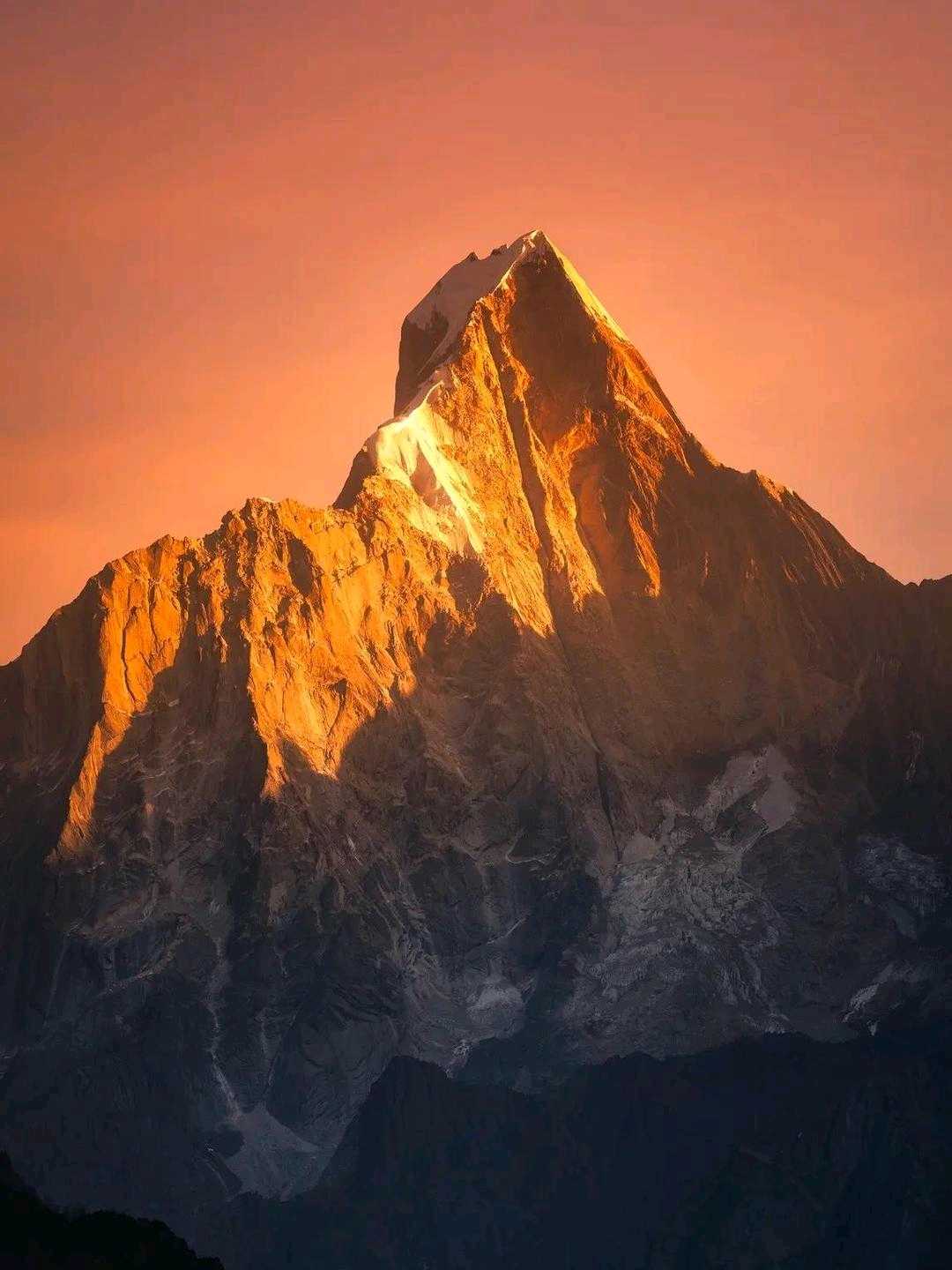

3.整理出愿望清单

从最容易实现的愿望开始,爱自己是第一重要的事。满足自己一个愿望,你的内在也会越来越丰盈和富足,生活的幸福感也慢慢充盈起来。