最近比较流行i人、E人、社恐、社牛的网络热词,那么今天就和大家聊聊到底他们是怎么回事?爱孩子的家长们千万别乱贴标签,过度紧张和恐慌!

一、了解他们

(一)i人

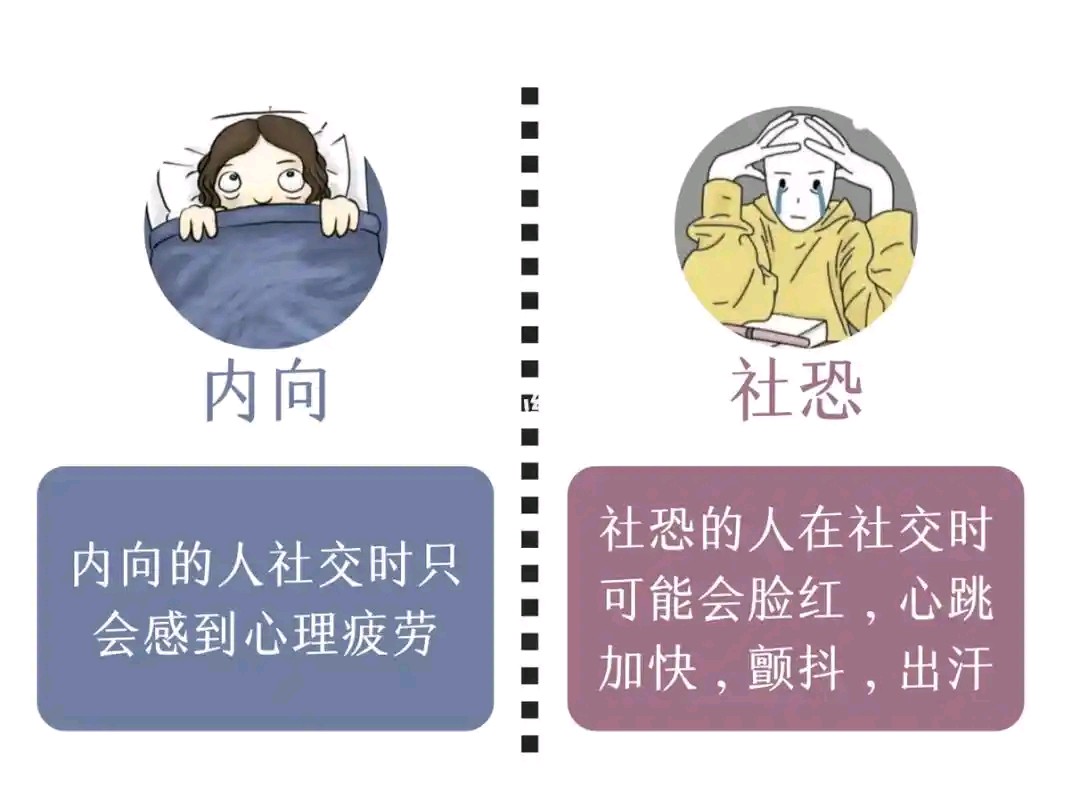

内向者通常喜欢独处,享受自我探索和内在世界的平静,不轻易发表意见,感情不外露特征:

1.安静、离群、内省,喜欢独处而不喜欢过多接触人。

2.保守,与人保持一定距离(除非挚友)。

3.倾向于做事有计划,瞻前顾后,不凭一时冲动。

4.日常生活有规律,严谨,遵循伦理观念。

5.做事可靠,很少进攻行为,多少有些悲观、焦虑、易怒和抑郁。

6.内向者通常更加沉思、体贴和善于自我反思,他们更注意细节,喜欢独立工作和思考。

(二)E人

则指那些表现出外向的人。这类个体从外部环境中汲取能量,喜欢参与各种活动并享受与他人的互动。E型人在人群中往往显得活跃开朗,能够轻松地与陌生人交谈。他们倾向于通过实际行动来处理信息,而不是过多地进行个人反思。特点:

1.性格开朗、活泼,喜欢热闹的环境。

2.在社交场合中表现得自如、大方,善于热场

3.乐于与他人分享经历和感受,社交互动可以让他们充满活力

4.适合需要与他人协作的工作,如销售、公关、管理等。

(三)社恐

社交恐怖通常是对社交场合的紧张、焦虑感,这种感受多是来自于对他人的过度担心或自我怀疑。社交恐怖的病因比较复杂,可能与遗传因素、人格因素、生物学因素、成长环境等有关,在《国际疾病分类第十版( ICD-10)》中,社交恐怖被分类于“神经症性、应激相关的及躯体形式障碍之社交恐怖” ,社交恐怖的表现主要包括:在社交中感到紧张、焦虑、担心自己表现不佳、出丑、被嘲笑。可能出现脸红、手抖、恶心、或尿急等生理反应。回避社交场合,以减少不适感。患者在社交场合中持续且明显的恐惧和回避行为,这种症状对日常生活或功能造成显著影响。如果发现类似症状持续至少6个月,应咨询专业精神科医生进行评估和诊断。

(四)社牛

在任何场合都能自如和别人打招呼,互动,随时随地展示自我,主打一个“只要我不尴尬,尴尬的就是别人”。现在的社牛多有内涵“心大”“交流无边界感”的人们,他们虽然遇到社交困境,也会愿意反复尝试,结果往往能得到意想不到的正反馈,形成一种社交正循环。

二、社恐了我们需要吃药么?

对于社交恐怖的治疗,可以通过心理治疗、药物治疗和行为干预等方式来改善。

①心理治疗:可以通认知行为疗法CBT、精神分析疗法等心理疗法进行治疗,患者正确认识负面认知,通过调整认知误区和逐步暴露疗法,帮助患者改变对社交环境的恐惧反应,从而克服心理障碍。

②药物治疗:如果心理治疗的效果并不理想,或者病情比较严重要及时就医。药物治疗常用选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(如舍曲林),β受体阻滞剂(如普萘洛尔,可短期减轻心悸等症状)以及抗焦虑药(如阿普唑仑)。

③行为干预:则可以结合正念冥想、放松训练和小组模拟练习,帮助患者缓慢适应社交场合的压力。

④自我心理调适:在安全的环境中逐步建立自信,可先从每天与一位身边人打招呼练习开始,逐渐增加互动难度。同时,均衡饮食、规律运动如瑜伽和快步走也有助于减缓焦虑的生理反应。

⑤社会支持:家人和朋友的陪伴与鼓励,能够帮助患者更好地应对恐惧。

三、孩子会不会社恐,家长很关键

孩子的学习能力很强,暗示性也很强。父母说什么做什么,常常被孩子模仿。如果家长在社交场景中感到焦虑,并且有更多的回避行为,如"不人与熟人寒暄""不善言辞"等,孩子可能通过模仿家长的回避,从而缺少了在社交场景下的基本社交技能,时间一长逐渐演变成社交焦虑。当孩子在遇到不熟悉的人或事时,倾向于退缩、抑制玩耍及讲话,并且寻求父母帮助。若此时父母能够引导,对孩子的社交表现鼓励,那么孩子在感受到孩子的焦虑并且给予良好的引再次面对时能够有更为积极的探索。若父母在孩子焦虑时采取拒绝或疏远的态度,孩子无法独自处理焦虑,于是在社交情境下表现得更加退缩。父母应给予孩子更多的情感温暖支持,耐心引导,减少负面性教养方式在家庭中的表达,设立合理范围内的期待和干涉孩子的决定和尝试,和孩子平等对话,让他能汲取要求,营造轻松友好的家庭氛围。另外,父母也不要过分关注孩子的社交焦虑,每一个改变都需要时间,每一个孩子改变的时间不尽相同,请给孩子足够的尊重和安全感。

总之,社交恐怖并不是个人的性格缺陷,而是一种需要理解和支持的心理状态。通过科学的治疗和耐心的调整,绝大多数患者能够显著改善生活质量和社交能力。关注自身感受,适时寻求帮助,勇敢迈向健康之路。