专家简介:龚伟,男,主任医师,教授,博士生导师,南方医科大学深圳医院消化内科主任(2007-2017在南方医院消化内科工作)。中国ESD领域的知名青年专家,广东省杰出青年医学人才,深圳市高层次专业人才,深圳市地方级领军人才,第三届“羊城好医生”。

对于便秘患者来说,世界上最遥远的距离,大概就是“便便”成功离开“屁屁”的距离。满怀期待地日思夜想,便意来袭时的争分夺秒,用尽洪荒之力的推波助澜,最后终于拉出了…3粒。似乎“便便”对于直肠的留恋,已然超越了万有引力适用范围,空留你一人为伊消得人憔悴。

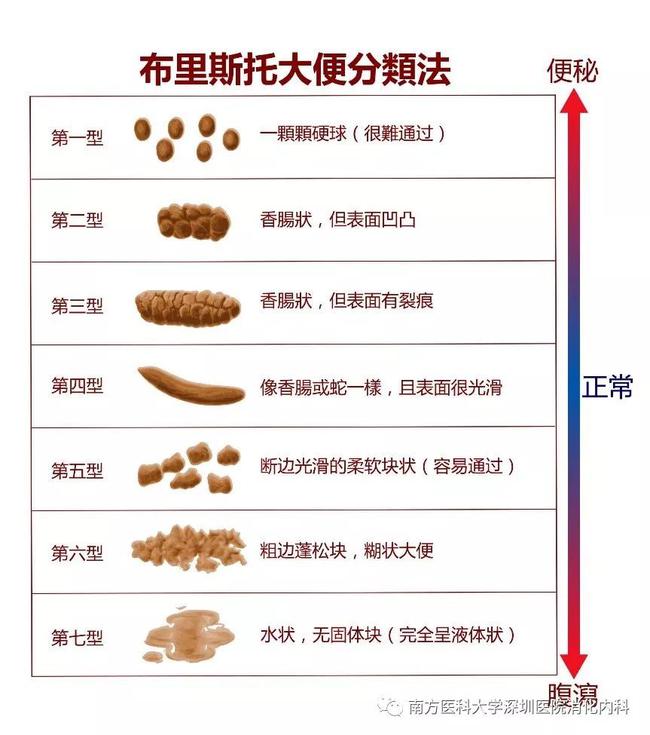

一. 正常的大便是怎样的?

二.什么是便秘?

医学上对便秘有专业的定义,以罗马标准VI(功能性便秘)的定义为准:

在过去12个月中,持续或累积至少12周并有下列2个或2个以上症状:

· 4次大便至少一次是过度用力

· 4次大便至少一次感觉排空不畅

· 4次大便至少一次为硬梗或颗粒状

· 4次大便至少一次有肛门直肠梗阻感或阻塞感

· 4次大便至少一次需手法帮助

· 每周大便次数少于3次,日排便量小于35克

注:停用补充纤维素制剂和影响排便的药物,排便次数应为自发排便次数

三.便秘的原因是什么?

便秘可以分为功能性便秘和器质性便秘两大类,器质性便秘往往具有造成便秘的解剖或病理原因,功能性便秘是相对器质性便秘而言的,是指常规的检查不能发现引起便秘的器质性原因,大多存在肠道动力障碍或盆底肌不协调性收缩。

功能性便秘主要与以下因素有关:

1、进食量少,食物缺乏纤维素或水分不足。

2、因工作紧张、生活节奏过快、工作性质和时间变化干扰正常排便习惯。

3、结肠运动功能紊乱:如肠易激综合征等。

4、腹肌、盆腔肌肉力量差,排便推动力不足。

5、滥用泻药,形成便秘;年老体弱活动减少,肠痉挛致排便困难。

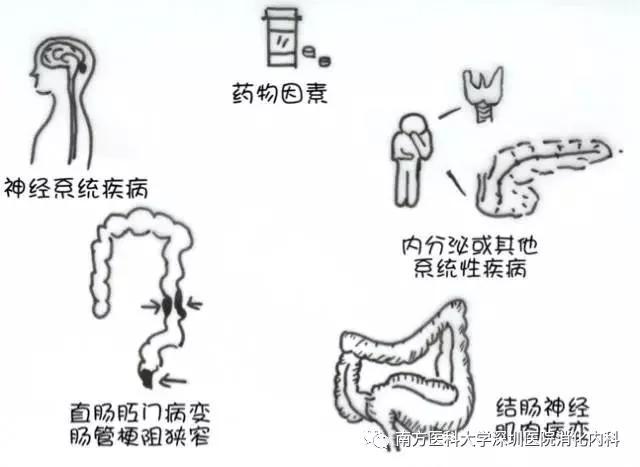

器质性便秘主要由以下原因导致:

1、直肠肛门病变导致排便疼痛,造成惧怕排便,如痔疮、肛裂、肛周脓肿等。

2、局部病变导致排便无力,如大量腹水、膈肌麻痹等。

3、结肠完全或不完全性梗阻,如结肠良恶性肿瘤、克罗恩病等。

4、盆腔或腹腔内肿瘤压迫:如子宫肌瘤等

5、全身性疾病导致肠肌松弛,如尿毒症、甲状腺功能减退、截瘫等

6、药物副作用:如吗啡类药物、抗胆碱能药物、钙离子阻滞剂、镇静剂、抗抑郁药等。

四.便秘了怎么办?

①改变生活习惯,

1)多吃膳食纤维,多多喝水。推荐每日摄入膳食纤维25~35g,每日饮水至少1.5~2L。膳食纤维能够按摩肠壁,增加胃肠蠕动,而多喝水可以帮助软化便便,促进排出。

2)适当运动。当活动量急剧下降的时候(比如长期卧床的患者)肠道也会变得懒洋洋不想动。适当运动可以督促肠道也一起动起来~

3)养成良好的排便习惯,不要憋大便。定时排便(晨起/餐后2小时内),避免看报纸玩手机,一有便意及时排便,避免用力排便。

②调节精神情绪:通过认知疗法及时了解纠正精神心理压力、必要时心理科就诊使用抗焦虑/抑郁药,避免滥用药物(尤其泻药)。

③适当药物治疗(干货来了):

如果便秘相对顽固,可以通过药物治疗,泻药分为

1.容积性泻药(膨松药):就是此前提到的膳食纤维,比如各种蔬菜水果(香蕉等等);

代表药物:分为可溶性(果胶、欧车前、燕麦麸等)和不可溶性(植物纤维、木质素);

2.润滑性泻药:;

代表药物:开塞露、甘油、液体石蜡、矿物油;

3.渗透性泻药:能够使体液渗透到肠腔里,增加水量,起到通便作用,这类药物通常安全可靠,对胃肠道刺激性小,临床常用;

代表药物:蜂蜜、乳果糖、山梨醇、聚乙二醇;

4.盐类泻药:也能够使体液渗透到肠腔里,增加水量,但由于长期使用不良反应大(比如脱水、水电解质紊乱等等),所以和渗透性泻药分开;

代表药物:如硫酸镁、磷酸盐等;

5.刺激性泻药:这类药物通过刺激肠液分泌、肠道蠕动,从而起到通便作用,长期使用能够引起肠道平滑肌萎缩、肠道肌间神经丛损伤,反而加重便秘;其中蒽醌类泻药可能导致结肠黑变病,可能与癌症相关;

代表药物:如含蒽醌类植物性泻药(大黄、弗朗鼠李皮、番泻叶、芦荟)、酚酞、蓖麻油、双酯酚汀;

6.促动力药:这类药物通过促进肠道蠕动,从而起到通便作用;

代表药物:莫沙必利、西沙比利、伊托必利、普芦卡必利。

如果便秘出现了其它伴随的症状,比如:便血、贫血、消瘦、发热、黑便、腹痛、腹部包块等和肿瘤家族史;就不仅仅是简单饮食调理或者便秘药物治疗了,需要医院就诊,让医生帮你全面诊断,排除其他问题,需要做的检查主要包括直肠指检、结肠镜、腹部与盆腔影像学检查、粪常规+隐血等以排除器质性疾病。