专家简介:龚伟,男,主任医师,教授,博士生导师,南方医科大学深圳医院消化内科主任(2007-2017在南方医院消化内科工作)。中国ESD领域的知名青年专家,广东省杰出青年医学人才,深圳市高层次专业人才,深圳市地方级领军人才,第三届“羊城好医生”。

随着人们健康意识的提高和消化内镜检查的普及,肠息肉及其他癌前病变的发现迅速增多。肠息肉在中老年人群很常见,肠镜检出率可达10-30%,建议 45岁以上人群将肠镜检查作为体检项目。大肠息肉可分为腺瘤性息肉、错构瘤性息肉、增生性息肉及炎性息肉等不同种类,腺瘤性息肉有一定的癌变几率,是癌前病变,内镜下微创切除能有效预防大肠癌的发生。

一般认为大肠腺瘤演变成癌所需的时间为5~15年。当然,并非所有的腺瘤都会发生癌变,其实多数大肠腺瘤终生都不会发生癌变。大肠腺瘤癌变的影响因素包括:腺瘤的大小、数目、组织病理学类型、大体类型、异型增生程度以及腺瘤患者的性别和年龄等因素。

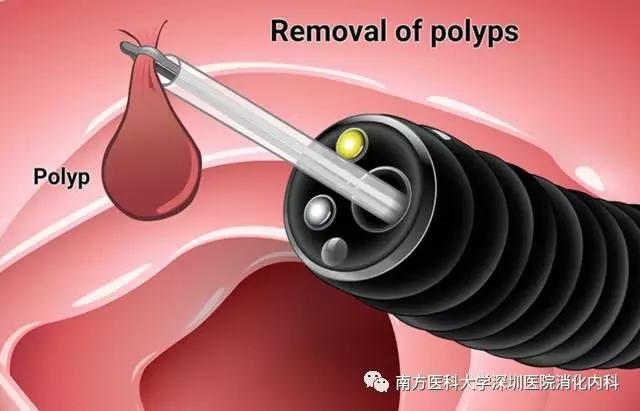

大肠息肉内镜下治疗方法主要包括氩离子凝固术(APC)、常规内镜下息肉切除术、内镜下粘膜切除术(EMR)等,较大的广基息肉、侧向发育型肿瘤(LST)或者有局部癌变者需要内镜下粘膜下层剥离术(ESD)整块完全切除。

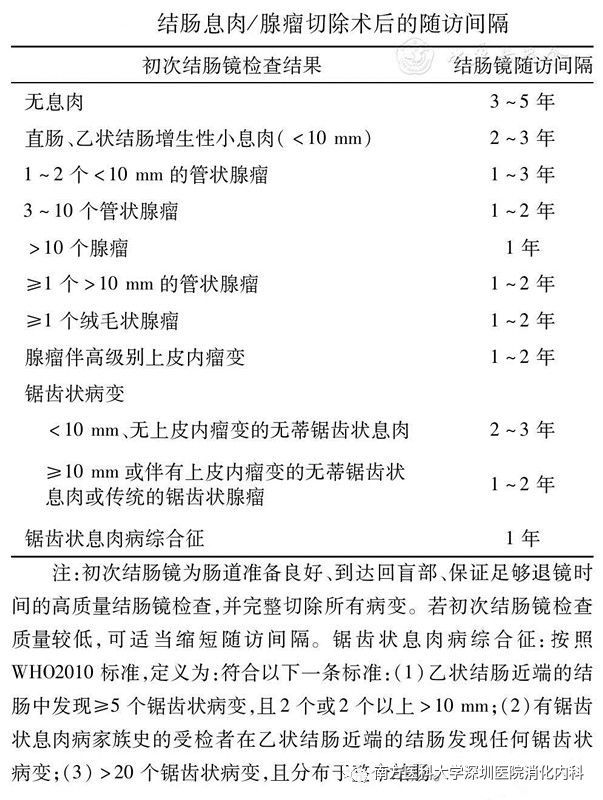

结肠镜是肠息肉的主要检出手段,但也容易漏诊,漏检率达到20-30%,采用无痛肠镜、高质量的肠道准备能减少漏检率。此外肠息肉有复发和癌变的特性,故发现或处理息肉后,内镜复查是必须的。但是切了肠息肉或者做了ESD到底应该间隔多长时间复查呢?以下是中华医学会消化内镜学分会2014年制定的早期结直肠癌筛查诊治指南推荐的内镜随访间隔。

由于肠道准备质量的差异,不同的单位息肉漏检率有所不同,具体的随访时间间隔应根据腺瘤的危险程度、具体手术情况及医生的推荐方案来决定。一般根据发生癌变的风险概率,将腺瘤分为低危腺瘤和高危腺瘤(进展性腺瘤),对于高危腺瘤患者由于发生癌变的风险高,术后仍应保持足够重视,定期进行结肠镜检查随访。

(一)低危人群

大肠腺瘤为单发(1-2个)、小于1cm的管状腺瘤不伴或伴有低级别上皮内瘤变(轻度或中度不典型增生)为低危人群。

治疗后1年复查结肠镜。若为阴性,则每年需要进行粪隐血试验检查,并每隔3年复查一次结肠镜。连续3次阴性者,延长至每5年复查一次结肠镜,期间仍然是每年行粪隐血试验检查。

如果某次检查发现腺瘤,再次治疗后仍按首次治疗后的随访方法进行随访。

(二)高危人群

有以下任何一种情况者,属高危组:

①多发腺瘤(≥3个);

②直径≥1cm;

③广基的绒毛状腺瘤或管状绒毛状腺瘤;

④直径≥1cm或伴有上皮内瘤变的无蒂锯齿状息肉或传统锯齿状腺瘤(SSA/P);

⑤伴高级别上皮内瘤变(重度不典型增生)的腺瘤或者腺瘤癌变者(原位癌或浸润性癌)。

高危组治疗后3~6月内首次复查结肠镜,如为阴性,6~12月再次复查结肠镜,仍阴性者,1年后再次复查,连续2次都阴性者,每隔3年复查一次结肠镜,期间每年行粪隐血试验检查。

如果某次检查发现腺瘤,再次治疗后仍按首次治疗后的随访方法进行随访。

对于大肠息肉数量较多(超过30个)包括结肠息肉病患者,或者其他情况一次内镜下切除有困难者,则需要根据医生的推荐意见分次住院切除。极少数患者息肉切除术后病理检查提示息肉癌变且切缘阳性或者有脉管侵犯,则需要追加外科手术治疗,术后均按照高危组进行随访复查。