在我国的沿海地区,有一种发病率奇高的寄生虫病困扰着不少的人——肝吸虫病。其中广东感染率最高,可达16.4%。这个疾病是人们“吃”出来的,也就是经过粪-口途径进行传播。近期检验科通过粪便常规检出多例肝吸虫卵病例,涵盖我院多个科室,那么什么是肝吸虫病?有哪些危害?如何预防肝吸虫病呢?下面就让我们一起来认识一下。

一、 什么是肝吸虫病?

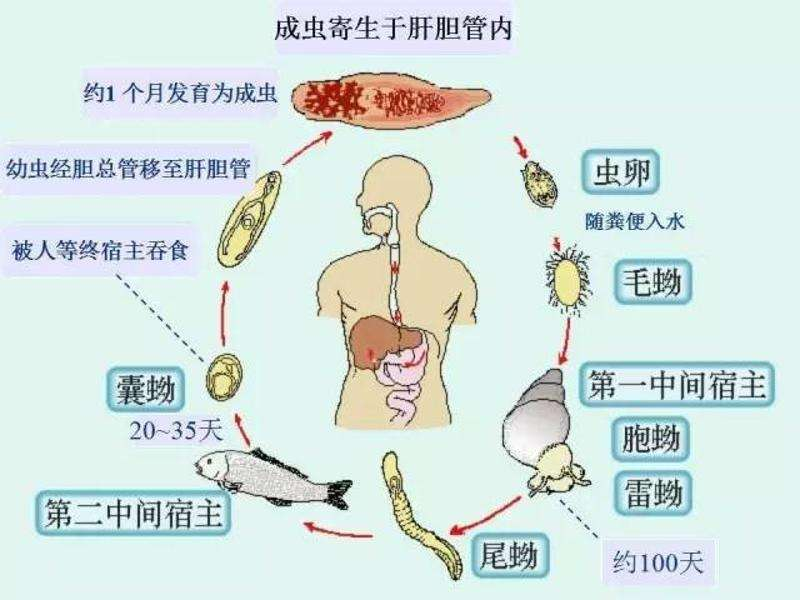

肝吸虫病又称华支睾吸虫病,其成虫寄生于人体(或猫、狗、猪等哺乳动物)肝内的中小胆管内引起一系列的疾病症状,是严重危害健康的人畜共患寄生虫病,是当前我国最严重的食源性寄生虫病之一。

二、 人是怎样感染上肝吸虫病的?

1、吃鱼生。

2、吃未经煮熟的鱼肉。

3、鱼肉中的肝吸虫囊蚴可通过砧板、菜刀、盆碟、碗筷等厨具或手等使人感染。

4、吃被囊蚴污染的生料配菜(如洗不干净的香菜、葱、及凉拌菜等)。

5、饮用被囊蚴污染的生水。

三、 肝吸虫感染有什么危害?

进入人体内的肝吸虫囊蚴,最终到达肝脏的胆管内发育为成虫,所以肝吸虫主要攻击的是胆管。肝吸虫对胆管最常见的危害就是它引发的机械性损伤,说得简单点就是,由于一群虫子在胆管中蹿来蹿去而造成的伤害。

肝吸虫的成虫可以有瓜子仁般的大小,一群这么大的虫子在身体里游来游去,可想而知会造成多大的伤害。并且,肝吸虫的分泌物、代谢产物和虫卵都会对身体造成损伤,它会导致胆管的进行性纤维化和胆管上皮细胞增生,而这些是胆管癌的病变基础。所以,肝吸虫会导致胆管癌的发生。早在2017年,肝吸虫就已经被世界卫生组织列为一类致癌物。而且,更可怕的是,它的寿命还挺长,能在人体内住20-30年。

可出现以下并发症:胆管炎、胆囊炎、胆石症 、肝硬化、溃疡病、慢性胃炎、慢性结肠炎、胰腺炎、糖尿病、儿童侏儒症等,本病与胆管癌或或原发性肝细胞癌的发生密切相关。

四、 肝吸虫病有什么症状?

本病一般起病缓慢,大部分患者无急性期症状,经过几年逐渐发展,慢慢出现症状。

轻度感染:常无症状,或仅在食后有上腹部饱胀感、食欲缺乏、轻度腹痛及大便稀烂等,患者易疲劳。

中度感染:乏力,明显的消化道症状:食欲缺乏、上腹饱胀、轻度腹泻、肝区隐痛、肝大,不同程度的贫血和轻度水肿等。

重度感染:明显的消化道症状,反复腹泻或便秘、黄疸、肝大伴有压痛、或有脾大、突发寒战及高热、厌油腻食物、荨麻疹、水肿和贫血、或有脾大、腹水,慢性神经衰弱症状如头晕、头痛、失眠、精神不振、心悸、记忆力减退等。

五、怀疑患有肝吸虫病要做哪些检查?

1、粪便镜检:粪便中找到肝吸虫虫卵,可确诊。一次粪便镜检不见肝吸虫卵不能判定无肝吸虫感染,需不同时间做3次以上才能判定有无肝吸虫感染。

2、B超检查:B超检查可了解肝吸虫对肝脏的机械损害程度,可了解疾病时间的长短和严重程度。可见多种异常改变,可见肝内光点增粗欠均、有小斑片状或团块状回声,弥漫性中、小胆管不同程度扩张,胆管壁粗糙、增厚,回声增强或胆管比例失常及枯枝状回声,在胆囊浮动强回声灶,长期慢性感染者还可显示肝脏弥漫性病变表现。无特异性,不能作为确诊的依据。

3、肝功能:严重的肝吸虫感染和长期慢性感染可损害肝脏,肝功能可出现异常,多见γ-GT(γ谷氨酰转肽酶)升高,也可见ALT、AST、ALP、胆红素升高等。服用肝吸虫药物有可能使肝功能损害加重。

4、肝吸虫特异性抗体IgM、IgG检测:作为肝吸虫感染的辅助诊断。

5、血常规:肝吸虫病人血常规中嗜酸性粒细胞比例和绝对数增多,严重感染者和慢性患者,可有血红蛋白和红细胞减少,呈现不同程度的贫血。

6、肾功能:肾功能损害的病人服用肝吸虫药物有可能加重肾功能的损害。

五、肝吸虫治疗服用什么药物?

吡喹酮或阿苯达唑,吡喹酮效果比阿苯达唑好,但副作用比阿苯达唑大。

六、肝吸虫病如何预防?

肝吸虫囊蚴的抵抗力较强,一般调味品(如酱油、醋、芥末等)不能杀死寄生在鱼、虾体内的囊蚴;厚度为2-3mm的鱼片在90℃热水中经过3s囊蚴才死亡,而烹饪大鱼时加热到80℃经1h鱼体中的囊蚴仍存活。因此,预防就显得尤为重要,对于如何进行预防,给大家总结了以下几点:

1.不吃生鱼、不吃未煮熟的淡水鱼、虾;

2.处理过鱼、虾的用具、容器、手要及时清洗,注意生、熟吃的厨具要分开使用,防止携带污染;

3.家养的猫、狗不要用未经煮熟的鱼、虾喂养,它们也会感染哦;

4.不要迷信芥末和白酒。实验显示蘸料不能杀死肝吸虫囊蚴,没用的;

5.经常吃淡水鱼生的人一定要进行寄生虫检查和杀虫治疗。在流行区对居民进行普查普治。