乙肝携带状态,严格地说是指乙肝表面抗原携带状态,民间通俗叫“乙肝大三阳”、“乙肝小三阳”之类的。对于乙肝携带状态的人群,称之为乙肝表面抗原携带者,即无症状乙肝病毒携带者(HBV携带者),是指血液检测单独乙型肝炎表面抗原(HBsAg)阳性,但无肝炎症状和体征,各项肝功能检查正常,经半年观察无症状者,属终身带毒,可能一生都不发病,如常人一样正常工作和学习。正因为无任何症状体征,所以很多患者一直未发现自己是乙肝表面抗原携带者,即使知道自己是乙型肝炎表面抗原阳性,也未定期监测检查,误认为无症状和体征就是没事,就不需要去管它。

1、乙肝表面抗原携带者真的终身无事?

首先,看下两个案例。案例一,男,35岁,发现HBsAg阳性20余年,上腹胀痛1月于2023年04月29日就诊。患者因新冠疫情,此间3年均未检测与治疗。近1月出现上腹胀痛才就诊,检查结果显示乙肝肝硬化,原发性肝癌巨块型并肝内,门静脉转移。转中山附属肿瘤医院行介入,靶向、免疫等综合治疗。案例二,男,47岁,发现HBsAg阳性10余年于2019年1月11日就诊,曾出现肝功能异常,未治疗。经查考虑为乙肝肝硬化,予恩替卡韦抗病毒治疗。2年后复查发现肝内占位性病变,考虑原发性肝细胞癌(HCC)。转至中山一附院手术治疗。这样案例在我们科室及我们身边不计其数。目前乙肝可防可控,仍然发展至终末期肝病(肝硬化,HCC),是非常令人惋惜的事件。案例一患者自认为“乙肝小三阳”无关紧要,未予重视乙肝表面抗原携带状态可能的危害,没有定期复查以及必要的抗病毒治疗,最终发病时已发展为终末期肝病。案例二同样地不予重视,发现时已为肝硬化。肝硬化即使予抗病毒治疗,仍有发展成肝癌的风险,本例即如此。

根据相关研究报道,未经抗病毒治疗慢性乙型肝炎(CHB)患者的肝硬化发生率为2%-4%,危险因素包括宿主(年龄较大、男性、发生HBeAg血清学转换时>40岁、ALT持续升高)、病毒(HBVDNA>2000 IU/ml、HBeAg持续阳性、C基因型)、合并HCV、HDV或HIV感染,以及合并其他肝损伤因素(如嗜酒或肥胖等)。代偿期肝硬化进展为失代偿期的年发生率为3%-5%,失代偿期肝硬化5年生存率为14%-35%。非肝硬化HBV感染者的HCC年发生率为0.2%~1.0%。肝硬化患者HCC年发生率3%~6%。年龄>40岁、男性、肝硬化、有HCC家族史、HBV高水平复制、饮酒、吸烟、合并糖尿病、肥胖、接触黄曲霉毒素等均与HCC高发相关。

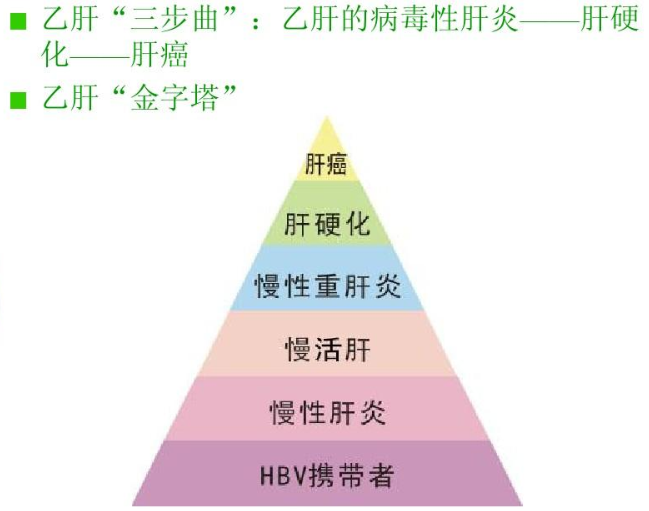

图1. 乙肝疾病进展‘三步曲’

2、如发现为HBV携带者,需要如何正确对待它?

慢性HBV感染者无任何症状与体征,甚至发展成肝炎、肝硬化,很大一部分患者仍无相关特异性症状特征,所以需要进行乙肝筛查才可能明确是否已感染HBV。

一、如不确定自己是否为HBV携带者:

①与HBV患者有密切接触者,有乙肝家族史的,应积极检测HBV感染标志物,也就是乙肝二对半,以达到早期诊断与治疗。

②对一般人群均应进行乙肝二对半筛查,特别是HIV感染者、男男性行为者、静脉药瘾者、HBV感染者的性伴侣、接受免疫抑制剂或肿瘤药物、抗丙肝病毒药物治疗者。

③孕妇和育龄期、备孕期女性均需筛查乙肝二对半。

二、如已确认为HBV携带者:

①注意休息,避免劳累及熬夜,忌酒。一般可以正常饮食,稍清淡,适当控制饮食,避免肥胖导致脂肪肝,而加重肝损害。可以正常结婚生育。

②建议每6-12个月进行血常规、生物化学、病毒学和LSM等检查,必要时进行肝活组织检查。每6个月检测甲胎蛋白及腹部超声筛查HCC。

③若符合抗病毒治疗指征,及时启动治疗。

3、正确的做法:建议定期接受肝病专科医师评估与指导

随着医学科学不断发展,疾病的诊治理念也随之不断更新。近3年来,国内外有关慢性乙型肝炎病毒感染的基础、临床和新药研究都取得了重要进展。根据2022年版《慢性乙型肝炎防治指南》,将更广泛地进行筛查、更积极预防和抗病毒治疗为原则,为慢性乙型肝炎的预防、诊断和治疗提供重要依据。肝病专科医生作为慢性乙型肝炎防治的基础研究者与防治一线的实践者,紧扣慢性乙型肝炎防治进展的‘时代的脉搏’,能够及时准确把握其诊治的新理念,新方法,新技术。很多患者朋友喜欢百度查询一些医学知识,但需要注意一些相关知识比较陈旧过时,已经不适应当前的防治的需求,甚至有些观点相对于当前是错误的,不宜采纳接受,否则有致延误诊治的风险。现将目前慢性乙型肝炎防治的的相关更新进展概括如下:

一、扩大筛查:患者层面,早期发现需要治疗的患者,改善患者预后,从而降低肝硬化、HCC和死亡风险;人群层面,发现更多的 HBV 感染者、减少一般人群中 HBV 的危害,从而降低肝硬化、HCC和死亡风险。

二、扩大抗病毒治疗适应证:明确HBV DNA检测下限,应尽可能采用高灵敏且检测线性范围大的 HBV DNA检测方法(定量下限为10-20IU/mL);积极治疗肝功能正常患者,对于血清 HBV DNA阳性者,无论ALT水平高低,只要符合下列情况之一,建议抗病毒治疗:1. 有HBV肝硬化家族史或HCC家族史,2. 年龄>30岁,3. 无创指标或肝组织学检查,提示肝脏(G≥2)或( F≥2 ),4. HBV相关肝外表现(如HBV相关性肾小球肾炎等)。

三、治疗推荐更新: HBeAg阳性 CHB患者首选 Nas[恩替卡韦(ETV)、富马酸替诺福韦(TDF)、富马酸丙酚替诺福韦(TAF)或艾米替诺福韦(TMF)]治疗。大多数患者需要长期用药。如因各种原因希望停药,治疗1年 HBVDNA低于检测下限、ALT复常和HBeAg血清学转换,再巩固治疗至少3年(每隔6个月复查1次)仍保持不变,且HBsAg<200IU/mL,可尝试停药,但应严密监测,延长疗程可减少复发。

HBeAg阴性CHB患者首选 Nas(ETV、TDF、TAF或TMF)治疗。建议HBsAg消失和/或出现抗-HBs。且HBVDNA检测不到、巩固治疗6个月 HBV DNA仍检测不到者,可停药随访。

2022年版新防治指南也明确提出了长效干扰素联合核苷类药物联合抗病毒治疗,对部分优势人群,可望获得持久的乙肝临床治愈;并可降低CHB患者长期随访中HCC的发生率。并提出失代偿期肝硬化经过抗病毒及抗肝纤维化治疗(双抗治疗),可以逆转为代偿期肝硬化,即肝硬化再代偿。这些新进展,为广大慢性乙型肝炎患者提供了新的希望。

总之,医学科技日新月异,慢性乙型肝炎防治指南几乎每2年更新一次,慢性CHB患者需要跟上时代进步的步伐,只有定期至肝病专科咨询和监测相关指标。因为治疗过程中,总会出现这样或那样的问题,需要及时调整相关诊治方案。比如,接受ETV、TDF、TAF或TMF治疗且依从性好的CHB患者,治疗48 周及以上,若 HBVDNA > 2000 IU/mL 者定义为应答不佳;若仍可检测到 HBV DNA,但< 2000 IU/mL 者定义为低病毒血症(LLV)。 尽管强效低耐药口服抗病毒治疗能使 HBV 复制受到强力抑制,但部分患者仍存在LLV。LLV 可能与 NAs 治疗下肝纤维化进展及肝硬化患者肝细胞癌风险增加有关。在临床观察中,导致LLV的可能原因:依从性差,未按时服药,经常漏服;还有就是在院外平台上所购抗病毒药物得不到质量保证,导致病毒反弹。为实现世界卫生组织提出的“2030年消除病毒性肝炎作为公共卫生危害”的目标(慢性乙型肝炎新发感染率要减少90%、死亡率减少65%、诊断率达到90%和治疗率达到80%),建议对一般人群,特别是HBV感染高危人群扩大筛查乙肝二对半,及时至正规医院肝病专科咨询就诊,制定积极的抗病毒治疗方案,坚持长期服药,在院外购药注意药物质量保证,定期肝病专科随访复查。