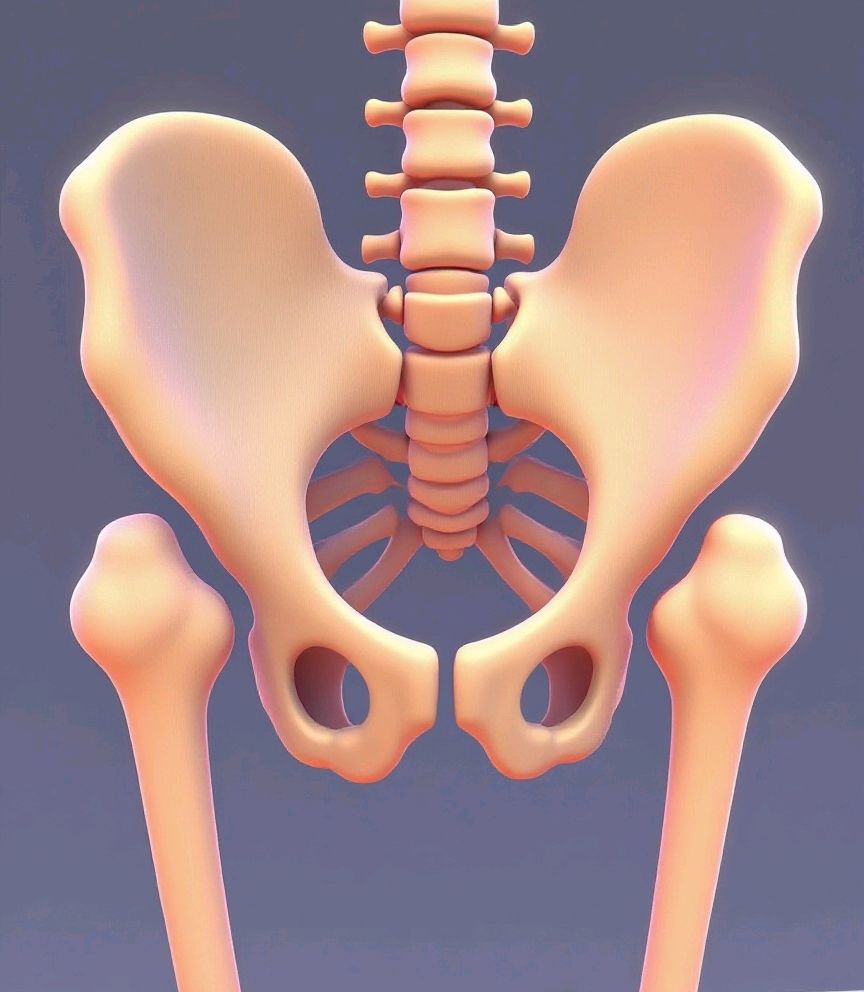

很多家长可能听过“先天性髋关节脱位”,但现在更准确的说法是“发育性髋关节脱位”(Developmental Dysplasia of the Hip,DDH)。简单来说,正常的髋关节像“球(股骨头)”稳稳地卡在“窝(髋臼)”里,但发育性髋关节脱位的宝宝,这个“球”可能没卡好,或者“窝”太浅、太平,导致关节容易脱位或发育不良。

这种问题并非一出生就“定型”,而是在胎儿期至婴幼儿期发育过程中逐渐出现的。据统计,我国DDH的发病率约为1‰~3‰,女孩发病率是男孩的4~6倍,左侧髋关节更常见,也可能双侧同时出现。

1.遗传因素:如果父母或兄弟姐妹有DDH病史,宝宝的患病风险会增加。

2.胎儿体位:胎儿在子宫内姿势异常(如臀位分娩),会导致髋关节承受异常压力,容易发育不良。

3.激素影响:孕晚期母体分泌的松弛素会让胎儿关节韧带松弛,增加脱位风险,这也是女孩更易患病的原因之一。

4.错误的襁褓方式:传统观念中,很多家长习惯把宝宝的腿“绑直”襁褓(如“蜡烛包”),这种做法会强制髋关节伸直,反而可能导致脱位。正确的襁褓应让宝宝髋关节保持自然的屈曲外展姿势(类似青蛙腿),给关节留出发育空间。

DDH的症状随年龄增长而变化,早发现是治疗的关键:

- 双腿外观不对称:比如一侧大腿、小腿更短,或大腿皮肤纹路(臀纹、腿纹)左右数量不一、高低不等。

- 髋关节活动受限:给宝宝换尿布时,一侧腿可能无法正常外展(比如膝盖不能轻松碰到床面),或外展时听到“咯噔”声(弹响)。

- 双侧腹股沟皱纹不对称,患侧臀部更宽。

- 学爬时,可能只用一侧腿用力,另一侧活动少。

- 双侧脱位的宝宝,会阴部可能变宽(大腿根部间距大)。

- 走路时间比同龄孩子晚,或出现“鸭步”(走路左右摇摆)、跛行。

- 单侧脱位的宝宝,会出现身体倾斜,两侧臀部高低不一。

如果家长发现宝宝有上述异常,应及时带孩子去儿科或小儿骨科就诊,医生会通过以下方式诊断:

1.体格检查:医生会轻轻活动宝宝的髋关节,检查是否有弹响、活动受限等体征(如Ortolani试验、Barlow试验)。

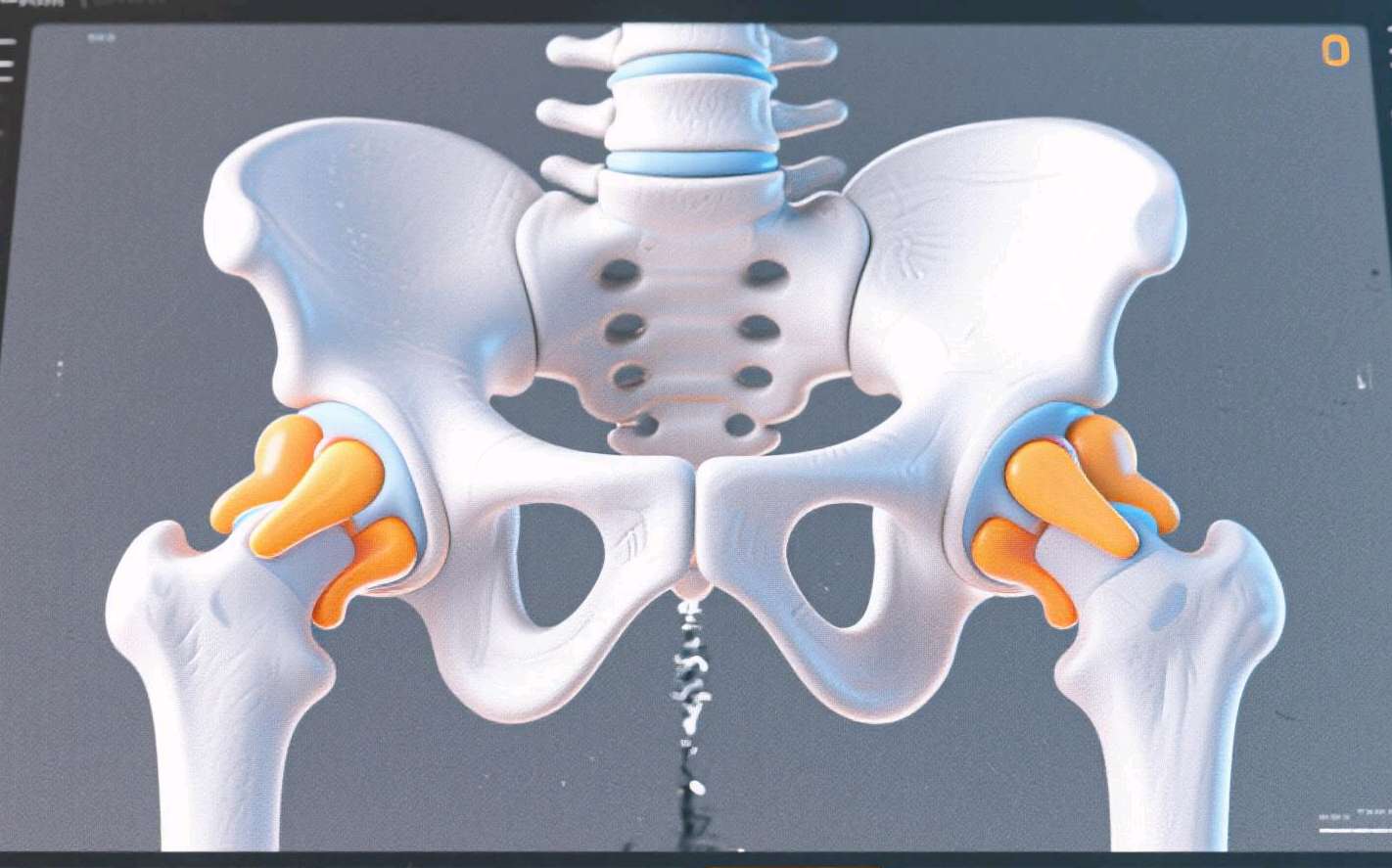

2.超声检查:适用于6个月以内的宝宝,无辐射,能清晰观察髋关节软骨发育情况。

3.X线检查:6个月以上宝宝需做X线,可判断髋臼发育程度和股骨头位置(如测量髋臼角、CE角)。

DDH的治疗方案取决于宝宝的年龄和病情严重程度,核心原则是“早治疗,效果好”:

- 吊带固定(如Pavlik吊带):让髋关节保持屈曲外展的“复位”状态,促进髋臼和股骨头正常发育。每天佩戴23小时,通常持续6~12周,多数宝宝可治愈。

- 优点:无需手术,宝宝活动相对自由,家长需定期复查调整吊带。

- 髋关节支具(如外展支具):比吊带更固定,需全天佩戴(除洗澡外),持续3~6个月。

- 闭合复位+石膏固定:若支具效果不佳,医生会在麻醉下手动复位髋关节,再用石膏固定6~8周,之后换支具维持。

- 切开复位术:若髋关节无法闭合复位,需手术切开,修复关节囊、调整髋臼或股骨的位置,术后用石膏固定数月。

- 骨盆/股骨截骨术:对于严重发育不良的宝宝,可能需要截骨矫正骨骼畸形,帮助髋关节稳定。

关键提醒:6个月内是治疗黄金期,90%以上的宝宝通过吊带即可治愈;若延误至2岁后,治疗难度大增,甚至可能影响终身行走功能。

1.避免错误襁褓:拒绝“蜡烛包”,采用“青蛙式”包裹——让宝宝髋关节自然屈曲外展,双腿可自由活动(可用宽松的睡袋或襁褓巾)。

2.重视新生儿筛查:我国多数医院会在新生儿出生后进行髋关节体格检查,42天复查时再次评估,必要时做超声筛查。

3.关注高危因素:臀位分娩、有家族史、女孩等高危宝宝,建议在出生后1~2个月增加髋关节检查频次。

4.定期儿保随访:每次儿保时,主动让医生检查宝宝的髋关节活动和双腿对称性。

早期规范治疗的宝宝,多数能完全康复,不影响运动能力;若延误治疗,可能出现髋关节发育不良、关节炎等远期问题,需长期随访。

初期可能有适应过程,家长可通过安抚、调整衣物减少摩擦,医生也会根据情况调整固定方案。

不一定,也可能是滑膜炎、股骨头坏死等问题,需及时就医鉴别。

发育性髋关节脱位并不可怕,只要家长多留心宝宝的身体细节,配合医生早筛查、早治疗,绝大多数孩子都能拥有健康的髋关节。记住:换尿布时多看一眼腿纹,儿保时多问一句关节检查,可能就能避免孩子未来的走路困扰。守护宝宝的“人生第一步”,从关注髋关节开始!

温馨提示:医学科普仅供参考,如有不适线下就医!