一、先搞懂:什么是硬水?

烧水壶用久了,内壁会结一层白花花的水垢,这是硬水最直观的“存在感”。科学来说,硬水是指水中钙、镁离子含量较高的水,比如地下水、山泉水通常比自来水“更硬”。而水垢,正是钙镁离子加热后形成的碳酸钙、碳酸镁沉淀。

很多人看到“高钙”就紧张:喝进肚子里的钙会不会变成结石?先别急,我们得先看看结石是怎么形成的。

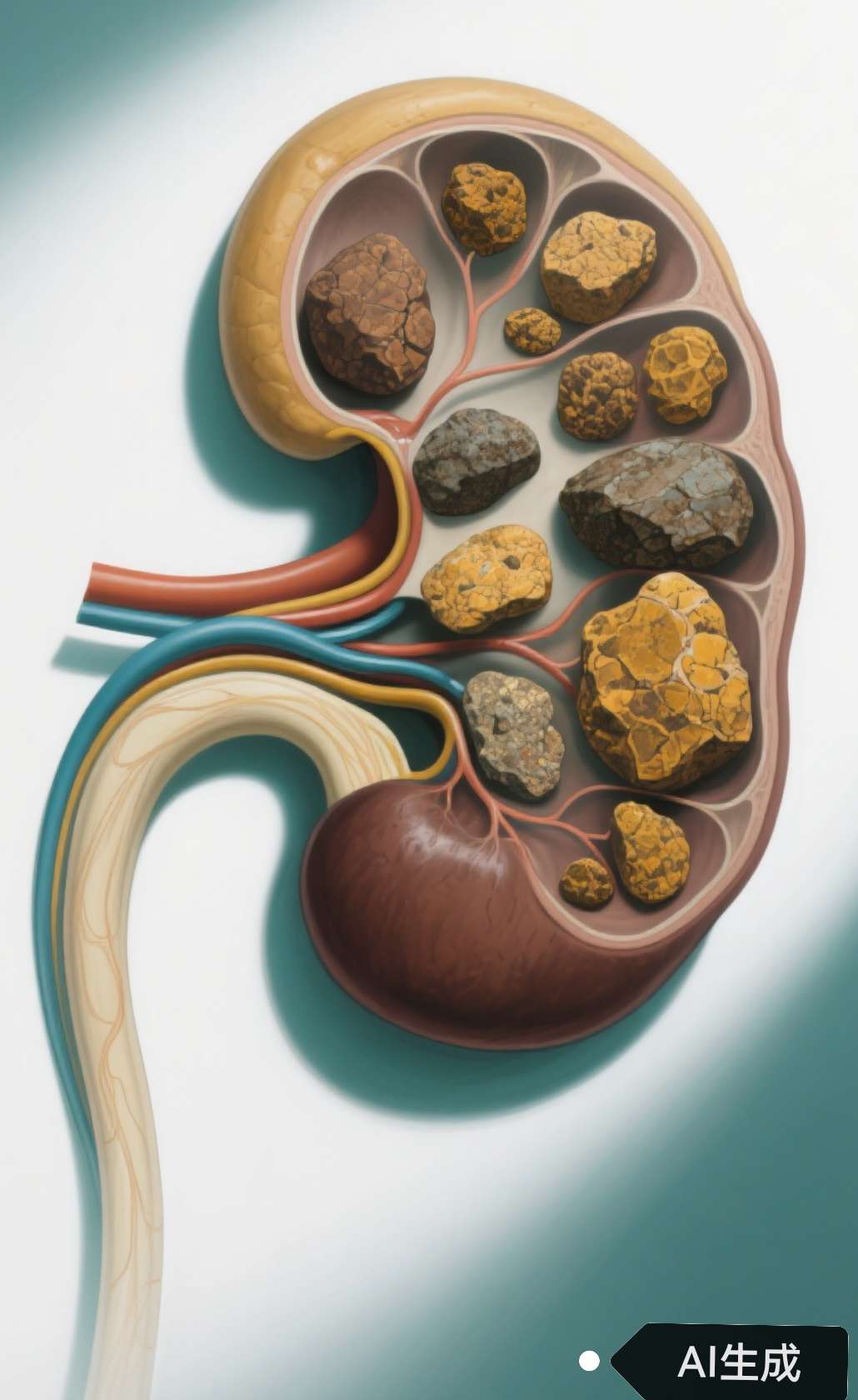

二、结石的真相:钙不是唯一“凶手”

肾结石、胆结石的主要成分,常见的是草酸钙、磷酸钙、尿酸盐等。但人体形成结石的过程很复杂,就像“熬粥粘锅”——当尿液或胆汁中某些成分浓度过高,又缺乏抑制结晶的物质时,才会慢慢“熬”出结石。

关键误区:硬水中的钙,和结石里的钙是一回事吗?

其实,人体吸收钙的过程很精密:硬水中的钙是以离子形式存在的,进入消化道后,只有一小部分会被吸收,多余的会随粪便排出。而结石中的钙,更多是因为代谢异常(比如尿液中草酸过多、肾脏排钙紊乱),导致钙在体内“乱沉积”。

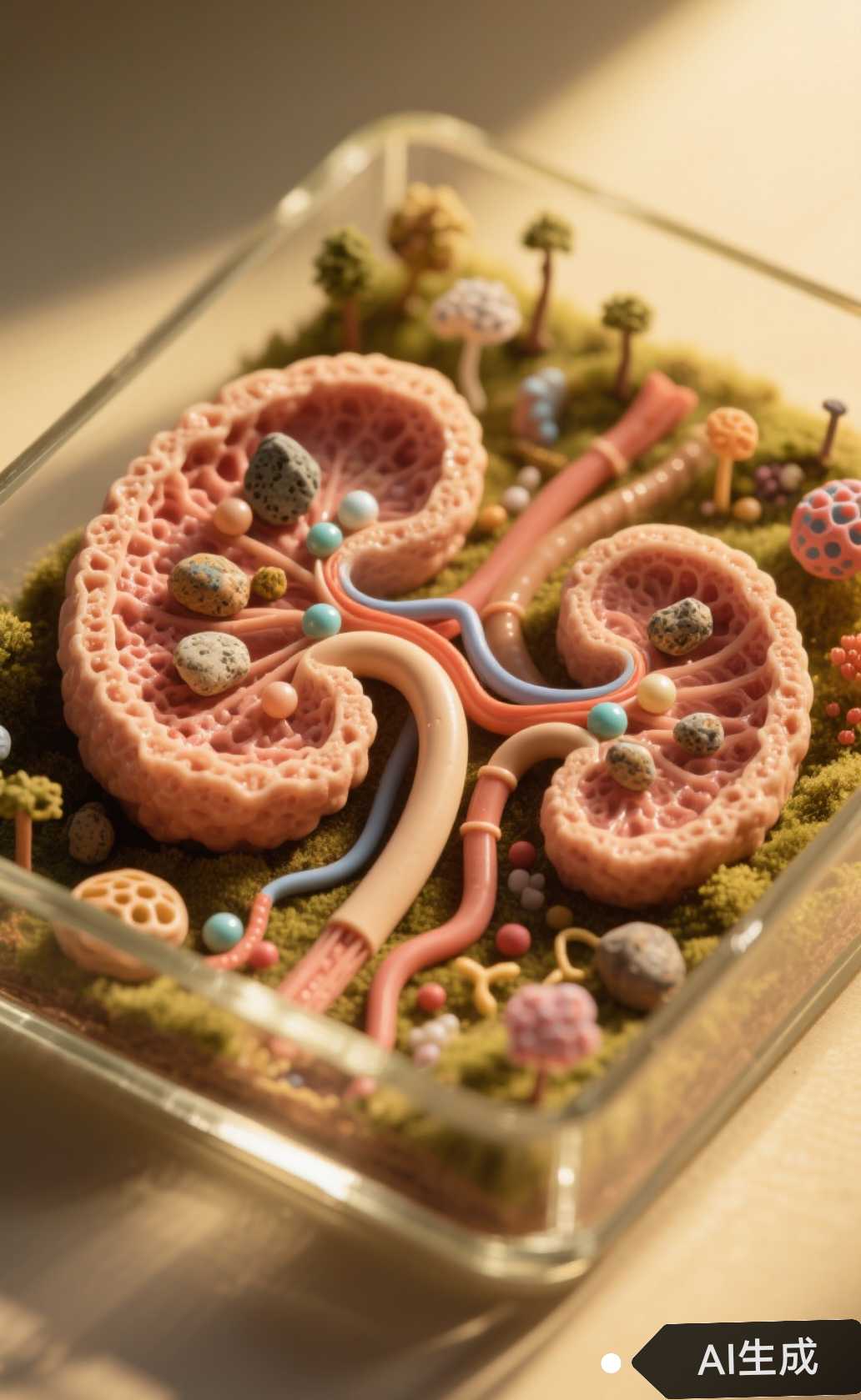

三、科学研究:硬水到底背不背锅?

1. 流行病学调查:硬水地区结石率没更高

有研究对比过不同地区的饮水硬度和结石发病率:比如英国曾对15个地区调查发现,硬水地区居民的肾结石发病率并不比软水地区高;美国一项涉及4.6万人的研究也显示,饮用水中的钙含量与肾结石风险没有直接关联。

2. 钙的“双面性”:喝对了反而可能防结石

很多人不知道:饮食中适量的钙,反而能和食物中的草酸结合,通过粪便排出,减少草酸被肠道吸收后进入尿液的量。如果刻意避开含钙水或食物,身体可能会从骨骼中“抽调”钙,反而让尿液中的钙浓度更高,增加结石风险(比如盲目喝纯净水的人,需注意补钙)。

四、真正该警惕的:这些才是结石的“帮凶”

1. 草酸过量:比硬水更危险的因素

菠菜、苋菜、浓茶、巧克力等富含草酸,若同时摄入大量钙(比如硬水+高草酸食物),才可能在体内形成草酸钙。但硬水中的钙含量其实很低——一杯硬水的钙含量,相当于一片钙片的1/20,远不及牛奶、豆腐等食物。

2. 喝水太少:浓缩的都是“风险”

不管水硬不硬,喝水少会让尿液浓缩,各种溶质浓度升高,更容易结晶。每天喝1.5-2升水(相当于7-8杯),让尿液保持清亮,才是防结石的“黄金法则”。

3. 高盐、高蛋白饮食:悄悄破坏钙代谢

吃太咸会导致肾脏排钙增多,高蛋白饮食则会增加尿酸生成,两者都会让尿液更易“长结石”。这比硬水的影响更直接。

五、硬水的正确打开方式:喝它其实没毛病

1. 硬水≠有害水,甚至可能有好处

世界卫生组织(WHO)指出,硬水中的钙镁是人体必需的矿物质,长期饮用硬水与心血管疾病、骨质疏松的风险降低可能相关(当然,靠喝水补矿物质效率不高,主要还是靠饮食)。

2. 这些情况可以考虑软化水

- 口感问题:硬水可能让水有“涩味”,泡茶、煮粥时影响风味,可用净水器过滤(但不必追求完全去除钙镁)。

- 设备维护:家里的热水器、水壶结水垢严重,可用软水机软化,但饮水不必刻意软化——毕竟水垢只是“颜值问题”,喝进肚子里的钙镁离子早已溶解,不会直接变成结石。

六、防结石的正确姿势:记住这3点

1.多喝水:稀释尿液是关键

别等口渴了才喝,尤其是夏天和运动后。

2.饮食搭配:控草酸+适量钙

- 吃高草酸食物(如菠菜)前先焯水,减少草酸含量;

- 钙来源优先选牛奶、豆腐,别因担心结石而拒吃乳制品。

3.定期体检:尤其是高危人群

痛风患者、家族有结石史、长期久坐少动的人,每年做一次泌尿系统B超,早发现早处理。

结语

硬水和结石之间,并没有直接的因果关系。与其纠结水里的那点钙,不如先反思自己有没有喝够水、吃太咸、吃太多草酸食物。毕竟,健康的关键从来不是“杜绝某一种食物”,而是科学的生活方式。下次看到烧水壶里的水垢,别再怪它“致癌”了——它只是钙镁离子留下的“痕迹”而已。