一、什么是先天性肌性斜颈?

在门诊,经常能看到这样的场景:家长抱着头歪向一侧的宝宝焦急询问:“孩子脖子总朝左边歪,是不是脖子‘长歪了’?”这种常见的婴幼儿头颈畸形,医学上称为先天性肌性斜颈,发病率约为0.3%~1.9%。

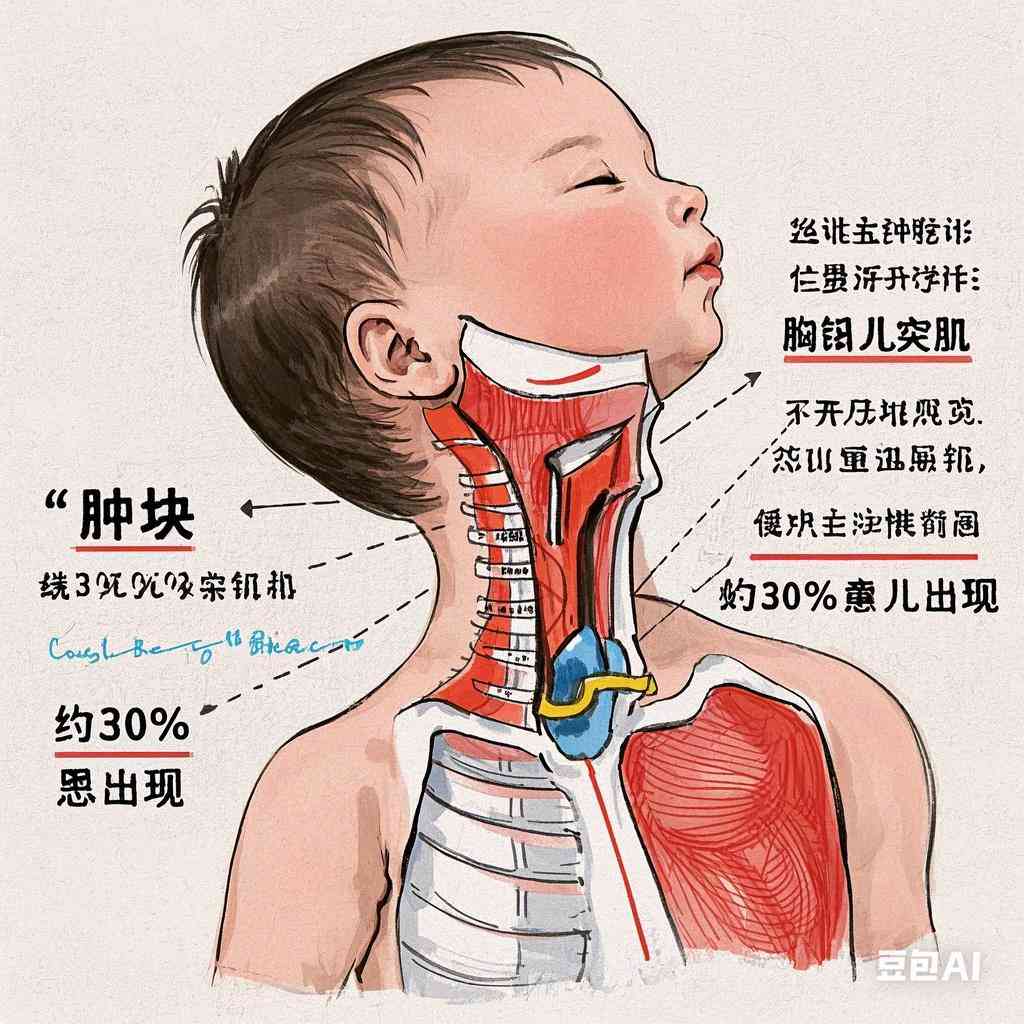

它的主要病因是宝宝一侧的胸锁乳突肌(颈部一根连接胸骨、锁骨和颅骨的肌肉)在胚胎发育或分娩过程中受损,导致肌肉纤维变性、挛缩,形成僵硬的“纤维瘤样肿块”。随着宝宝生长,挛缩的肌肉像一根绷紧的橡皮筋,牵拉头部向患侧倾斜,下巴转向对侧,严重时会出现面部不对称、颈椎侧弯等问题。

二、早期识别:这些信号提示需要就医

先天性肌性斜颈的典型表现包括:

1. 头部姿势异常:出生后2~4周逐渐出现头部偏向一侧,主动转头困难,比如吃奶时总喜欢固定一侧;

2. 颈部肿块:约30~50%的患儿在胸锁乳突肌中下段可摸到圆形或椭圆形的无痛硬块,质地较硬,活动度差;

3. 继发畸形:随着年龄增长,可能出现患侧面部短小、双眼不等高、肩膀高低不平,甚至颈椎向患侧弯曲。

如果家长发现宝宝有持续的头颈部歪斜,尤其是伴随上述症状,应及时到儿科或骨科就诊,通过超声、X线等检查排除骨性斜颈、眼性斜颈等其他病因。

三、治疗分阶段:保守治疗是首选

先天性肌性斜颈的治疗遵循“早发现、早干预”原则,治疗方式根据年龄和病情严重程度分为保守治疗和手术治疗。

1. 0~1岁:黄金保守治疗期

新生儿和婴儿期是保守治疗的最佳时机。研究显示,80%~90%的轻症患儿通过规范的保守治疗可完全恢复。具体方法包括:

- 家庭按摩与拉伸:家长需在医生指导下,每天对患侧胸锁乳突肌进行轻柔按摩,每次10~15分钟,配合被动转头训练——将宝宝下巴缓慢转向患侧,头部偏向健侧,每个动作保持10~15秒,每天做5~10组。

- 姿势矫正:喂奶、睡觉、抱姿时有意让宝宝头部朝向对侧,比如左侧斜颈的宝宝,让其右侧耳朵贴近妈妈肩膀,利用重力辅助拉伸。

- 物理治疗:如果家庭护理效果不佳,可到康复科接受专业理疗,如热敷、超声波、电刺激等,促进肌肉血液循环和软化。

需要强调的是,保守治疗需要家长耐心坚持,定期复诊评估效果。多数患儿在3~6个月内症状逐渐改善,肿块在1岁内消退。

2. 1岁后:何时该考虑手术?

如果宝宝超过1岁,保守治疗6~12个月无效,或出现以下情况,医生会建议手术治疗:

- 颈部活动受限无改善:主动转头角度仍小于健侧20°以上,头部歪斜明显;

- 继发畸形加重:面部不对称、颈椎侧弯等进行性发展,影响外观和骨骼发育;

- 肿块持续存在:1岁后胸锁乳突肌肿块未消退,肌肉挛缩严重,触诊呈“条索状”僵硬。

为什么1岁是手术时机的重要节点?

一方面,1岁内宝宝肌肉弹性较好,保守治疗成功率高;超过1岁后,肌肉纤维化加重,骨骼和面部畸形进入快速发展期,此时手术不仅能解除肌肉挛缩,还能避免不可逆的结构性改变。研究表明,1~2岁是手术的“黄金窗口期”,多数患儿术后恢复良好,面部不对称可在术后1~2年逐渐改善。

对于少数病情严重的婴儿(如出生后3个月内肿块未缩小、头部歪斜严重影响视物),医生可能会提前评估手术必要性,避免延误治疗。

四、手术怎么做?术后需要注意什么?

先天性肌性斜颈的手术方式主要是胸锁乳突肌松解术,通过切断或部分切除挛缩的肌肉纤维,恢复颈部活动度。手术通常在全麻下进行,腔镜下切口隐蔽,出血量少,手术时间短。

术后护理的关键是早期功能锻炼和姿势维持:

- 佩戴颈托:术后佩戴定制颈托,保持头部中立位或轻度过度矫正位,防止肌肉粘连;

- 康复训练:拆除颈托后,在康复师指导下进行主动转头、颈部拉伸训练,每天3~4次,持续3~6个月;

- 定期随访:术后3个月、6个月、1年复查,评估颈部活动度和面部对称性,必要时调整康复方案。

五、这些误区要避开!

1.“歪头长大就会好,不用管”:错!先天性肌性斜颈不会自行痊愈,拖延治疗会导致面部、颈椎畸形,成年后难以矫正。

2.“按摩越用力越好”:错!婴儿肌肉娇嫩,过度用力可能损伤血管或神经,必须在医生指导下规范操作。

3.“手术后马上能直头”:错!术后需要长期康复训练,部分患儿可能残留轻微歪斜,需持续观察至青春期。

六、总结:把握时机,让孩子拥有“正”青春

先天性肌性斜颈虽然会给宝宝带来暂时的困扰,但只要及时发现、科学干预,多数患儿能通过保守治疗或手术恢复正常。家长要记住:

- 0~1岁:积极尝试保守治疗,每天坚持按摩和姿势矫正;- 1岁后:保守无效别犹豫,尽早评估手术;- 全程关注:定期复诊,排除其他病因,术后坚持康复训练。

孩子的生长只有一次,别让“歪头”成为成长的遗憾。及时就医、理性选择治疗方案,才能让每个宝宝都能昂首挺胸,拥抱健康童年!