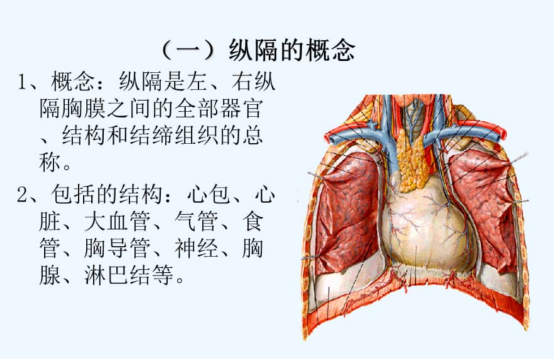

在人体胸腔内,有一个被称为纵隔的特殊区域,它如同一个 “生命的十字路口”,心脏、大血管、气管、食管等重要器官都聚集于此。而当纵隔内出现肿瘤时,就可能给这些重要器官带来威胁,进而影响我们的健康。今天,就让我们一起来揭开纵隔肿瘤的神秘面纱。

一、纵隔肿瘤是什么?

纵隔肿瘤并非单一的疾病,而是一组发生在纵隔区域的肿瘤的统称。根据肿瘤的来源和性质,可分为原发性和转移性。原发性纵隔肿瘤又包括良性和恶性,良性肿瘤生长缓慢,边界清晰,一般不会侵犯周围组织;恶性肿瘤则生长迅速,具有侵袭性,可能会转移到身体其他部位。从组织来源上细分,常见的纵隔肿瘤分类如下:

1. 神经源性肿瘤:多起源于交感神经,少数起源于外周神经。这类肿瘤多位于后纵隔脊柱旁沟内,以良性居多,如神经鞘瘤、神经纤维瘤等;也有恶性的,像神经母细胞瘤。

2. 胸腺瘤:是前纵隔最常见的肿瘤,多位于前上纵隔。胸腺瘤可分为良性胸腺瘤和恶性胸腺瘤,且常伴有重症肌无力等自身免疫性疾病。

3. 畸胎瘤与皮样囊肿:多位于前纵隔,接近心底部的心脏大血管前方。肿瘤多为良性,但也有恶变可能。畸胎瘤含有外、中、内三个胚层组织,而皮样囊肿则只有外胚层组织。

4. 纵隔囊肿:包括支气管囊肿、食管囊肿和心包囊肿等。它们多为先天性,是胚胎发育过程中部分细胞异位而形成的囊肿,通常为良性。

二、常见症状

压迫症状:当肿瘤逐渐增大,可能会压迫周围的组织和器官。比如压迫气管,会导致咳嗽、气短、呼吸困难;压迫食管,会引起吞咽困难;压迫神经,像喉返神经受压迫,会造成声音嘶哑;交感神经受压,可能出现霍纳综合征,表现为患侧眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷等。

全身症状:部分患者可能会出现发热、乏力、消瘦、贫血等全身症状。如果是某些特殊类型的肿瘤,还可能有特异性表现,如胸腺瘤患者可能伴有重症肌无力,出现肌肉无力、容易疲劳等症状。

三、引发因素

(1) 遗传因素:某些基因的突变可能使个体更容易患上纵隔肿瘤。如果家族中有亲属患有相关肿瘤,其他人患纵隔肿瘤的风险可能会增加。

(2) 环境因素:长期接触有害物质,如石棉、苯、甲醛等化学物质,以及辐射,都可能对细胞的 DNA 造成损伤,从而引发肿瘤。

(3) 自身免疫因素:免疫系统功能异常,无法有效识别和清除体内异常细胞,也可能为肿瘤的发生创造条件。

四、诊断方法

1.影像学检查:胸部 X 线是初步筛查的常用方法,可以发现纵隔内的异常阴影。CT 扫描则能更清晰地显示肿瘤的位置、大小、形态以及与周围组织的关系,对于判断肿瘤的性质和制定治疗方案有重要价值。MRI(磁共振成像)对软组织的分辨能力强,在某些情况下也可用于辅助诊断。

2.实验室检查:通过检测血液中的肿瘤标志物,如癌胚抗原(CEA)、糖类抗原 125(CA125)等,虽然不能单独确诊纵隔肿瘤,但可以辅助判断肿瘤的性质和病情变化。

3.病理活检:在影像学检查发现异常后,通过穿刺活检或手术切除部分肿瘤组织进行病理检查,是确诊纵隔肿瘤性质的金标准。

五、治疗手段

① 手术治疗:对于大多数良性纵隔肿瘤和早期恶性肿瘤,手术切除是主要的治疗方法。通过手术完整地切除肿瘤,可以达到治愈的目的。

② 放射治疗:利用高能射线杀死癌细胞,适用于无法手术切除、手术后残留或复发的恶性肿瘤患者。放疗可以控制肿瘤的生长,缓解症状。

③ 化学治疗:使用化学药物来抑制或杀死癌细胞。化疗通常用于晚期恶性纵隔肿瘤,或与手术、放疗联合应用,提高治疗效果。

④ 靶向治疗和免疫治疗:随着医学的发展,针对肿瘤细胞特定靶点的靶向治疗药物和调节免疫系统的免疫治疗药物,为部分纵隔肿瘤患者带来了新的希望。这些治疗方法具有特异性强、副作用相对较小的特点。

六、预防建议

保持健康生活方式:均衡饮食,多摄入富含维生素和膳食纤维的食物,如新鲜蔬菜、水果等;适量运动,增强体质;戒烟限酒,减少有害物质对身体的刺激。避免接触有害物质:尽量避免接触已知的致癌物质,如在工作中需要接触化学质时,要做好防护措施。定期体检:尤其是有家族病史或长期接触有害物质的人群,定期进行胸部检查,有助于早期发现纵隔肿瘤,提高治疗效果。纵隔肿瘤虽然听起来可怕,但只要我们对它有足够的了解,积极预防,早发现、早诊断、早治疗,就能够更好地应对它,守护我们的生命健康。