息肉是近几年生活中经常会听到的字眼,而且,大多数人在听到息肉两个字之后,大多都会感到隐隐的担忧,因为在大多数人看来,息肉或都与癌症息息相关。

可其实,息肉作为人体多余的一种赘生物,是近几年临床上比较常见的一种症状,而且根据临床经验来看,大多数的息肉其实都属于良性的,只有小部分息肉,可能会在多种因素的影响下发生恶化,进而转变成癌症。

那么,在体检时查出患有胃息肉是怎么回事呢?引发胃息肉的常见因素有哪些呢?若是体检查出了胃息肉,需要进行息肉切除手术吗?

一、胃息肉到底是什么呢?

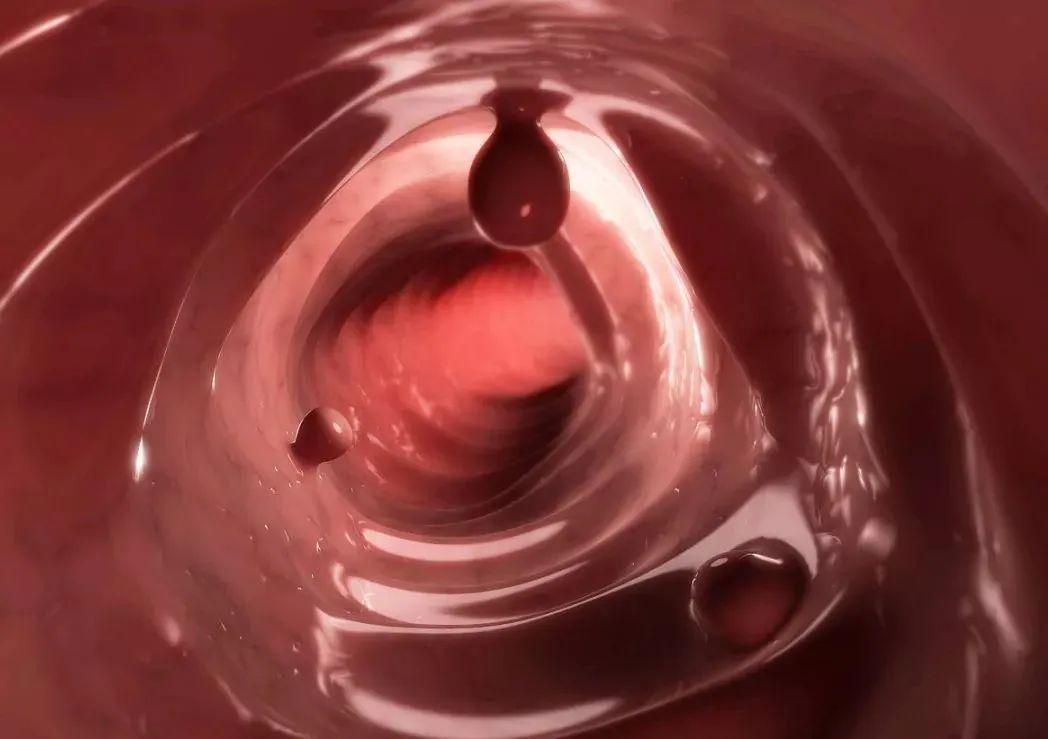

胃息肉其实是胃局限性隆起性病变,通俗点讲,就是胃黏膜表面长出来的一块小肉疙瘩。

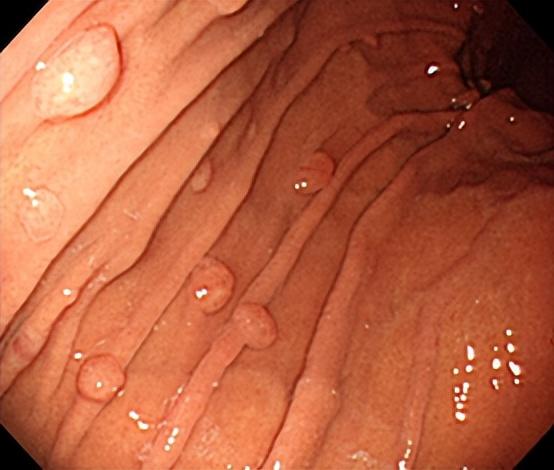

胃息肉可以单发,也可以多发,更有甚者,可以多达几十枚。大多数的胃息肉直径只有几亳米,直径大的会超过1厘米,不过,直径超过1厘米的息肉还是很少见。

那么息肉会发展成胃癌吗?胃息肉确实有发展为胃癌的风险,但不可一概而论,要根据息肉的大小和病理类型来确定。

胃息肉的病理类型主要有胃底腺息肉、增生性息肉、腺瘤性息肉、炎性息肉、错构瘤性息肉等,其中大部分的胃息肉为胃底腺息肉或增生性息肉。

胃底腺息肉:癌变风险较低,当直径≥1cm,建议要内镜下切除。

增生性息肉:有一定的癌变风险,直径≥1cm的,癌变风险增加,直径>0.5cm的,建议就要内镜下切除。

腺瘤性息肉:这种类型为高危性息肉,特别是直径>2cm、病理为绒毛状腺瘤的,容易癌变,尽快在内镜下切除,并建议术后一年内做胃镜复查,监测时间3-5年。

二、胃息肉是胃癌的前兆吗?

胃息肉并非胃癌的前兆,但部分胃息肉可能在数年后转变为胃癌。胃息肉是否致癌与它的病理分型、大小有关。

1、胃增生性息肉:癌变率较低

增生性息肉是胃常见息肉类型(占胃息肉的17%)。这种息肉与慢性胃炎及幽门螺旋杆菌感染有关。增生性息肉一般生长在胃窦部,而且常常多发。

增生性息肉可恶变,但发生较少,约1%,是否 HP 感染在一定程度上会影响息肉恶变。根据美国相关研究数据显示,1%~20% 的增生性息肉存在异型增生,且当直径>1 cm 和有蒂时候风险会增加。

2、腺瘤样息肉:癌变率较高

腺瘤样息肉大约占胃息肉的0.69%,常常在慢性萎缩性胃炎的患者中发现,息肉一般是圆形的,可以有蒂,也有些扁平息肉,常单发,多见于胃窦部。

腺瘤样息肉常常伴有肠上皮化生,其癌变率很高,约8%至59%的息肉与胃癌有关,而且年龄越大,癌变风险越高。而且这种息肉的癌变风险与息肉的大小有关,如果直径超过2cm的息肉,癌变率则在50%以上。因此发现后应尽早切除。

3、胃底腺息肉:与胃癌呈负相关

胃底腺息肉是胃镜检查中最常见的息肉(占胃息肉的70%-90%),胃底腺息肉是发生在胃底部的息肉,一般直径都小于0.5厘米,扁平无蒂,表面光滑,可分为散发性胃底腺息肉和综合征型胃底腺息肉两种类型。

此前,一项回顾性研究中,共纳入了1,227名行胃镜检查的患者,结果显示胃底腺息肉的检出率为9.4%,其中,非胃癌患者的胃底腺息肉检出率为10.4%,而胃癌患者的胃底腺息肉检出率为0,他们进一步行统计学分析,结果提示:胃底腺息肉与胃癌呈负相关。

另外,直径≥1cm的胃息肉癌变风险可能会增加,通常建议内镜下切除。

三、常见的引发胃息肉的因素

如果息肉体积较大、数量较多,或者位置不对,就会出现腹痛、腹胀、腹泻、吞咽困难、黑便、贫血等症状。常见的引发胃息肉的因素有以下几种。