起搏器植入和射频消融,是电生理治疗中的两大利器,缓慢者起搏器植入,快速者射频消融。但快慢综合征是个例外,有快也有慢,起搏器还是射频,这是个问题?

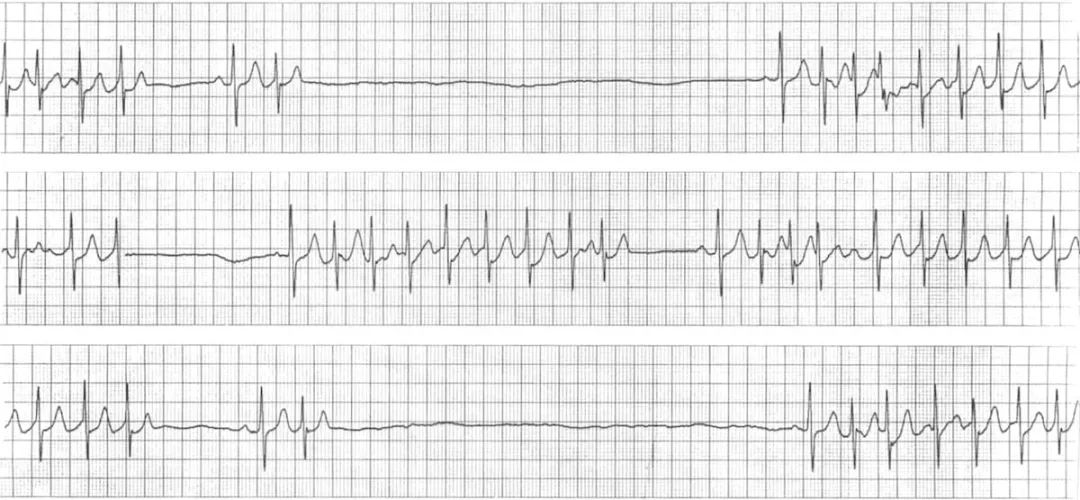

图1:快慢综合征,最典型的表现就是在快速房颤、房速停止后,出现很长的窦房结恢复时间,即长间歇。

长间歇的长短,决定了患者症状的轻重:间歇短者,表现为头晕和黑曚;间歇长者,可出现晕厥。快慢综合征继发的长间歇本身并不致命,但继发于长间歇后的伤害往往更大,比如摔伤,尤其危险场所的摔伤。

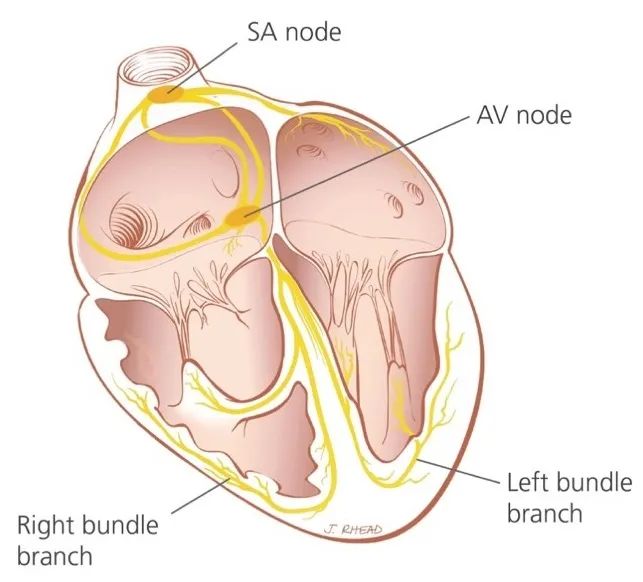

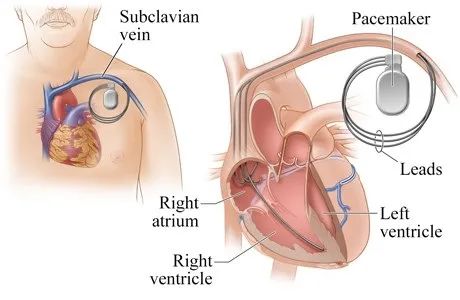

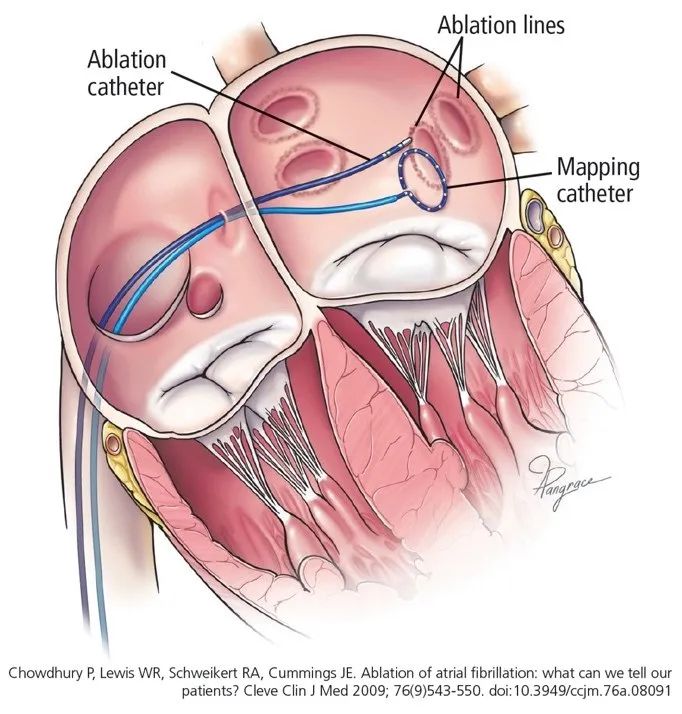

而对于快慢综合征的治疗,集中在两个方向:一个主要解决快,就是我们所说的射频消融(图3);一个主要解决慢,即植入心脏起搏器(图4)。

在快慢综合征这场混乱中,快是乱的主谋,慢是快的继发反应,解决快是釜底抽薪去除主要矛盾,解决慢是收拾残局无奈之举。因而在消融导管等工具明显进步,射频消融成功率大大提升的情况下。对于相对比较年轻,而又不愿意植入起搏器的患者,射频消融可以作为房颤后长间歇的治疗方法之一。

但部分老年患者可能同时合并两个问题,在射频消融手术解决房颤房速等快速心律失常之后,仍反复出现症状性长间歇就得植入心脏起搏器。

参考文献:

1. Adán V, Crown LA. Diagnosis and treatment of sick sinus syndrome. Am Fam Physician. 2003; 67(8): 1725–1732.

2. Keller KB, Lemberg L. The sick sinus syndrome. Am J Crit Care. 2006; 15(2): 226–229.

3. Lamas GA, Lee K, Sweeney M, et al. The mode selection trial (MOST) in sinus node dysfunction: design, rationale, and baseline characteristics of the first 1000 patients. Am Heart J. 2000; 140(4): 541–551.

4. Demoulin JC, Kulbertus HE. Histopathological correlates of sinoatrial disease. Br Heart J. 1978; 40(12): 1384–1389.

5. Holm H, Gudbjartsson DF, Sulem P, et al. A rare variant in MYH6 is associated with high risk of sick sinus syndrome. Nat Genet. 2011; 43(4): 316–320.

6. Mangrum JM, DiMarco JP. The evaluation and management of bradycardia. N Engl J Med. 2000; 342(10): 703–709.